Что такое кривая забывания и можно ли ее избежать

Бывает, учишь что-то часами — а на следующее утро ничего не помнишь.

Это неприятно, но, к сожалению, нормально. Ученые, изучающие устройство памяти, давно уже выяснили, что человеческий мозг очень быстро избавляется от любой новой информации, которая по каким-то причинам кажется ему не особенно важной. Этот процесс называется кривой забывания. Рассказываем о нем в 151-м выпуске путеводителя по психике.

В предыдущем выпуске: что такое темная эмпатия.

Что вы узнаете

Что такое кривая забывания

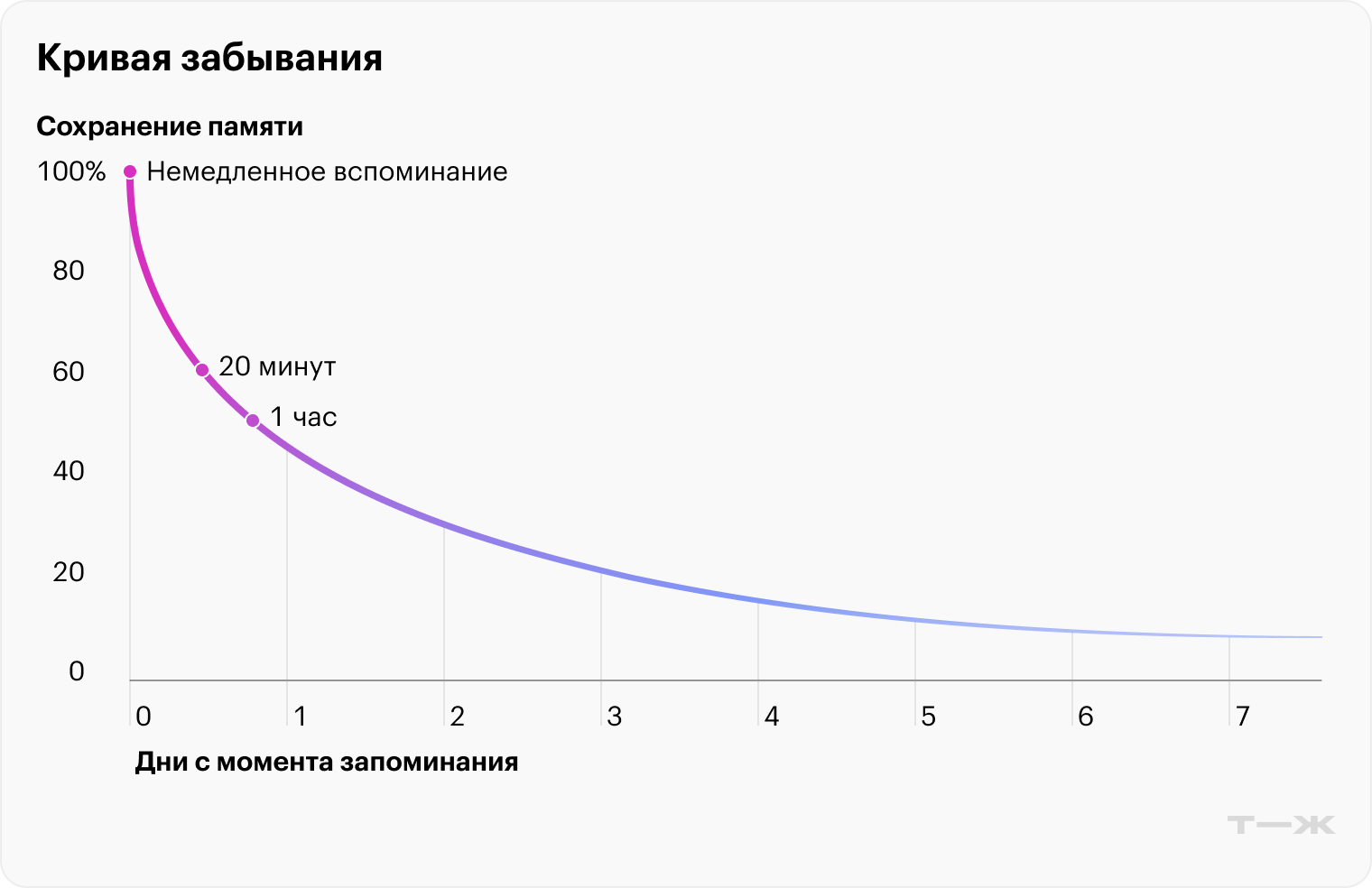

Кривая забывания — модель памяти, созданная немецким психологом Германом Эббингаузом в 1880-х годах. Она демонстрирует, что 50% новой информации исчезает из памяти в течение первого часа после ее получения. А через два дня ее практически не остается.

Чтобы построить кривую забывания, Герман Эббингауз ставил эксперименты на себе. Сначала он зазубривал бессмысленные трехбуквенные слова, состоящие из одной согласной, потом гласной и еще одной согласной: dok, ehd, wid, zof. А затем проверял, как долго они остаются в его памяти.

Возможно, эксперименты Эббингауза кажутся несерьезными. Какая разница, с какой скоростью один-единственный человек забывает бессмысленный набор букв? Однако дальнейшие исследования продемонстрировали, что Эббингауз создал работающую и по сей день математическую модель стирания памяти с течением времени.

В тех случаях, когда речь не идет о патологических процессах, связанных, например, с болезнью Альцгеймера, забывание новой информации — совершенно естественный и необходимый для нормальной работы мозга процесс. Он позволяет избавляться от ненужной информации, чтобы надолго сохранить в памяти все важное.

По всей видимости, если бы мозг этого не делал, его ресурсы быстро бы кончились — и в какой-то момент мы бы просто лишились возможности запоминать что-то новое. Как объясняет директор Центра исследований болезни Альцгеймера при Колумбийском университете Скотт А. Смолл, в течение многих лет изучающий механизмы работы памяти, способность забывать помогает человеческому мозгу расставлять приоритеты, четче мыслить, принимать решения, проявлять креативность и быть гибким.

От чего зависит скорость забывания

При взгляде на кривую забывания создается впечатление, что люди в принципе не способны что-то выучить. Но мы знаем, что это не так.

Расхождение между математической моделью и реальностью объясняется суровостью требований экспериментов Германа Эббингауза: он запоминал совершенно ненужные ему в повседневной жизни и не вызывающие никаких эмоций сочетания букв. В жизни мы обычно с такими задачами не сталкиваемся, поэтому и запоминаем информацию немного лучше.

Сейчас установлено, что скорость забывания зависит от следующих факторов:

- Релевантность. Мы лучше запоминаем то, что важно для нас. Именно поэтому так сложно удерживать в памяти учебную информацию, которую мы считаем для себя лишней, например не относящейся напрямую к выбранной специальности.

- Сложность. Чем сложнее материал, тем быстрее он забывается. Обычно мы запоминаем сложную информацию только при условии, что в нашей памяти уже есть то, с чем ее можно связать.

- Представление. Вид подачи информации влияет на ее усвоение и хранение. Если один и тот же материал одновременно представлен разными способами, он обычно запоминается лучше. Чем четче структура и логика подаваемой информации, тем прочнее она удерживается в памяти.

- Физиологические факторы. Работа памяти зависит от общего состояния организма. При недостатке сна, стрессе, хронической тревожности память ослабевает. Когда у человека не удовлетворены базовые потребности в пище, отдыхе, безопасности, он не в силах овладевать сложным учебным материалом.

Как уменьшить скорость забывания

Сделать кривую забывания более пологой помогает воздействие на факторы, определяющие скорость забывания. Так, сложность компенсируется яркими примерами из реальной жизни, представлением материала в виде диаграмм, графиков, списков. Хорошо, если то, что вам нужно запомнить, уже подано в упрощенном виде. Если нет, придется сделать это самостоятельно, так как длинные сложные тексты и скучные лекции в памяти не задерживаются.

Сам Герман Эббингауз для замедления забывания предлагал использовать интервальное повторение и мнемонические техники (уловки запоминания). Эти рекомендации не потеряли актуальности и сегодня.

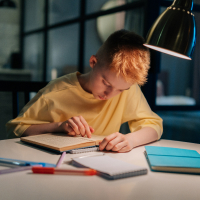

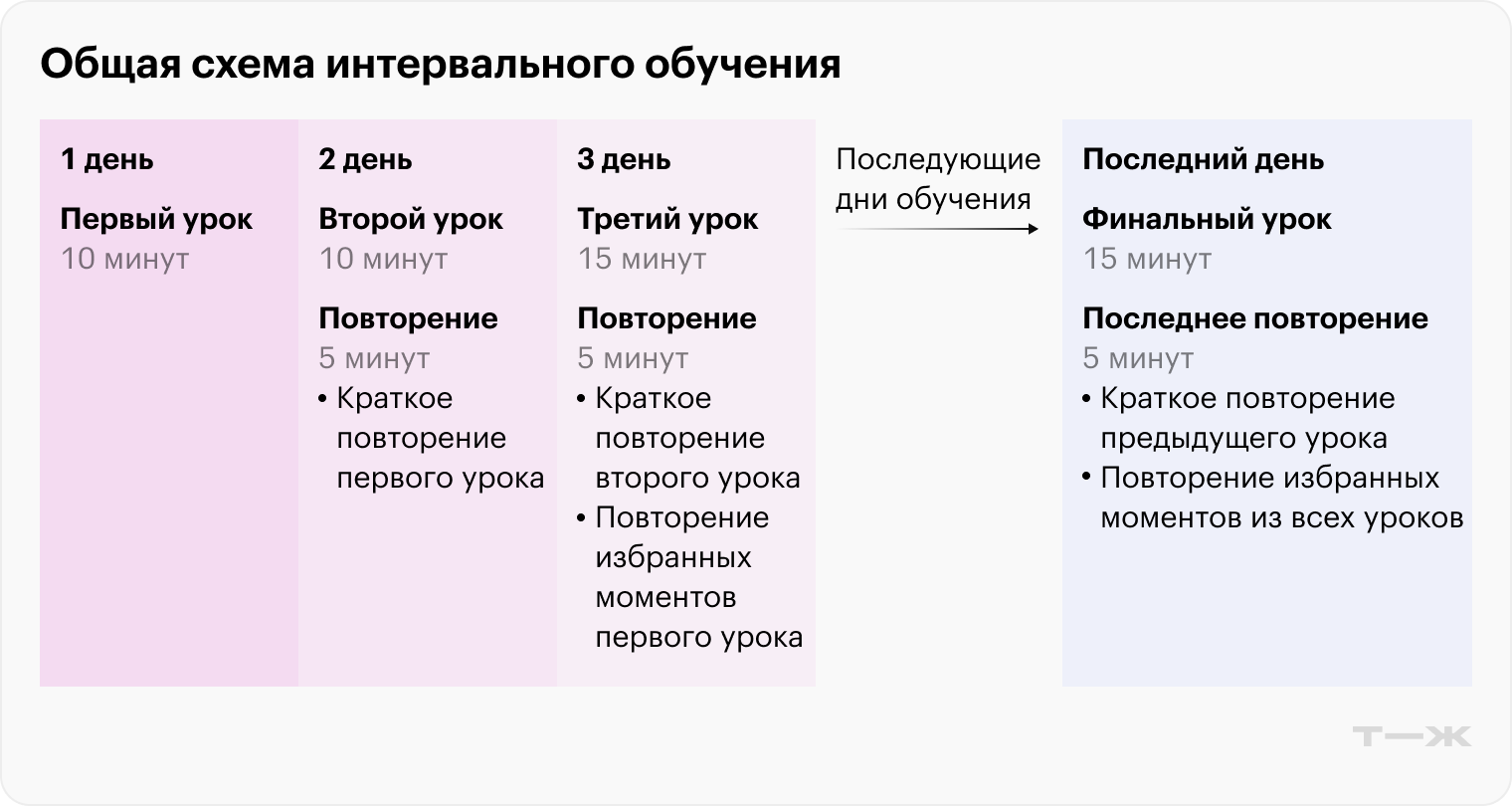

Интервальное обучение. Это метод длительного изучения, позволяющий сформировать устойчивые связи между элементами запоминаемого материала.

Суть его в том, чтобы сначала позволить мозгу почти забыть недавно полученную информацию, а потом снова к ней вернуться. Тут работает следующий механизм. Во время зубрежки все, что мы запоминаем, хранится в кратковременной памяти и быстро уходит из нее. Но если почти забыть что-то, а затем вновь заставить себя это вспоминать, мозгу приходится активизировать долгосрочную память, и материал запоминается лучше.

В зависимости от сложности материала, требований к образовательному процессу и возможностей человека весь процесс интервального обучения может занимать от нескольких дней до месяцев. В течение этого периода важно повторять не только последний урок, но и все предыдущие.

Герман Эббингауз говорил, что запомнить что-то легче, если создать связь с уже хорошо изученными фактами. Повторяя после десятого занятия информацию первого урока, мы одновременно сохраняем в памяти материал первого урока и не позволяем улетучиться тому, что мы узнали на условном десятом. Но если уроков много, не обязательно каждый день повторять все. По мере закрепления материала в памяти перерывы между повторениями можно увеличивать.

Обычно интервальное обучение совмещается с методом микрообучения, суть которого в разделении большого объема информации на небольшие части. Людям легче каждый день усваивать 10-минутный учебный модуль, чем один раз в неделю выучивать часовой урок.

Интервальное повторение полезно дополнять техникой немедленного припоминания. Для этого сразу после заучивания информации отложите в сторону все учебные материалы и гаджеты и от руки на бумаге запишите все то, что выучили. Старайтесь представлять освоенное в виде списков, рисунков, примеров из жизни. Не следите за правописанием и красотой подачи. Главное — перенести на бумагу информацию в таком виде, в каком она понятна именно вам.

Еще один способ немедленно припомнить выученное — мгновенное применение новых знаний на практике. Если материал не позволяет тотчас использовать его в реальной жизни, можно вообразить, как бы вы применяли полученные знания, если бы находись в других обстоятельствах.

Мнемонические техники. Это своего рода уловки для быстрого запоминания. Не существует единого списка мнемонических методов: к ним можно отнести практически все рекомендации по запоминанию. Более того, каждый человек может изобретать свои приемы.

Проблема некоторых известных мнемонических техник в их сложности. Многим людям оказывается проще вызубрить материал, чем пытаться запомнить его «без усилий», составляя для него стихотворные и музыкальные фразы или придумывая акронимы .

Один из самых простых мнемонических приемов описан еще Цицероном и известен как «метод путешествия», «дворец памяти» или «стратегия мысленной прогулки». Техника позволяет связать новую информацию с тем, что уже известно, то есть делает материал более простым. Вот как ее выполнять:

- Представьте себе очень хорошо знакомое пространство, например проход по коридорам университета.

- Свяжите запоминаемые факты с конкретными местами или объектами в выбранном вами пространстве.

- Чтобы вспомнить информацию, мысленно пройдитесь по этому пространству, обращая внимание на те места и объекты, которые вы связали с изучаемым материалом. Каждый мысленный взгляд на такой объект должен вызвать в памяти связанный с ним факт.

Для борьбы с быстрым забыванием важно устранить и физиологические факторы, которые отрицательно влияют на память. В первую очередь убрать недосыпание, особенно если плохой сон связан с тревожностью. Для этого:

- Ложитесь спать и вставайте в одно и то же время каждый день, включая выходные.

- Регулярно занимайтесь фитнесом во второй половине дня, но не перед самым отходом ко сну.

- Не спите днем после 15 часов.

- За несколько часов до сна избегайте алкоголя, обильных приемов пищи и продуктов, вызывающих изжогу.

- Поддерживайте в спальне прохладу, темноту и тишину.

- Каждый день перед сном делайте то, что вас умиротворяет и расслабляет: читайте, принимайте ванну, медитируйте.

Знания о психологии и работе мозга, которые помогут выжить в этом безумном мире, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @t_dopamine