Филипп Киркоров и коммуникация: как Тимур, Катя и Костя заговорили, а Миша впервые съел рисинку

Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография

Привет!

Это Полина, директор Ресурсного центра «Антон тут рядом», в узких кругах известная, как прораб и руководитель ямы. В прошлой публикации я рассказывала, как мы получили помещение и начали ремонт, — про удачу, которую поймали за хвост.

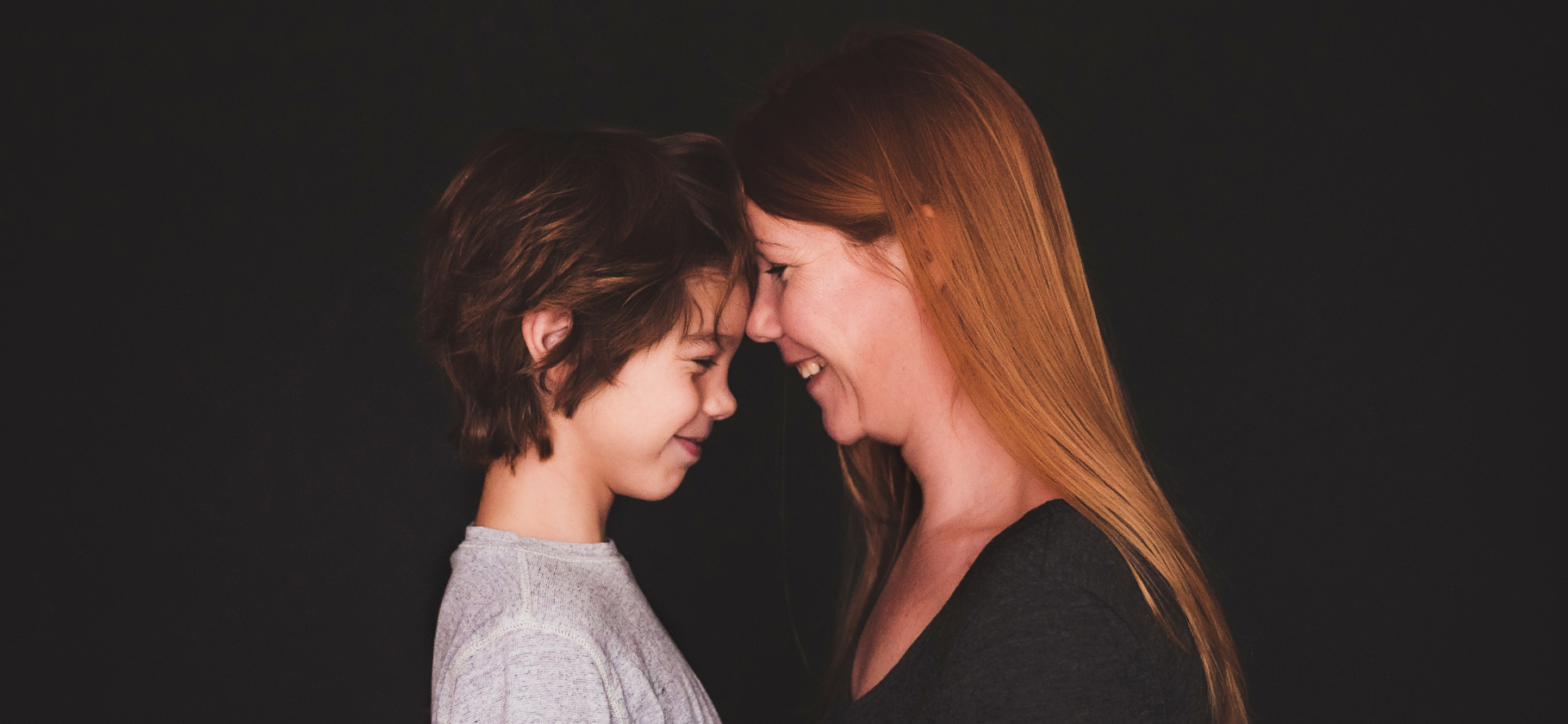

Этот текст не про стройку. Он о самом важном — об успехах и трудностях юных студентов фонда «Антон тут рядом» и их родителей.

Сейчас в очереди на программы интенсивной поддержки в фонд «Антон тут рядом» 1 500 семей. За каждой — история, полная преград и страхов. Но еще — отваги, красоты и силы.

За первые две недели участия фонда «Антон тут рядом» в программе «Курс добра» нас поддержали уже 7 707 клиентов Т-Банка: мы собрали 6 698 059 рублей. Т-Банк удвоит эту сумму и фонд получит 13 396 116 рублей.

Спасибо каждому, кто делает пожертвования и рассказывает о фонде. Мы продолжаем ремонт и сбор. Каждый перевод — первые слова для кого-то из аутичных детей, для кого-то — первый друг и возможность учиться в школе вместе со своими сверстниками.

Это как? Рассказываю.

Миша и первая рисинка

Миша — юный выпускник фонда «Антон тут рядом», с которого начались все наши программы для детей.

У Миши, как и у многих детей с РАС, была особенность пищевого поведения: он был очень избирателен в еде. Миша не ел ничего, кроме каши и некоторых овощей.

Разнообразить рацион было необходимо. Почему? Иметь возможность есть разную еду — это безопасность. Иногда ребенок может есть только пюре одного единственного вкуса и в определенной упаковке. А если его снимут с производства?

Принялись за дело.

В фонде мы используем разные методики, но основу любой программы ребенка составляет прикладной анализ поведения. Как это работает на деле? Каждый день в обед тьютор Лиза учила Мишу вкусам: сначала что-то новое, например — макароны или рис, а потом сразу же что-то знакомое и родное. В случае Миши — любимая помидорка.

Начиналось все с одной рисинки в день. Представляете? С одной рисинки.

Так и проходил обед: Миша съедает одну рисинку или макаронину, а после за такую важную победу сразу же получает знакомый помидор. И так день за днем. Одна рисинка. Помидорчик. Одна рисинка. Помидорчик. Две макаронины. Помидорчик. Три рисинки…

И ура. Миша съел целую тарелку макарон.

Сам.

Было сложно первое время, так часто бывает — что-то незнакомое пугает и повышает уровень тревоги аутичных детей. Но дружба Миши и Лизы помогла им справиться с задачей: сначала Миша съедал одну макаронину, затем целую ложку макарон, затем целую тарелку.

Чем больше новых навыков аутичные дети могут получить в детстве, тем проще им будет в школе, колледже, на работе. Сейчас Миша уже ходит в школу — как в это поверить и как так быстро летит время!

Костя и Филипп Киркоров

Косте восемь лет. Вместе с семьей он пришел в фонд на программу коммуникации, чтобы Костя научился общаться и не мешал маме за рулем — такое случалось часто и было настоящей опасностью на дорогах.

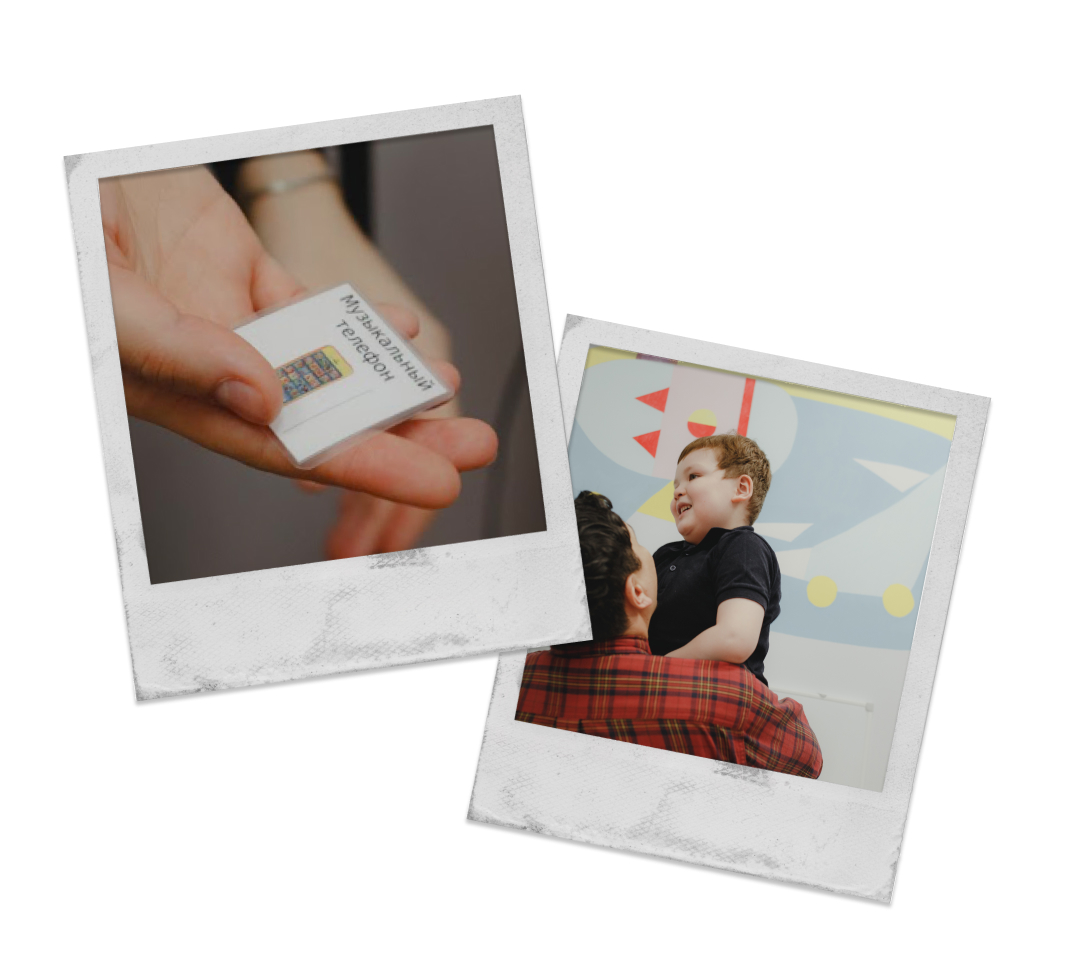

Вместе с Яной, сотрудницей фонда, они поставили цель — научить Костю пользоваться альтернативной коммуникацией.

Долго мы искали то, что будет интересно Косте и станет его мотивацией сотрудничать с незнакомой тетей и общаться карточками: перепробовали множество игрушек и различных занятий, но ни одно не цепляло его надолго.

А без мотивации невозможно продолжить обучение.

Однажды в разговоре с мамой Яна узнала, что Костя любит слушать музыку, его любимая песня — «Снег» Филиппа Киркорова.

Яна распечатала фото артиста, заламинировала маленькую карточку и прикрепила к ней липучку. Сначала специалист обучает ребенка тому, что конкретная интересная для него вещь связана с карточкой, а затем они вместе учатся выполнять разные задания, чтобы усложнять общение.

Так у Кости появилась карточка «„Снег“ Филиппа Киркорова» и три раза в неделю из индивидуальной комнаты интенсивного обучения доносилось драматичное:

«Если хочешь идти — иди!»

Во время зумов и рабочих собраний я слышала это через стенку и понимала: «Костя справился с заданием».

Постепенно репертуар карточек стал расширяться: Костя научился выбирать любимые песни с их помощью и перематывать, если ему что-то не нравилось. Теперь в машине Костя просил маму включить музыку карточкой, вместо того, чтобы отвлекать ее от вождения другими способами.

Катя не необучаемая

Но обучение коммуникации — это не только про детей.

Катя стала одной из первых студенток нашего фонда. Она родилась в Петербурге в 1984 году, как рассказывает ее мама Татьяна, с самого детства отличалась от старшего брата: не реагировала на имя, не любила прикосновений, не говорила. Катя вставала у проигрывателя с пластинками и часами за ними наблюдала.

Спустя 30 лет выяснилось, что она не просто наблюдала: Катя до сих пор помнит слова тех песен.

В четыре года Катя с мамой впервые оказались на приеме у психиатра. Женщина не обратила на Катю особого внимания и продолжила заполнять бумажки. Закончив, она спросила у неговорящей Кати:

— Как тебя зовут, мальчик? А маму?

Поставленный в тот раз официальный диагноз Татьяна и Катя не знают до сих пор — засекречен.

Когда Кате исполнилось семь лет, начались проблемы со школой. «Необучаемая», «Никуда не подлежит», «Только ПНИ», «Сдайте в интернат и родите нового», — говорили психиатры на комиссии.

Так система, присвоив Кате ярлык, лишила ее программ помощи и обучения. Катю, любознательную девочку, не были готовы принимать ни в школе, ни в государственных центрах, ни в обществе.

Катя начала говорить — в 30 лет она сказала первые слова. Точнее, прошептала близкому тьютору в фонде на ухо.

И этот шепот — целый новый мир.

Часть сложностей осталась: в непонятных и новых социальных ситуациях у Кати случаются «зависания». Например, переходя дорогу, Катя могла остановиться на проезжей части и стоять несколько минут. В такие моменты сдвинуть Катю было невозможно. Подобные ситуации — прямая опасность для жизни. Но в 36 лет Катя впервые смогла получить квалифицированную медицинскую помощь в фонде.

Не лекарство от аутизма, нет — его не существует. Но поддерживающего и внимательного доктора и терапию сопутствующих расстройств, которые часто встречаются у аутичных детей и взрослых.

В фонде Катя нашла первых в жизни друзей и научилась трудиться в мастерских. Посмотрите ее работы, она невероятная талантливая художница! Ее картины выставлялись в Русском музее и музее-заповеднике «Царицыно».

Тимур и карточки

Тимуру нужно было скорее научиться говорить, общаться и сообщать о своих желаниях.

Почему это важно? Если не дать аутичному ребенку инструменты коммуникации, он будет выражать свои чувства доступными способами — кричать, плакать, иногда даже бить и кусать родителей.

Раньше мальчика никто не понимал, даже мама и папа, а сейчас он может общаться не только дома, но и с другими взрослыми в детском саду. Теперь Тимур может спокойно просить воду, игрушки, определенную еду, научился говорить полными предложениями и продолжает расширять свой словарный запас.

Тимур разговаривает с миром на особом языке — языке карточек. С их помощью он может сказать: «Я хочу пить», «Я хочу играть», — и многое другое. Каждая карточка — ключ, открывающий дверь в общение, пропуск в сложный мир социальных правил.

В детском саду эту систему сначала встретили с недоверием: «Зачем ему карточки? Он же и так справляется», — удивлялись воспитатели. Но они не видели, что стоит за этим «справляется»: как без карточек Тимур теряет слова, как его речь становится тише, медленнее, а потом и вовсе исчезает.

Чтобы помочь воспитателям и Тимуру, команда центра создала памятку-путеводитель с ответами на все вопросы: зачем нужны карточки, как ими пользоваться и почему без поддержки взрослых ничего не получится.

И — сработало!

Через две недели мама сообщила радостную новость: сад принял PECS. Теперь Тимур может спокойно просить то, что ему нужно, и его слышат. Вдохновленные успехом, мы начали отправлять такие памятки в школы и сады других ребят.

Потому что каждый заслуживает, чтобы его слова были услышаны.

Почему аутичные дети и взрослые не говорят?

У аутичных людей часто бывают сложности с коммуникацией. Например, со словарным запасом, содержанием и скоростью речи. Может встречаться эхолалия — неконтролируемое автоматическое повторение слов. Также аутичный человек может слишком буквально понимать фразы. Бывают и трудности социального взаимодействия: человеку тяжело обрабатывать вербальную информацию, понимать социальные правила, ждать и соблюдать очередность, трактовать намерения собеседника и считывать невербальные сигналы.

Представьте, что вы пытаетесь вести диалог, но слова будто ускользают: то их слишком мало, то они звучат невпопад, то повторяются сами собой, как эхо. Если кто-то скажет, например: «Дождь льет как из ведра», — вы искренне представите огромное ведро, потому что понимаете все буквально.

А еще мир вокруг полон негласных правил.

Как понять, когда твоя очередь говорить? Как понимать скрытые намеки в чужих словах? Почему люди улыбаются, даже если им невесело? И как выдержать эту бесконечную паузу, пока другие обмениваются репликами, а ты просто ждешь.

Что такое альтернативная и дополнительная коммуникация?

Это все возможные способы выразить свои желания, мысли, потребности и идеи, — кроме речи.

Если ребенок не говорит — это не значит, что он не понимает слов. Скорее всего, ему просто нужна поддержка.

Альтернативная и дополнительная коммуникация способствует развитию речи. Чем раньше ребенок начнет ее использовать, тем скорее он получит важный опыт взаимодействия с другими людьми.

В Ресурсном центре мы используем систему PECS (Picture Exchange Communication System) — обучение навыкам общения с помощью обмена изображениями. С помощью карточек PECS ребенок просит пить, выбирает игрушки, учится писать и читать, может попросить любимую игрушку, а не плакать в ожидании ее появления.

И сейчас нам важна ваша помощь, чтобы 10 000 семей в год смогли больше узнать о коммуникации и получить поддержку специалистов.

Сбор на проект фонда «Антон тут рядом»

НКО с 2013 года поддерживает людей с аутизмом: помогает найти работу и научиться бытовым навыкам, дает возможности для творчества. В «Курсе добра» фонд собирает деньги на открытие в Петербурге первого Ресурсного центра для детей с аутизмом и их семей. В нем будут проходить занятия и встречи, которые помогут детям развивать навыки, расширять кругозор и социализироваться.

На 15 августа:

- 7 707 человек поучаствовали в сборе

- 6,6 млн рублей собрали

- 13,3 млн рублей фонд получит от проекта Т-Банка