«Прокрастинация — спор с внутренней обезьянкой». Коуч — о нетоксичной продуктивности

Попытки жить по идеальному графику нередко приводят к стрессу и выгоранию.

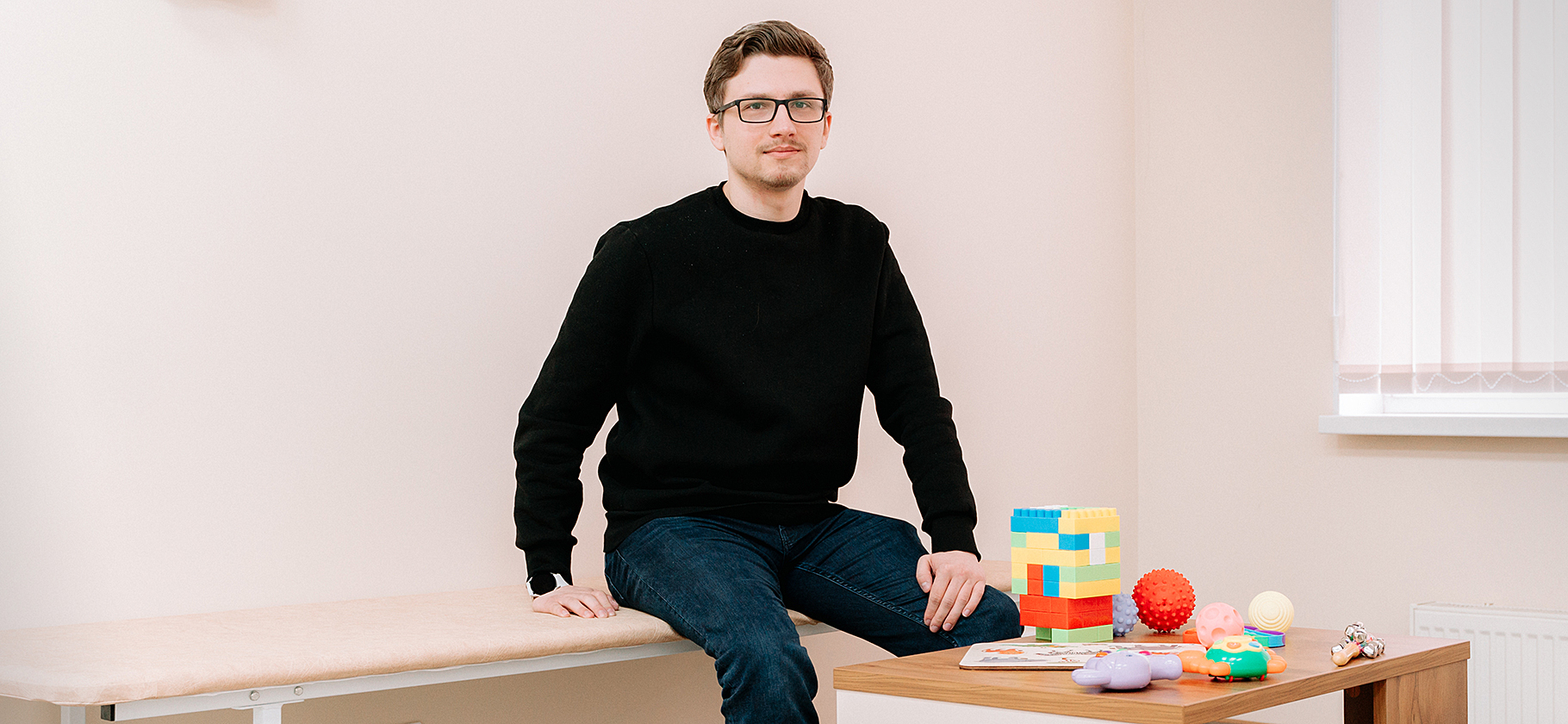

Наш мозг не может одинаково эффективно работать каждый день с девяти до шести часов. О том, как учитывать индивидуальные особенности при планировании дел, мы поговорили с научной журналисткой, популяризатором наук, коучем по самоорганизации и соавтором книги «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителей большого города» Дарьей Варламовой.

Что вы узнаете

— Нормально ли быть непродуктивным, не хотеть ничего делать из списка дел?

— Более чем. Сейчас в психологии и когнитивных науках есть общее мнение, что лени в привычном смысле слова — как некого изъяна характера, которого надо стыдиться, — не существует. Просто организм считает, что действие того не стоит.

Мозг отсыпает энергию и мотивацию на действие, когда полагает, что это в наших интересах, а не просто так. Например, мы хотим забраться на пальму с бананами. Если нам хочется есть, бананы достаточно большие и находятся не слишком высоко, а пальма не скользкая — это вполне логичное основание, чтобы попробовать на нее залезть. А вот если пальма высокая, бананы маленькие, а есть вообще не очень хочется, зачем шевелиться и тратить энергию? Вознаграждение не стоит затраченных усилий, просыпается лень.

Насколько сильным кажется ощущение вознаграждения от сделанного дела и насколько сложным это дело ощущается — это субъективная штука. Для разных людей одно и то же дело может быть потрясающе мотивирующим или же абсолютно бессмысленным, легким или невыносимо трудным.

При этом система вознаграждения обучается на опыте: если раньше я писала эссе и статьи, при этом неплохо проводила время, а иногда еще и получала деньги за это, значит, в следующий раз стоит повторить: это выигрышно. Лени меньше.

Еще один нюанс в схеме — наши личные убеждения. В постсоветском пространстве детей воспитывали в парадигме трудолюбия и последовательности: нужно усердно трудиться, доводить начатое до конца, ходить на работу по расписанию и не скакать между интересами.

Сейчас эти правила во многом не работают, потому что требования экономики изменились: все меньше надо методично работать по инструкции и все чаще нужно делать нестандартные вещи. И в такой ситуации неусидчивый, но креативный и любознательный исследователь может получить преимущества на рынке труда. Но родительские голоса в голове остаются очень сильны.

Получается не самая простая ситуация. С одной стороны, прокрастинация — спор с внутренней обезьянкой о бананах: а стоит ли предполагаемая награда усилий? А с другой — установки, говорящие, что взрослые ответственные люди не слушают внутреннюю обезьянку в принципе. А отдых тоже надо потратить на что-то полезное. И потом человек обнаруживает, что уже полдня сидит на ютубе, потому что импульсивная часть почему-то ему не подчиняется.

— Почему одним людям сложнее сфокусироваться на делах, чем другим?

— Способность заглушать в себе импульсивную часть у всех разная. Есть люди, которые делают подолгу скучное, неинтересное, сложное, неприятное, даже если совсем не хочется. А есть те, у кого способность к этому ниже, поэтому им сложно взять и уговорить себя сделать дело.

Например, людям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ, сложнее удерживать внимание на чем-то, что не вызывает спонтанного интереса. Такой человек может впасть в ступор перед задачей, которая объективно несложная и рационально полезная, но совершенно не драйвит — и ему потребуются специальные упражнения и инструменты, чтобы ее все-таки сделать. Это не про трудолюбие, а про особенности мозга. Конкретно — про работу нейромедиатора дофамина, который отвечает за концентрацию, мотивацию и побуждение что-либо делать.

У всех людей исходный уровень дофамина разный. Иногда его производится мало или дофаминовые сигналы не проходят по каким-то нейронным цепям как надо. Это приводит к тому, что у человека снижен уровень энергии и мотивации, ему физически трудно преодолеть апатию. В крайних проявлениях это выливается в депрессию, но можно быть формально в здоровом спектре и чувствовать себя менее активным и собранным, чем окружающие.

— Допустим, человек склонен прокрастинировать. Что делать?

— Главное — отказаться от регулярного насилия над собой. Это не приносит пользы и не работает в долгосрочной перспективе.

Это не означает, что нужно во всем себе потакать и не работать, пока желание это делать волшебным образом не возникнет. Скорее стоит перестать воспринимать принуждение как основной инструмент самоорганизации и начать больше полагаться на нежный диалог с собой, внедрение новых привычек и лайфхаков, позволяющих снизить стресс. А если уговорить себя на дело не удалось — не предаваться самобичеванию, а пытаться понять, что мешает работать, и устранять эти факторы.

Как можно уговорить себя заняться задачей. Во-первых, можно разбить ее на конкретные небольшие шаги, заложить в план перерывы с приятными активностями и заранее подумать, какими инструментами себе помочь. Например, что-то можно делегировать ChatGPT. Или, если задача новая и не очень понятная, есть смысл прописать в плане, у кого спросить, какие референсы можно посмотреть. Если все это сделать, задача покажется менее сложной, более понятной и объятной.

Во-вторых, полезно вспомнить выгоды от выполнения задачи и то, с какой большой целью эта задача связана. Подумайте, какую пользу это принесет. Возможно, личное развитие или дополнительные деньги, которые вы сможете потратить на классное путешествие.

Вам нужен как можно более эмоциональный образ, а не рациональная мотивация. К какой картинке моего счастливого будущего меня приближает решение этой задачи? Допустим, я сегодня напишу 10 страниц, через год я напишу книгу, а потом стану признанным писателем. А это амплуа, в котором я себе буду очень нравиться, а еще я смогу познакомиться с интересными творческими людьми. И нужно представить в красках, как я буду себя ощущать в этой точке. Тогда получится уговорить себя немного поработать.

В-третьих, в попытках мотивировать себя стоит сместить фокус с достижений на ценности. Акцент на достижениях делает нас уязвимыми перед самокритикой. Думая же о ценностях, мы исходим из того, каким человеком хочется быть, что для нас важно в жизни. Например, я иногда рисую акварелью. Я могу сказать себе: ты должна научиться рисовать великолепно, иначе зачем все это. И тогда я думаю не про процесс, а про результат, который я себе должна. И рискую все время недотягивать до него и критиковать себя, лишив тем самым мотивации продолжать.

Или я могу сказать: для меня важно спонтанное творчество, исследовать цвет, форму, играть с образами. Это приносит радость и делает жизнь полнее. А если я заодно и научусь хорошо рисовать — вообще супер. И тогда любой десятиминутный эскиз — это круто, потому что я следую своим ценностям.

— Какие методы тайм-менеджмента действительно работают?

— Мне нравится идея гибкого планирования, так что я совмещаю разные методы, стараясь при этом адаптировать их для себя. Вот способы, которые я использую.

Помодоро-таймер. В классической версии работа делится на отрезки по 25 минут, между которыми есть пять минут перерыва. Но не всем комфортно работать по 25 минут: некоторые за это время только входят в фокус, а другие, наоборот, не могут концентрироваться так долго. Отрезки можно подстроить под себя: хоть по 10 минут, хоть по 30 — как удобно. Прелесть метода в том, что он убирает серую зону, где человек вроде работает, а вроде нет. Вы либо в фокусе, либо на заслуженном отдыхе.

Нормы выработки. Полезно устанавливать себе нормы выработки: сколько часов вы хотите и можете тратить на работу. К ним тоже стоит относиться гибко. Вместо ежедневной нормы лучше установить недельную цель: это дает свободу маневра. В понедельник вы можете сделать меньше, потому что устали и нет сил, а в среду — наверстать. Главное — выйти к концу недели на нужный результат.

Полезно составить две нормы выработки. Первая — это минимум, без которого все развалится. Вторая — амбициозный план для хороших дней. Такой подход учитывает, что мы не роботы. Бывают недели, когда есть силы только на базовые задачи. А бывают, когда горы можно свернуть. Важно не корить себя в плохие дни, а радоваться достижениям в хорошие.

Пики продуктивности. У всех они разные: одни максимально активны в утренние часы, другие — после обеда, а третьи — вечером. Несколько дней можно понаблюдать за собой и где-то отметить, в какие часы вы чувствуете максимальный пик активности, а в какие — упадок. И дальше строить свое расписание в соответствии с пиками, если есть такая возможность. Если вы лучше соображаете вечером, не мучайтесь с аналитикой с утра — оставьте ее на потом.

Удаление раздражителей. Составьте список вещей, которые тратят ваш ресурс. Это может быть что угодно, все зависит от личных особенностей. Даже то, что не ощущается как серьезный раздражитель: например, красный цвет в интерьере, слишком яркий свет, чужие разговоры на фоне. Вне зависимости от того, мешает ли это другим людям, если это вас напрягает, лучше это учитывать.

Если приходится работать в некомфортной среде, снизьте планку требований к себе. Например, на неделе пришлось поработать в шумном офисе, это сильно вымотало — значит, на следующий день стоит относиться к себе еще более бережно, больше отдыхать и экономить силы.

Дофаминовая лестница. Способ особенно пригодится людям с СДВГ, у которых изначально низкий уровень дофамина. Начинать день стоит с простых и приятных задач и делать их понемногу, чтобы сразу не переутомиться. Важно отмечать каждое выполненное дело, ставя себе мысленную галочку. Это не просто формальность. Каждая такая отметка повышает уровень дофамина, усиливает мотивацию и дает ощущение маленького успеха.

После нескольких «легких побед» важно переходить к более сложным задачам. Получается, что к моменту сложной работы уже есть ощущение успеха, вы чувствуете себя молодцом, потому что уже что-то сделали. И на этой волне можно сделать что-то более пугающее/требующее большего усилия.

Нужно научиться ценить даже небольшие достижения. Многие ошибочно считают, что хвалить себя можно только за выполнение сверхзадач. Но признание малых успехов — это не отсутствие амбиций, а полезная привычка, обеспечивающая более стабильную подачу энергии и мотивации.

— А что насчет классического тайм-менеджмента?

— Он изначально был разработан для офисных работников с предсказуемым графиком, поэтому плохо подходят для фрилансеров или людей, работающих над несколькими проектами одновременно. В условиях, где все постоянно меняется, такое жесткое планирование часто дает сбои.

Для современной работы нужно больше гибкости и творческого подхода. У многих задач нет готовых алгоритмов решений. Это особенно заметно в ИТ, креативных индустриях и журналистике. Работники часто сталкиваются с задачами, которые делают впервые. Например, разработчику может потребоваться обучить нейросеть или создать новую платформу без четких инструкций. В журналистике форматы и тренды меняются намного быстрее, чем раньше. В таких условиях важнее уметь быстро адаптироваться и находить нестандартные решения.

В классическом тайм-менеджменте часто подразумевается, что человек — машина, которую нужно оптимизировать. Это может вести к токсичной эффективности — стремлению успевать больше, быть идеальным механизмом. Но в сложном современном мире, где мы постоянно сравниваем себя с другими через социальные сети, требуется более человечный подход к себе.

Еще сейчас стали больше внимания уделять нейроразнообразию. Люди с нейроособенностями, такими как СДВГ или РАС в высокофункциональном варианте, могут быть очень полезны для экономики, а не удаляться из нее, как раньше. При этом им нужны особые условия труда. Например, при СДВГ управление вниманием может быть похоже на попытки накормить капризного ребенка: нужен постоянный творческий подход. На это уходит много времени и сил. В классическом тайм-менеджменте для подобного просто нет места. При этом человек с нейроотличиями не равно плохой работник. Он может выдавать нестандартные идеи, мыслить вне шаблонов — а это сейчас очень важно.

— В своем блоге вы часто пишите о хаотиках — людей с особенным типом мышления, которые постоянно мечутся между интересами и устают от однообразия. Как распознать в себе такого человека?

— Хаотики — это не официальный термин. Это мой личный способ описать людей, чьи проблемы мне близки и с которыми у меня хорошо получается работать.

Если коротко, хаотик — это собирательное понятие для людей со специфическим внутренним ритмом, нестандартным мышлением и особыми потребностями в самоорганизации. Это могут быть как люди с какими-то ментальными расстройствами, так и полностью здоровые. Им обычно «жмет» классический подход к самоорганизации и тайм-менеджменту. Они работают неравномерно, у них есть качели энергии и концентрации, из-за которых сложно планировать, есть проблемы с исполнительной функцией — им крайне сложно заставить себя работать, если не хочется.

Часто им сложно иметь дело с рутинной работой, действовать по инструкции, копаться в деталях, доделывать последние 10% задачи. При этом они обычно умеют видеть картину сверху, подмечать неочевидные закономерности и находить нестандартные решения. Им нравится делать что-то, чего еще никто не делал.

Такие люди могут быть невероятно креативными и продуктивными, но только если найдут свой уникальный подход к организации работы и жизни.

— Если ты хаотик, чем должен отличаться твой тайм-менеджмент?

— Именно таким людям прежде всего подходит гибкое планирование и не подходит классический тайм-менеджмент в его буквальном прочтении. Им нужно внимательно адаптировать образ жизни и среду под себя, уделять внимание своим пикам продуктивности, делать перерывы именно тогда, когда внимание склонно ускользать. Не нужно стремиться концентрироваться три часа подряд, если ваш предел — полчаса. Относитесь к себе максимально нежно, а не ругайте за свои особенности.

Кстати, нелишним будет рассказать об этих особенностях коллегам и начальнику, если велик шанс, что это воспримут адекватно. Опыт показывает, что в креативных индустриях с этим проще. Люди часто относятся к этому лояльно. Если вы объясните свои особенности и будете соблюдать договоренности, это может даже улучшить рабочие отношения. Объясняйте свои слабые и сильные стороны и предлагайте решения — это показывает ответственное отношение к работе.

— Где и как лучше фиксировать свои планы на день, неделю и так далее?

— Зависит от личных предпочтений, нужно исследовать и пробовать разные варианты. Часто популярные приложения не подходят конкретному человеку: много лишних функций, а чего-то, наоборот, не хватает, цвета бесячие. Все это важно: чтобы выработалась привычка этим инструментом пользоваться, он должен нравиться.

Например, одна моя клиентка с трудом справлялась с «Гугл-календарем» из-за его линейной структуры: она воспринимала время более циклично. А вот круглый календарь из другого приложения стал для нее более удобным и понятным. Поэтому первое время стоит экспериментировать с разными интерфейсами и не забрасывать планирование на первом неподходящем приложении.

Начать можно с самого простого, например «Ворда», «Гугл-документов» или простых заметок в телефоне. Их легко освоить, но и набор функций для планирования там минимальный. Если хочется чего-то посложнее, подойдут программы, где много интересных возможностей — цветных выделений, тегов и так далее. Но на освоение потребуется какое-то время, и его важно закладывать в план.

Часто бывает полезно комбинировать различные инструменты. Например, использовать «Эпл-ноутс» для планирования на месяц или неделю, «Гугл-календарь» — для отметки встреч и событий, «Гугл-документы» — для отслеживания рутины и привычек в табличках.

Кому-то удобнее записывать задачи в бумажном ежедневнике или на флипчарте, потому что в ноутбуке или телефоне и так хватает цифрового шума.

Офлайн-напоминания — стикеры на экране ноутбука, записи на холодильнике — тоже работают, но, опять же, все зависит от человека. Кого-то они могут раздражать.

Важно не переборщить с количеством напоминаний, иначе в какой-то момент можно перестать их замечать и как-то реагировать.

И, наконец, стоит помнить, что органайзер не панацея, если за ним не стоят внятные принципы планирования, подобранные под ваши задачи и образ жизни. И ваша внутренняя договоренность с собой эти принципы соблюдать.

— Как расставить разноплановые задачи по приоритетам? Например, если у тебя несколько рабочих проектов, а еще учеба и хобби.

— Начните с самоанализа. Возьмите каждую цель и задайте себе вопрос: «Зачем мне это нужно?» Повторите этот вопрос несколько раз — после каждого ответа. Если в итоге вы приходите к мысли вроде «чтобы мама меня похвалила», возможно, это не та цель, к которой стоит идти. Если же ответ связан с чувством полноты жизни, саморазвитием или важными для вас ценностями, вероятно, это дело действительно значимо.

Для визуализации ценностей и целей полезно составлять майндмэпы, интеллект-карты. Это поможет увидеть общую картину и понять, что должно присутствовать в вашей жизни, чтобы вы чувствовали себя хорошо. Понять и обозначить цели очень важно: без них бесполезно что-то планировать, особенно в долгосрочной перспективе.

Хорошие вопросы, с которых можно начинать день: «Решение какой задачи меня сегодня больше всего продвинет к достижению моих целей?», «На решение какой задачи завязано много других важных задач?».

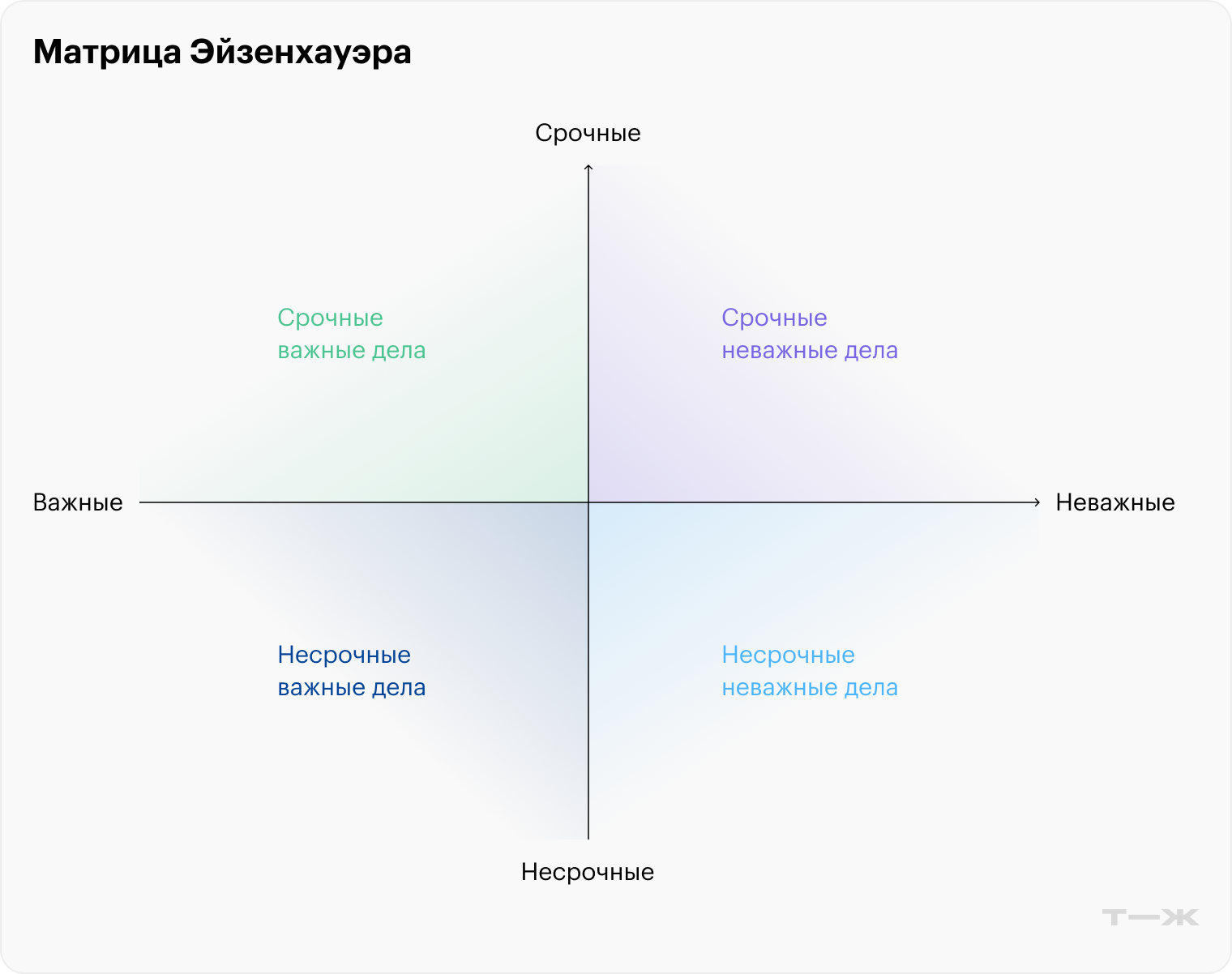

Еще для повседневного планирования хорошо работает матрица Эйзенхауэра — это та классика тайм-менеджмента, которая не потеряла актуальности. Она помогает выделить самое срочное и важное, без чего все остальное может пострадать. Каждый день старайтесь определить эти ключевые задачи.

Самые сложные и важные задачи планируйте на время, когда у вас больше всего ресурсов. Это поможет избежать ошибок. Если есть важная, но несложная задача, например подать документы на госуслугах, лучше сделать ее сразу.

Если вам сложно определить приоритеты самостоятельно, используйте «второго пилота» — попросите друга помочь расставить задачи по важности. Часто со стороны легче увидеть оптимальный порядок действий. Вместо друга можно использовать нейросети: попросите ChatGPT составить план или расставить приоритеты логически. Не принимайте результат слепо, но используйте его как основу для дальнейших размышлений.

— Как оценить, сколько времени стоит уделить отдыху?

— Если речь о передышках в рабочее время, все зависит от задачи. Тут стоит проранжировать деятельность по степени утомительности именно для вас. Например, для меня что-то исследовать и изучать гораздо менее утомительно, чем копаться в мелких и скучных деталях, даже если первое занимает больше времени. У вас может быть иначе.

Второй фактор — дополнительная нагрузка. Например, работать в состоянии внутреннего неспокойствия гораздо утомительнее, чем в нормальном. Это же касается и сенсорной нагрузки, если она для вас важна.

Что касается отдыха после рабочего дня или на выходных, стоит попробовать разные варианты, рефлексировать свое состояние и опытным путем вычислить, сколько и какого отдыха нужно именно вам. Тут нет общего правильного ответа. Я, например, предпочитаю работать шесть дней в неделю, но меньше часов в день. А кому-то лучше работать четыре дня, но очень плотно, а потом на три отключаться от работы.

Ищите собственные способы отдыха и восстановления. Исследуйте, что действительно расслабляет именно вас. Это могут быть, например, контакт с домашним животным, шум океана или тактильные ощущения. Необычные сенсорные удовольствия — тактильно приятный плед, вкусные запахи — могут давать ощутимый ресурс некоторым людям.

Часто бывает важно сократить внешний шум, чтобы начать отдыхать по-настоящему. Беруши, тяжелое одеяло, приятные запахи, комфортная температура воды в ванне — все это может помочь.

Кроме сенсорных предпочтений у каждого человека — неважно, нейротипичного или нейроотличного — есть свои уникальные потребности в отдыхе. Иногда для отдыха нужно переключиться на другую деятельность — например, после умственной работы подвигаться или поделать что-то руками. Иногда важно выплеснуть накопившееся эмоциональное напряжение — например, поиграть в шутер, если работа вас бесит. А иногда лучшим вариантом будет полностью расслабиться — буквально лежать и смотреть в потолок или отсыпаться полдня.

Важно тренироваться различать эти состояния и выбирать подходящие способы восстановления.

Если нужно расслабиться, можно попробовать растяжку, массаж, горячую ванну с солью. Для некоторых людей важна атмосфера уюта вокруг: свечи, аромапалочки, приглушенный свет, пледы. Это тоже нужно учитывать, потому что может получиться, что физически тело вроде расслабленно, но все равно нет ощущения отдыха. Это из-за того, что не учитывается необходимость в атмосфере вокруг.

Иногда ощущение усталости связано с нехваткой эмоциональной поддержки, и тогда есть смысл подумать, как ее получить.

А еще важно готовиться к качественному отдыху заранее. Обычно, когда мы устали, у нас нет сил себе что-то дополнительно организовывать и мы идем по пути наименьшего сопротивления — обычно в соцсети. Поэтому необходимый антураж надо заготовить и держать на виду.

Если хочется по вечерам делать растяжку, на виду должен быть красивый коврик для йоги, а в телефоне — классный расслабляющий плейлист. Если хочется чаще принимать ванну с шампанским и бомбочками, они должны всегда быть в доме. Если все необходимое заранее подготовлено, легче начать ритуал расслабления, а не просто зависать в соцсетях.

Знания о психологии и работе мозга, которые помогут выжить в этом безумном мире, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @t_dopamine