«Мода везде выполняет идеологическую функцию»: социолог моды — о реальном значении трендов

Даже если вы не следите за трендами и не интересуетесь модой, она все равно влияет на вас.

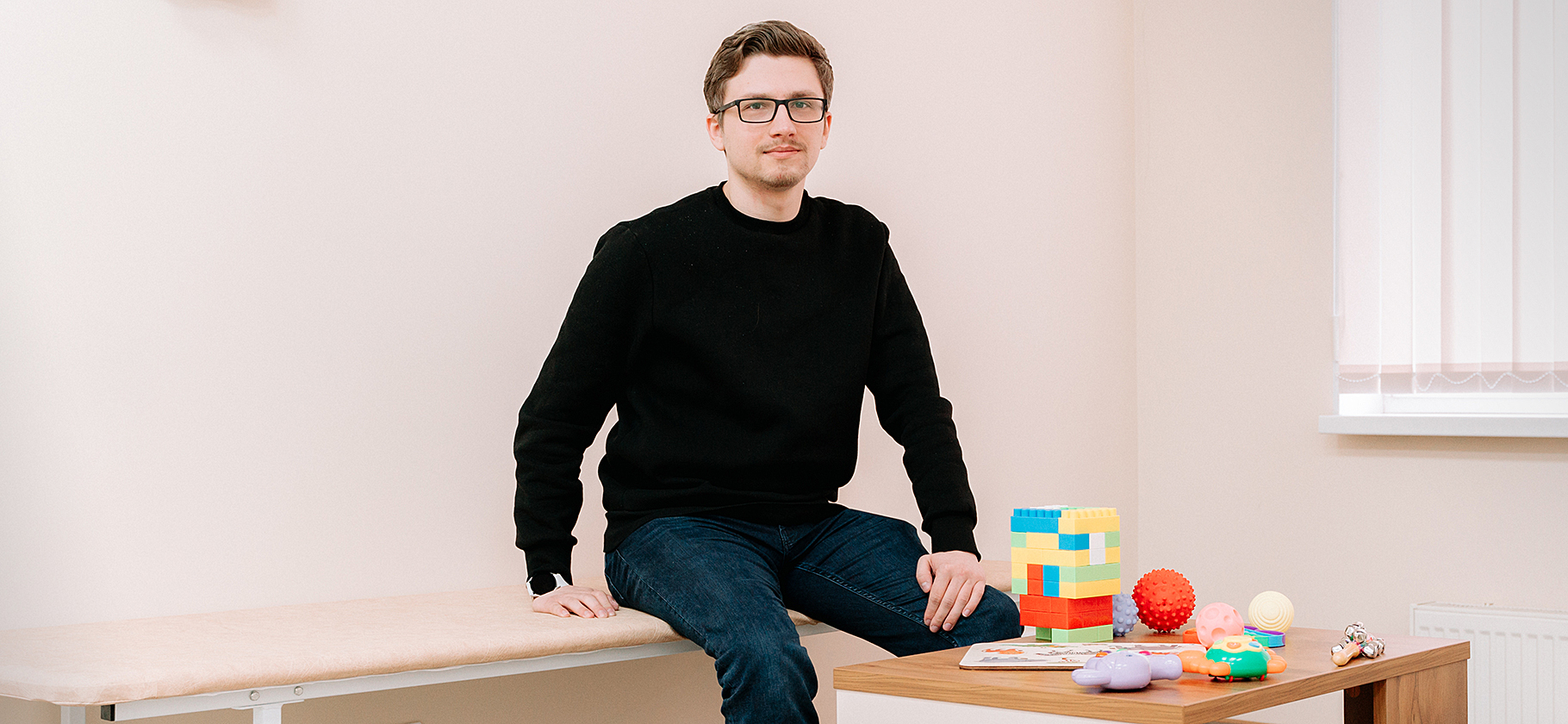

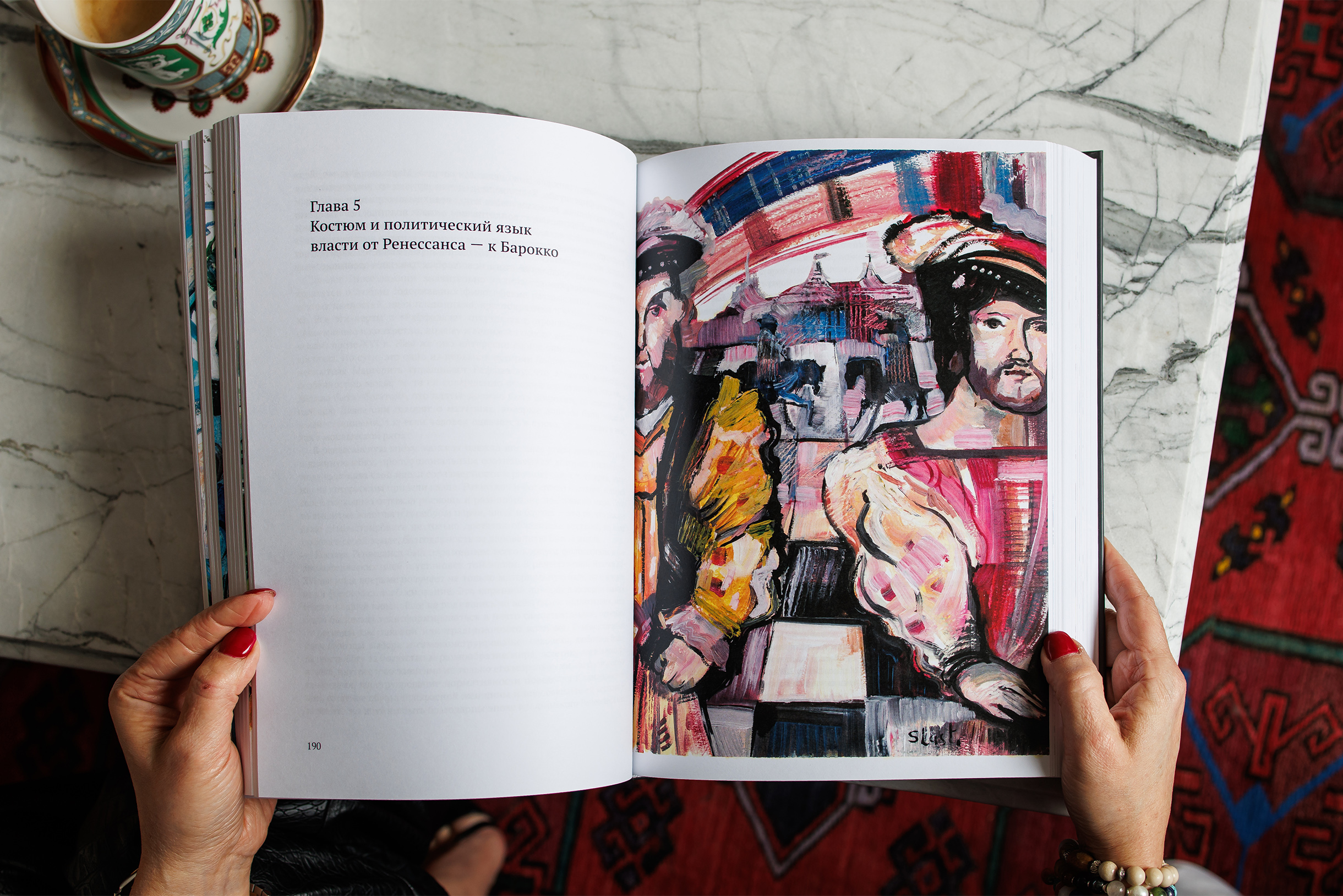

Согласно исследованиям, то, как мы одеты, влияет на наше самоощущение и самооценку. Иными словами, одежда важнее, чем многим кажется. Мы поговорили с магистром экономики и кандидатом социологических наук, автором книги из лонглиста премии «Просветитель» в 2023 году «350 лет современной моды, или Социальная история одного обыденного явления» Катериной Михалевой-Эгер о том, как развивается мода и что сейчас определяет ее тенденции.

Что вы узнаете

- Как Россия повлияла на мировую моду

- Почему итальянская роскошь в одежде — стереотип

- Может ли государство использовать моду как инструмент политического влияния

- Как гражданское общество использует моду в политических целях

- Кто определяет мировые модные стандарты

- Как живут тренды, зародившиеся в интернете

- Как социальные медиа изменили моду

- О каких тенденциях говорит популярность clean girl aesthetic

- Куда пропали субкультуры

- Почему все одеваются одинаково

— Японское кимоно, индийское сари и французские кюлоты — это элементы традиционной одежды, повлиявшие на глобальные модные тенденции. Как национальные особенности интегрируются в моду?

— Ответ можно дать с точки зрения двух дисциплин: истории моды и социологии моды, и они будут разными. Дело в том, что историк моды изучает то, как выглядела и менялась одежда в разные эпохи. Социолог же занимается обществом. Для него мода — это прежде всего социальное явление.

Соответственно, как историк костюма я бы сказала, что основной способ интеграции национальных стилевых особенностей в моду — использование их модельерами при создании одежды. Но как социолог моды я бы отметила, что на моду влияет не только национальный костюм, но также культура, философия, природа страны.

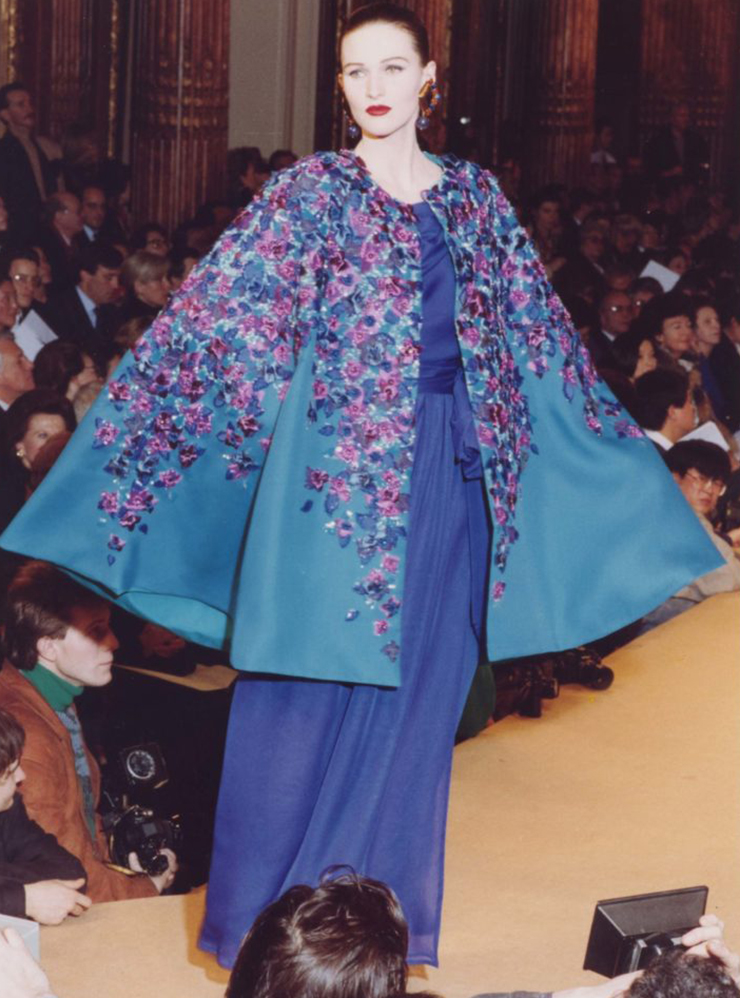

Возьмем, к примеру, эстетизацию природы Марокко в творчестве Ива Сен-Лорана. Он влюбился в эту страну с первого визита в 1966 году и долгие годы черпал там идеи для своих коллекций. Его партнер Пьер Берже отмечал в своих воспоминаниях, что склонный к депрессиям Ив Сен-Лоран именно благодаря марокканскому солнцу и ярким краскам природы создавал свои смелые коллекции.

Если говорить о России и советском пространстве, их влияние на мировую моду огромно. Причем оно не ограничивается заимствованиями отдельных элементов одежды вроде появления жакета-душегреи в боярском стиле или шапки-пирожка советских генсеков на показах того же Ива Сен-Лорана или эстетических кодов в русских коллекциях Жан-Поля Готье и Александра Маккуина.

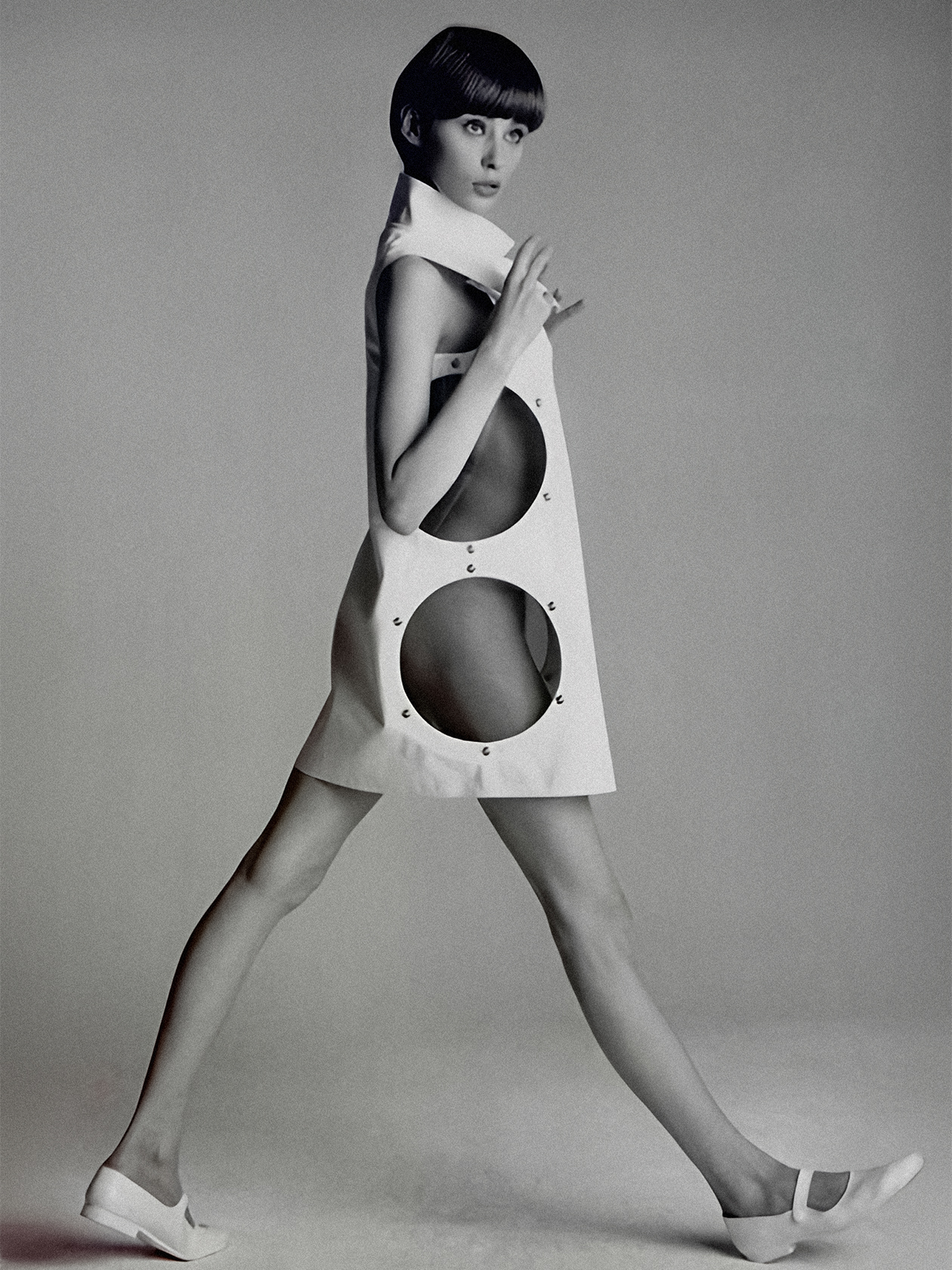

Конкретные исторические события тоже вдохновляли западных кутюрье. Например, в 1961 году русский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе — и это стало толчком для появления космического стиля в моде. В этом стиле работали такие великие дизайнеры, как Андре Курреж, Пако Рабанн и Пьер Карден.

Так что Запад постоянно живет в культурном и политическом и диалоге с Россией, хочет он того или нет.

— Французская мода традиционно ассоциируется с элегантностью и утонченностью, а итальянская — с практичностью и роскошью. Действительно ли мода выражает национальную идентичность?

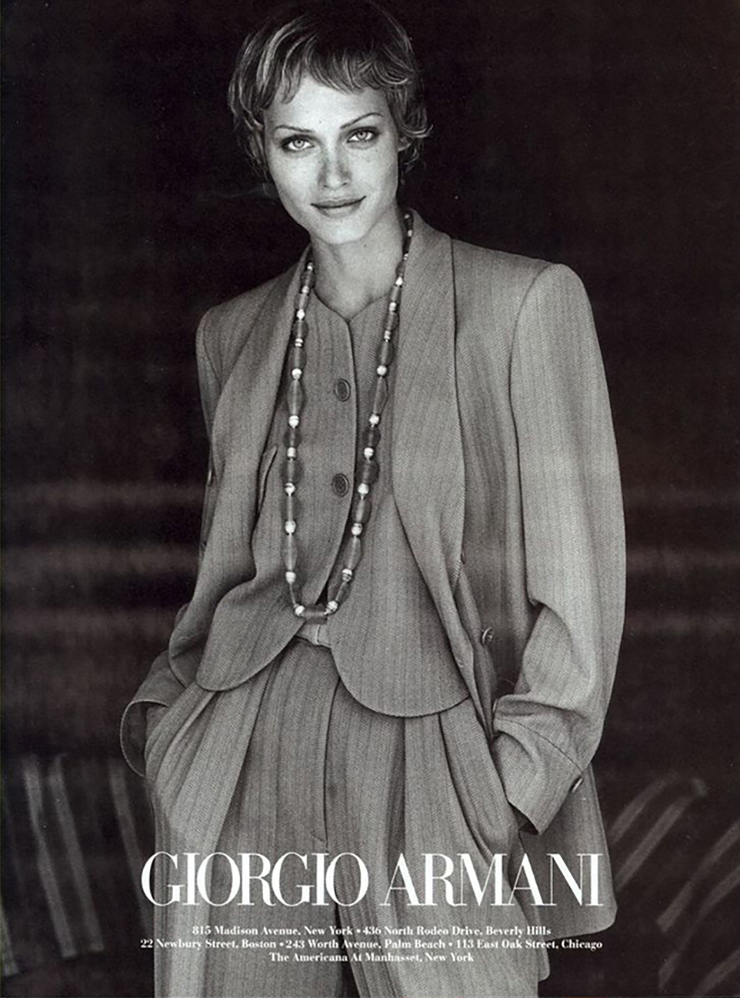

— Французская элегантность и итальянская роскошь — устаревшие, не отражающие реальность клише. С практичностью гораздо больше ассоциируется американская мода. Самым элегантным французским кутюрье был испанец Кристобаль Баленсиага. Одежда француза Кристиана Диора оставалась роскошной даже в скудную послевоенную эпоху. А итальянец Джорджо Армани создал лучший деловой стиль.

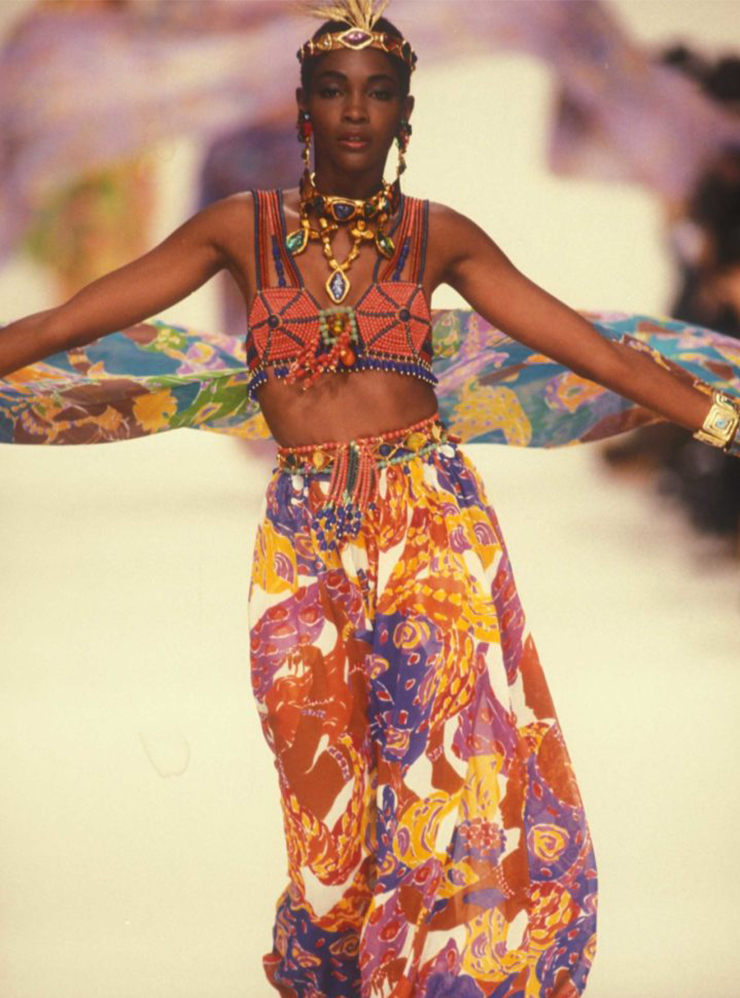

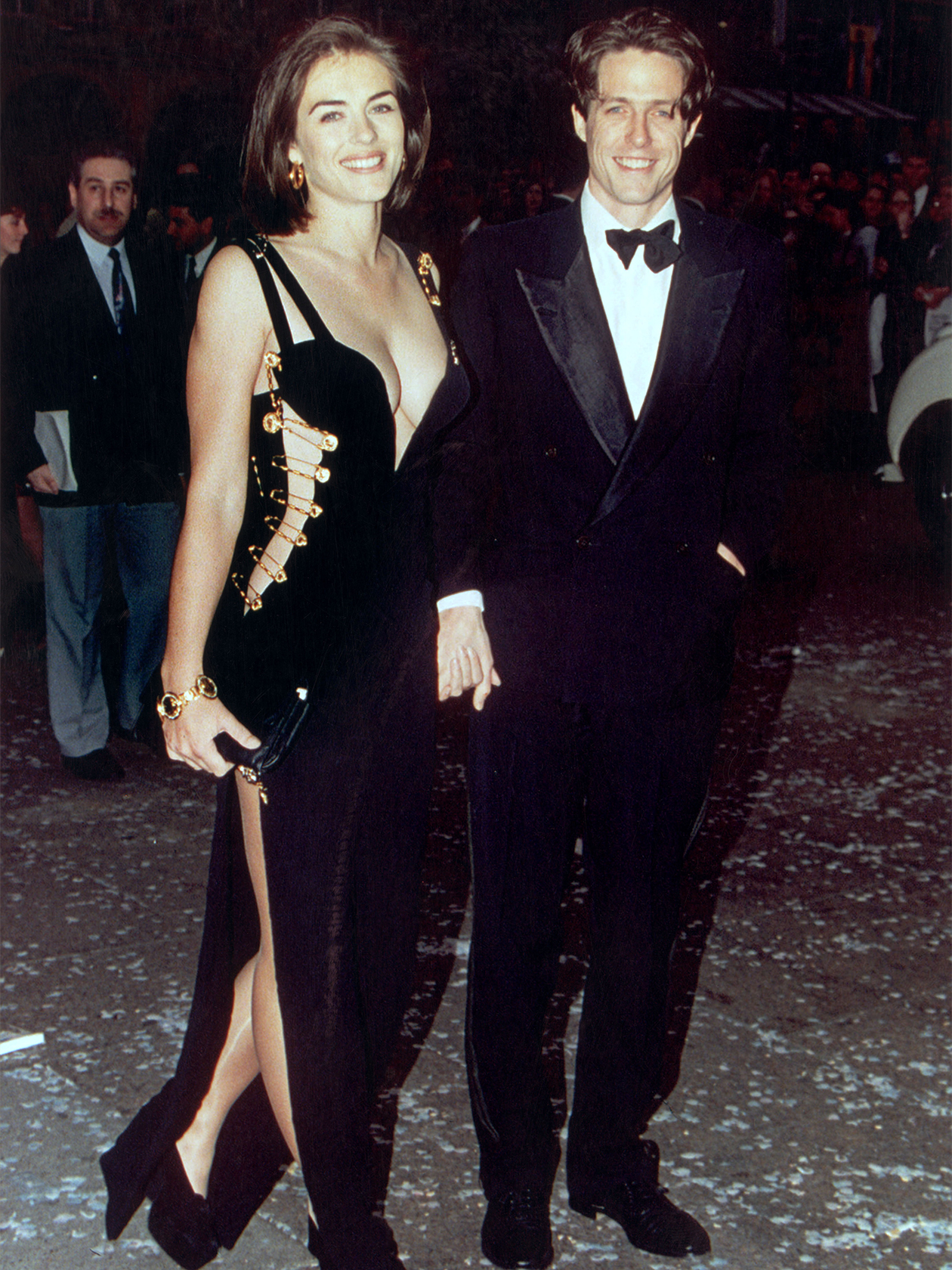

В этом плане можно упомянуть знаменитое фешен-дерби гигантов моды Джорджо Армани и Джанни Версаче. Оба они итальянцы, но их взгляды на мир, роль и достоинства женщины различались, как день и ночь. Типичное дефиле Армани — простой белый минималистичный подиум. Показ Версаче — роскошное шоу. Каждый из модельеров создавал совершенно разный образ представительниц истеблишмента. Героиня Армани — из бизнес-элиты, а Версаче — из шоу-бизнеса.

Лучше всех разницу между этими модельерами удалось выразить бессменному главному редактору американского Vogue, прототипу Миранды Пристли из фильма «Дьявол носит Prada» Анне Винтур. Еще будучи рядовой журналисткой, она писала: «Женщина Версаче всегда, в определенном смысле „любовница“, в то время как женщина Армани всегда „супруга“». Роли эти плохо сосуществуют и в жизни, и в моде. Женщины, одевавшиеся у одного из модельеров, никогда не покупали одежду у другого — это показалось бы признаком дурного тона, особенно учитывая личное противостояние этих двух дизайнеров.

Так что культурный код страны не отражается в ее моде «в лоб». Но все же внимательный взгляд может его проследить. Возьмем, к примеру, Японию. Я не историк костюма, но это страна, которую я изучала особым образом.

Творчество лидеров японской школы моды Иссея Мияки, Йоджи Ямамото и Рэй Кавакубо полностью пронизано их национальной философской эстетикой: духовными традициями синтоизма, конфуцианства, дзен-буддизма и даосизма. Каждое из этих учений определило особое мировоззрения японцев. Даже простое перечисление категорий прекрасного в японской эстетической традиции займет много времени: моно-но аваре, югэн, саби, ваби, сибуми, сиори, хиэта би, ясэта би и так далее.

Все это привело к тому, что представления о красивом в Японии разительно отличаются от европейских. И когда Мияке, Кавакубо и Ямамото представили на Западе свои коллекции, их восприняли как радикальных авангардистов, предложивших деконструкцию костюма, подчеркнутую асексуальностью и андрогинностью.

Тотальный черный в первых коллекциях этих модельеров был назван прессой шиком Хиросимы. В общем, это мало было похоже на бабочки и цветы шелковых кимоно.

— В нацистской Германии одежда должна была отражать идеологические ценности режима — простоту, скромность и физическую выносливость. Значит ли это, что моду можно использовать как инструмент политического давления?

— Сама возможность существования моды в тоталитарном обществе, то есть в обществе принуждения, — вопрос дискуссионный. Считаю, что мода невозможна там, где нет свободы выбора. Это демократический институт. Иначе это не мода, а нечто другое.

Обсуждая моду, было бы корректнее говорить не о политическом давлении, а о политическом влиянии. Прежде всего — через ее символический потенциал.

Нам кажется, что мы сами решаем, во что нам одеваться. Но на наш выбор можно влиять разнообразными методами. В совокупности они создают у нас представление, какая одежда «правильная», социально уместная, престижная. Потребитель думает, что просто покупает себе модную одежду, а на самом деле в этот момент он фактически голосует за определенный тип поведения и политическую повестку или даже демонстрирует политическую волю.

Допустим, девушка покупает платье принцессы из синтетических кружев на выпускной. В контексте, например, современной Германии это будет почти политическим фрондерством . Во-первых, использование синтетики — это уже антиэкологично и не соответствует зеленой повестке, а во-вторых, платье принцессы — это демонстрация ярко выраженной традиционной гендерной роли, что тоже не в политическом тренде.

Мода во всех странах, где она распространена, выполняет идеологическую функцию, даже если массовый потребитель ее не осознает. Например, сейчас мы видим в некоторых странах и в замкнутых религиозно-этнических сообществах тенденцию к отказу от моды в пользу принуждения к соблюдению неких традиций в одежде.

В качестве примера можно привести Турцию, которая на протяжении почти всего 20 века считалась бастионом секуляризма на Ближнем Востоке. При президенте Реджепе Эрдогане эта страна взяла курс на исламизацию и буквально на глазах за последние несколько лет произошло переодевание населения, в первую очередь женщин, из современной западной одежды в традиционную.

— Может ли гражданское общество использовать моду в политических целях?

— Да. Например, женское нижнее белье много раз становилось символом феминистского движения, начиная с борьбы за право носить панталоны. Первыми это начали делать итальянские куртизанки еще в 18 веке. Тогда это считалось неприличным, потому что любые штаны были исключительно мужской одеждой. Женщины не должны были на нее покушаться.

Менее скандальный пример — тоже из области борьбы за женскую эмансипацию. Джорджо Армани, один из моих любимых модельеров, с начала 1970-х годов строит свой бренд на одной и той же концепции, в основе которой — специфическим образом деконструированный пиджак. Сам он пояснял, что первые пиджаки, которые он задумал, были предназначены для женщин-феминисток, женщин-менеджеров. И он разработал для них такую униформу. Это был мужской пиджак, очень простой, без дамских деталей, свободного покроя, с карманами. Он позволял свободно и непринужденно двигаться.

И хотя по привычке пиджак Армани относили к классической одежде, он на самом деле был очень далек от дамских костюмов, скажем, 1940-х годов. В нем была заложена демократическая идея: он предназначался для самостоятельных женщин, живущих динамичной жизнью, которые сами водят малолитражки, а не ездят в лимузинах с шофером.

— В какой степени западные модели одежды и бренды определяют мировые модные стандарты?

— Тут можно ответить вполне однозначно — глобально. Западные модели одежды и бренды полностью доминируют везде, где они по тем или иным причинам не запрещены. А вот тренды могут носить локальный характер и меняться от страны к стране.

Если бы я выбирала абсолютный символ вестернизации, это были бы джинсы. Они символ и демократичности, и массовости, и гендерного и возрастного равенства. Это тот абсолютно западный по происхождению предмет одежды, который носят во всем мире, в любых обстоятельствах и условиях.

Почему именно западные модели и бренды определяют моду, вопрос сложный. Если коротко, такое положение дел стало результатом политического и культурного доминирования Запада, в результате чего мода была фактически им монополизирована.

Случилось это не одномоментно. Но точкой невозврата стала эпоха Людовика Четырнадцатого, когда французы на законодательном уровне заложили основы западной системы моды — механизм обязательного регулярного искусственного устаревания моделей.

Тут не могу не прорекламировать себя: именно я первая обратила внимание на французский закон 1667 года, на государственном уровне обязывающий производителей тканей — именно она, а не фасоны были на тот момент основным показателем устаревания костюма — ежегодно разрабатывать новые узоры. К концу 17 века требование ужесточилось: менять узоры нужно было два раза в раз в год. Именно этот закон стал прообразом графика современных Недель мод.

В общем, Запад поначалу изобрел современную моду, а теперь всеми доступными средствами поддерживает свою монополию на этот тип символической власти .

— Тренды, зародившиеся в интернете, серьезно влияют на современную моду?

— Интернет — это новая улица. Он и источник вдохновения, и главное средство коммуникации современной моды. Для любого бренда сейчас верно утверждение «Если тебя нет в интернете и соцсетях, тебя нет нигде».

Давайте для разнообразия рассмотрим не одежду, а тело. Безусловно, существует классический идеал красоты. Не будем сейчас его расписывать, но он есть и был сформулирован еще в эпоху Ренессанса, хоть на протяжении всей истории и возникали те или иные отступления от этого идеала.

Самое интересное, что последние перемены в этой сфере так или иначе связаны с техническими процессами. В эпоху супермоделей — 1980—2000-е годы — идеальными считались высокий рост и знаменитые параметры 90:60:90. Изначально это были чисто «производственные» требования индустрии моды и подиумных показов, но они быстро стали показателем красоты.

В эпоху соцсетей и цифровизации моды рост, например, уже не так важен. На фоне популярности бодипозитива худоба стала лишь одним из трендов, но не обязательным требованием. Сейчас в центре внимания лица.

Интересный феномен — так называемые трендовые лица: «угол Джоли» , определенный тип носа, «лисьи глазки», пухлые губы. Изначально этот набор черт был лишь одним из фильтров автоматического фоторедактора в соцсетях. Но они стали популярными, а потом превратились в новый стандарт идеальной внешности. И теперь уже косметологи и пластические хирурги массово стали перекраивать лица людей по этому, основанному на фильтрах, шаблону.

— Как социальные медиа и цифровые технологии изменили моду в глобальном смысле?

— Трендсеттером чисто технически может стать практически любой, кто имеет доступ к социальным сетям. Другое дело, что, как и в любой деятельности, здесь нужны труд, талант и способности, а еще нужно попасть в волну. Наглядный пример такого эффективного трендсеттерства — вся семья Кардашьян. Труд и талант их специфичны. Но финансовая эффективность их деятельности фантастическая.

Сейчас сфера блогерства активно профессионализируется: разрабатываются бизнес-модели, рассчитываются алгоритмы популярности. С бурным развитием искусственного интеллекта эта сфера в принципе становится просчитываемой и прогнозируемой. По-моему, речь часто идет уже даже не о реальных людях-трендсеттерах, а об аватарах-персонажах, созданных при помощи компьютерной графики и произносящих написанные ИИ тексты, которые постятся в рассчитанное алгоритмами время.

Проблема в том, что массовое применение алгоритмов снижает их общую эффективность. Иными словами, все это быстро приедается. Возникает эффект смешения красок в одной палитре, которое, как известно, создает один бурый оттенок.

Не так давно вышел девятый ежегодный отчет The State of Fashion компании McKinsey & Co и команды The Business of Fashion. Он составляется на основе опроса руководителей индустрии моды. И там отмечается, что покупатели модной одежды в онлайне чувствуют перегруженность выбором. И во многих странах покупки в офлайн-магазинах вернулись к допандемийным показателям.

Люди активно возвращаются к физическому ретейлу, а значит, мы не готовы полностью уходить в цифру. Мы существа аналоговые, поэтому успех в модной индустрии будет зависеть не только от способности использовать передовые технологии, включая искусственный интеллект, но и от умения завоевывать доверие потребителей качеством и уникальностью.

Модная индустрия будет продолжать искать баланс между инновациями и традициями. На мой взгляд, те, кто переосмысливают привычные подходы и делают ставку на долгосрочные тренды, смогут не только пережить турбулентность, но и выйти из нее с новыми возможностями для роста.

— Если взять тренды последних лет — «тихую роскошь», clean girl aesthetic, стиль baddie, — о каких тенденциях говорит их популярность?

— Конкретно эти тренды говорят о том, что на поверхности моды — штиль и дефицит новых идей. По сути, ни один тренд не революционен. Может, только то, что они распространяются через все те же интернет и соцсети.

Тихая роскошь — вообще не новый тренд. Это классика буржуазного стиля, антипод демонстративной роскоши, описанный в 1899 году социологом Торстейном Бунде Вебленом: «Людям со вкусом „кричащая одежда“ становится противна как вызывающая чрезмерное желание привлечь и поразить воображение простых людей с их не получившими специальных навыков чувствами».

Но, просачиваясь в массы, такая мода теряет свое качество и, как всегда, бедным достается дешевая имитация. Массовые марки рекламируют свои псевдокашемировые свитера дорогого цвета «кэмел» как «стиль олд-мани». Но проблема в том, что человеческая кожа все равно чувствует, что на ней не кашемир, а акрил с тридцатью процентами шерсти.

Тренд clean girl, буквальный перевод — «чистая девушка», близок идеологически и эстетически предыдущему. И критикуют его, кстати, по схожим причинам. При всей заявленной непритязательности, экологичности и демонстративной минималистичности, он требует больших средств на хорошую косметику, качественное питание, да и просто свободное время на уход. В общем, это что-то из серии «хорошо быть здоровым и богатым, а не больным и бедным».

Baddie, или «крутая девушка», наверное, самый интересный из трендов. Хотя и он при ближайшем рассмотрении представляет собой гремучую смесь отголосков хип-хопа, спорт-шика нулевых, приправленного вызывающей агрессивной сексуальностью, бодипозитивом и даже BLM.

— Субкультуры, проявляющие себя через моду, сейчас как будто бы исчезли вовсе или ушли в глубокое подполье. Что это говорит об обществе?

— Я бы могла привести с десяток причин, почему сейчас нет субкультур: потеря смысла протеста из-за расширения понятия социальной нормы, неограниченные возможности самовыражения и мгновенного объединения в группы в соцсетях, содержательная скука и конформизм современного западного общества, уход общества в цифровую форму взаимодействия. И все это, казалось бы, будет верным.

Но правда состоит в том, что не субкультуры устарели, а наши взгляды на них. Как говорил в таких случаях главный герой сериала «Шерлок», вы смотрите, но не видите.

Субкультуры и мода, манифестирующая их, — область реального, а не мнимого социального конфликта и политики. Пока в мире существуют неравенство прав, социальная несправедливость, политические конфликты, столкновение интересов социальных групп, они будут реализовываться в субкультурных течениях. И тут важно признавать эти социальные разломы и не путать их с глянцевой шумовой завесой или благополучно ушедшими в прошлое вялыми хипстерами и винишко-тян.

В настоящей контркультуре всегда все жестко, серьезно и конфликтно, потому что она маркирует точки напряжения общества, которые ищут своего разрешения в том числе и таким символическим путем: через музыку, моду, стиль жизни.

В целом очевидно, что в противовес монополярности и тотальной глобализации недавнего прошлого мир заходит в жесткий тренд антиглобализма и антилиберализма. То есть противостояние идет не по слоям горизонтали некоего глобального «общественного пирога», а по множественным вертикалям между сегментами глобального мира. Поэтому и субкультуры надо искать в связанных с этими ситуациями явлениях.

Антиглобализм может выглядеть, например, как рост национального патриотизма. И тут не будет ошибкой назвать Россию одним из флагманов этого процесса. Визуально этот тренд проявляется через вещи и официально-государственного порядка, и массово-популярные — например, как музыкальный суперхит «Матушка». В сфере костюма это актуальная мода на гламурный славянский шик и переосмысление русского культурного кода в костюме. Тут работает масса брендов: от самых дорогих и признанных вроде Ulyana Sergeenko, до новых нишевых марок «Глазурь», «Новый русский», «Русская барыня», «Унежить душу», «Светлица» и прочих.

Есть и явления действительно субкультурные. Как это было всегда, они находят свое отражение в музыке, которую записывают на частные донаты и публикуют в «Яндекс Музыке» молодые ребята. А в моде это, например, бренд одежды с ручной росписью с патриотично-православной символикой Марии Глуховой или черные и белые толстовки с вышитыми на них яркими высказываниями политиков компании tur.storee, на которые очередь расписана на три месяца вперед. В общем, надо просто знать, куда смотреть.

— Создается ощущение, что сейчас многие стремятся как можно меньше выделяться с помощью одежды, быть как все. Так ли это?

— Согласна, есть общее впечатление тотального конформизма. Причин можно указать массу. Начиная с феномена парадокса выбора — изобилие вариантов не облегчает, а затрудняет принятие решений. И заканчивая победившим в сфере моды феминизмом, потому что свободный выбор одежды — одна из множества его граней.

Но я бы предложила посмотреть на этот социальный факт еще и с позиции экономики: для индустрии выгоднее производить безразмерную «униформу», чем сложно посаженную, выкроенную по индивидуальным особенностям фигуры одежду. Это банальная альтернатива возможных проблемных остатков в сложных моделях или гарантированные продажи ходовых универсальных моделей. В маркетинге это называется шириной и глубиной товарной матрицы. Чем меньше вариативность, тем проще производство, логистика и продажа. Таким образом, индустрии выгодно навязать потребителю безразмерный оверсайз базовых цветов.

Для разнообразия можно добавлять пару цветов сезона и пару мастхэв-аксессуаров, а в остальном — не утруждать производства перенастройкой оборудования и созданием сложных лекал, что оборачивается риском слишком больших остатков на складах, если модели не зайдут.

То же касается и модного бизнеса на уровне ретейла. Сами бренды часто готовы предложить некоторое разнообразие моделей, но байер не станет рисковать и закупит то, что имеет надежную репутацию по статистике прошлых сезонов, то есть базовые модели невнятных цветов. Возможно, еще пару «знаковых» моделей для привлечения внимания к витринам.

Вот такое конформистское производственное колесо индустрии и приводит к впечатлению общей серой массы на улицах. Его можно активно поощрять через создание искусственных сетевых комьюнити и инфлюенсеров, пропагандирующих именно такой тип потребления.

Знания о психологии и работе мозга, которые помогут выжить в этом безумном мире, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @t_dopamine