Бреттон-Вудская валютная система: все, что нужно знать

Сегодня в мире легко идут международные платежи — будь то покупка на AliExpress или расчеты между странами. Так было не всегда.

Еще в прошлом веке ломали голову, как соотнести курсы разных национальных валют. Чтобы облегчить торговлю и движение капитала, страны установили регулирование — международную валютную систему. Одной из ее инкарнаций стала Бреттон-Вудская модель, которая появилась после Второй мировой войны.

Расскажу, как она заложила основы современного финансового порядка.

О чем пойдет речь

Мировая экономика до 1944 года

За всю историю в мире было четыре международные валютные системы.

Латинский монетный союз. К середине 19 века большинство государств чеканили монеты, но у них были разный вес и соотношение драгметаллов, что осложняло международные расчеты.

Исключением была Великобритания, которая после 1774 года ввела золотой стандарт, подкрепив свою валюту золотом. То есть в любой момент можно было прийти в банк и обменять фунт стерлингов на золото.

Отдельные страны тоже пытались стандартизировать процесс, договариваясь принимать валюту друг друга как законное платежное средство. В 1865 году Франция, Бельгия, Италия и Швейцария образовали Латинский монетный союз — договорились изготавливать биметаллические монеты с одинаковым номиналом и соотношением серебра и золота 15,5 к 1. Это работало, но система все еще недотягивала до статуса международной.

Парижская система. Во второй половине 19 века ведущие промышленные страны начали переход к золотому стандарту — привязке национальных валют к золоту.

А в 1867 году на Международной монетарной конференции в Париже двадцать государств обсудили унификацию денежных систем. Так, среди ее участников были Франция, Великобритания, Пруссия и Россия. Хотя формально был провозглашен золотомонетный стандарт, решения конференции носили рекомендательный характер.

Некоторые эксперты отмечают противоречивость ее итогов. Большинство стран продолжили привязывать валюту к серебру или к серебру и золоту. Переход полностью на золото для них означал сильное сокращение эмиссионных возможностей: золота было гораздо меньше, чем серебра. Мировая добыча золота в 1860-х составляла всего около 200 тонн в год . Это в 15 раз меньше, чем в 2022 году .

Процесс сдвинулся с мертвой точки после 1871 года, когда Германия получила 5 млрд золотых франков контрибуции по итогам франко-прусской войны. Тогда Бисмарк ввел золотую марку, которая равнялась 0,358423 г чистого золота и заменила прежние серебряные талеры. Одна золотая марка соответствовала примерно 1,25 золотого франка. Вслед за этим в 1873 году на золотой стандарт перешли США.

Великобритания тоже не сидела на месте. Она навязала золотой стандарт своим доминионам — Австралии и Канаде. А еще обеспечила приток золота благодаря высокой учетной ставке Банка Англии: ставка доходила до 6—9% при обычных для других стран 2—3%, и это привлекало иностранный капитал.

К 1870-м Лондон стал главным финансовым центром, где хранилось до 60% мировых золотых резервов — на пике около 2 500 тонн . А фунт стерлингов использовали наравне с золотом как резервный актив.

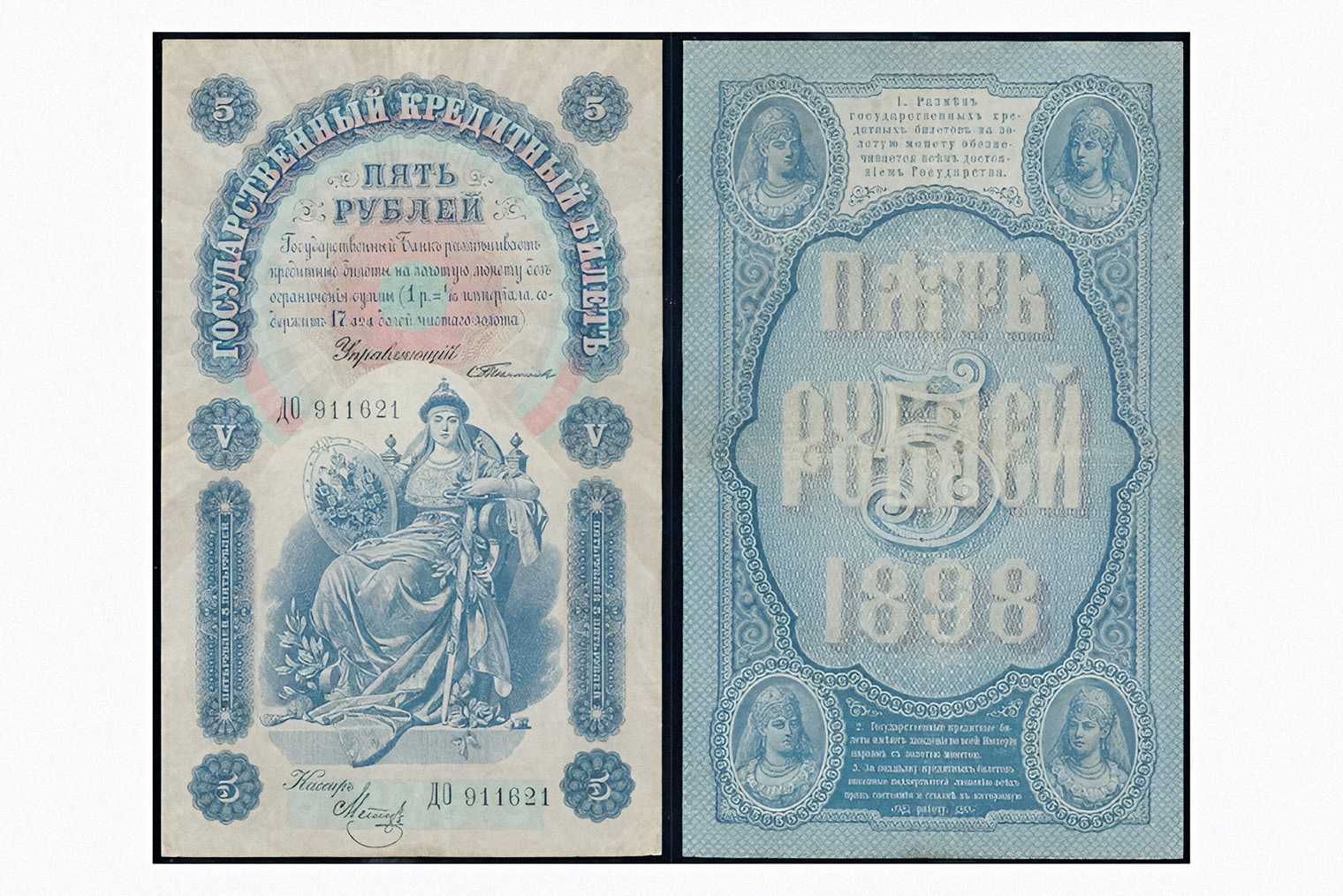

К концу века золотой стандарт стал повсеместным. Россия присоединилась к нему в 1897 году.

С началом Первой мировой в 1914 году страны «золотого клуба» приостановили обмен бумажных денег на золото. Это страны Антанты — Великобритания, Франция, Россия — и их союзники. А также Германия, Австро-Венгрия и Османская империя. Почти все они нарастили выпуск денег и сократили нормативы их обеспечения золотым запасом, что привело к скачку инфляции.

Эта война разорила Европу, но накачала золотом экономику США, которая продолжала сохранять обеспечение своей валюты золотом. К 1924 году страна владела 49% всех золотых резервов . Так США из должника превратились в крупнейшего мирового кредитора.

Генуэзская система. В 1922 году на Генуэзской конференции 34 страны выразили идею использовать в качестве резервов не только золото, но и иностранные валюты, которые обеспечены золотом, — золотые девизы. К их числу отнесли деньги США, Великобритании и Франции.

Как и в случае с Парижской валютной системой, Генуэзская формировалась годами, и не без проблем. Например, в 1925 году Великобритания, а еще через три года Франция, чтобы сократить количество желающих обменять деньги на золото, ввели правило обмена банкнот не на золотые монеты, а на слитки, которые нельзя было делить. Это назвали золотослитковым стандартом. Но даже такая мера не спасла их экономики от краха. Задолженность стран, которая подлежала конвертации в золото, во много раз превышала его реальные запасы.

В 1929 году грянул мировой экономический кризис, и обмен банкнот на золото прекратили. Крах золотого стандарта произошел в три этапа:

- В 1931 году Великобритания отменила золотой стандарт для фунта. Он девальвировался и потерял статус главной резервной валюты. В то же время Великобритания создала «стерлинговый блок» из десятков колоний — там влияние фунта только усилилось. За счет этого Банк Англии мог вмешиваться в курс фунта, корректируя его, так как золотое содержание фунта стало формальным и без свободного размена.

- В 1933 году в США вышел запрет частного владения золотом . У населения стали изымать драгметалл, и доллар девальвировался к золоту. Для межгосударственных расчетов страна установила новый курс: 35 долларов за унцию, для граждан и компаний обмен был запрещен.

- В 1936 году французский франк девальвировался на 30% . Страна сохранила привязку к золоту, но с периодическими девальвациями.

Таким образом, формально золото оставалось основой валют, но фактически курсы определялись политическими решениями.

Чтобы международная торговля продолжалась, для расчетов создали несколько валютных зон: стерлинговая, долларовая и «золотой блок», куда входили, например, Франция, Италия и Швейцария. Большинство стран расплачивалось между собой фунтами или долларами, некоторые — французской, португальской, испанской или голландской валютой.

Внутри зон курсы фиксировались к «главной» валюте по четкому курсу. Например, в британской зоне фунт равнялся 20 португальским эскудо. Использование золота при этом свели к минимуму — только при межзональной торговле. Например, если Франция покупала товары у Британии, то платила либо фунтами, накопленными от прошлой торговли, либо золотом.

Бреттон-Вудская система

Вторая мировая война отодвинула проблемы с расчетами на задний план. Торговля между странами сократилась, курсы валют заморозили, и в основном все платили золотом.

В июне 1944 года, когда исход войны стал понятен, представители 44 стран — участниц антигитлеровской коалиции собрались в США, в курортном городке Бреттон-Вудс. Здесь они решили обсудить принципы послевоенного устройства мировой валютно-финансовой системы.

Англичане предложили отказаться от золота как платежного средства и создать наднациональную денежную единицу — «банкор». Проводить в ней расчеты планировали через специально созданную Международную клиринговую палату. Американцы настаивали на том, чтобы мировой валютой стал доллар, обеспеченный золотом. Также они предложили создать Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития.

Советская делегация принимала участие в конференции, но скорее как наблюдатель. Мнение американской стороны преобладало: в то время как европейские страны лежали в руинах, США накопили огромный экономический и политический потенциал, они были главным кредитором и поставщиком продовольствия в европейские страны. Поэтому, даже если формально все участники конференции были равны, последнее слово все равно было за США.

Так, к середине 1944 года они сосредоточили 70—75% мировых запасов золота, а объем промышленности достигал 60% от общемирового .

В декабре 1945 года большинство стран — участниц Бреттон-Вудской конференции ратифицировали соглашение. СССР отказался присоединиться к ним из-за обострения отношений с США.

Принципы Бреттон-Вудской системы. За основу новой международной валютной системы приняли американскую концепцию, но учли предложения англичан.

Золотодевизный стандарт сохранили, но в качестве главной резервной валюты утвердили доллар. Фунт стал второй резервной валютой.

Вот основные положения системы:

- Цена золота фиксирована: 35 долларов за тройскую унцию — 31,1034768 грамма.

- Для валют стран-участниц установлены твердые обменные курсы к доллару как к ключевой валюте.

- Центральные банки стран обязались поддерживать стабильный курс своей валюты к доллару за счет валютных интервенций.

- Изменение курсов возможно только через девальвации или ревальвации .

- Для поддержания системы учредили Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития.

Структура и механизм функционирования

При Бреттон-Вудской системе одну валюту не обменивали на другую: сначала конвертировали в доллары, а затем — в необходимую. При этом в любой момент американская валюта обменивалась на золото. Но вскоре доллар вытеснил драгметалл из оборота: золотом в международных расчетах продолжали пользоваться только СССР и еще несколько стран.

Важную роль в функционировании Бреттон-Вудской системы сыграли подписанные соглашения и созданные институты.

Международный валютный фонд. Это первый в истории орган межгосударственного валютного регулирования. Его запустили в 1947 году в Вашингтоне. Основная его задача — поддерживать стабильные курсы валют стран-участниц. Также МВФ выполнял другие функции, например расширял международную торговлю и кредитовал государства.

Уставный капитал МВФ — 8,8 млрд долларов, которые внесли страны-участницы, в том числе золотом. Для каждой из них установили квоты. Так, США внесли 31,25% уставного капитала, а, например, Австралия — лишь 2,3%.

Международный банк реконструкции и развития. Работает с 1946 года. Штаб-квартира также в Вашингтоне. Изначально он предоставлял финансовую помощь странам Западной Европы, пострадавшим во Второй мировой. Например, самый первый кредит дали Франции.

Капитал МБРР формировали из взносов стран-членов и привлечения денег на международных финансовых рынках. С середины 1950-х, когда экономики европейских стран восстановились, МБРР переориентировался на развивающиеся страны, а в 1960 году его переименовали в Группу всемирного банка.

Россия входит в МВФ и Всемирный банк с 1992 года.

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). Бреттон-Вудская конференция рекомендовала участникам сделать торговлю свободнее.

В 1948 году 23 страны заключили соответствующее соглашение. Участники договорились покончить с протекционизмом, снять таможенные барьеры и предоставить друг другу благоприятные условия взаимной торговли: снижать ввозные пошлины и убрать нетарифные ограничения, такие как квоты на импорт и обязательное лицензирование продукции. А основной фокус ГАТТ был направлен на снижение тарифов: страны договаривались о фиксированных максимальных пошлинах.

Только в первом раунде переговоров по соглашению участники сделали 45 тысяч тарифных уступок на 10 млрд долларов . На тот момент это было порядка пятой части мировой торговли .

Соглашение существовало до 1995 года, после чего стало частью Всемирной торговой организации. Все 128 членов ГАТТ автоматически стали учредителями ВТО. Россия вступила в организацию лишь в 2012 году.

Кризис Бреттон-Вудской системы

Со временем США столкнулись с проблемой: мировой торговый оборот рос и вынуждал печатать все больше новых денег. Запас золота для обеспечения доллара не рос в том же темпе. В начале 1960-х американский экономист Роберт Триффин сделал вывод, что рано или поздно обеспечить драгметаллом все доллары станет невозможно. Это подорвет конвертируемость доллара в золото, он потеряет доверие, и произойдет крах системы.

Лондонский золотой пул. Выпуск денег, не обеспеченных золотом, привел к падению стоимости американской валюты: осенью 1960 года унция выросла в цене до 40 долларов. Чтобы стабилизировать ситуацию, центробанки восьми стран договорились увеличить предложение золота на рынке. В конце 1961 года они создали общий фонд золота — «золотой пул», который передали под управление Банка Англии. Продавая и покупая драгоценный металл, он поддерживал цену на уровне 35 долларов за унцию.

К 1965 году наметился чистый отток металла из фонда — золотых резервов перестало хватать. Тогда США предложили партнерам увеличить взносы в золотой пул. Не все видели в этом решение проблем, и в 1967 году Франция вышла из соглашения, при этом потребовала от США обменять крупную сумму долларов на золото. После долгих споров Штаты выполнили обязательства. Но вслед за французами обменять деньги захотели немцы, японцы и другие. США им отказали.

Цена драгметалла начала расти. В марте 1968 года Лондонский рынок золота закрылся на две недели, а после золотой пул прекратил работу. Доллар, фунт и валюты других стран обесценивались, и паритет между ними нарушился.

Тогда для отдельных валют ввели плавающий курс, девальвировали доллар к золоту, а МВФ даже ввел новую расчетную единицу — СДР .

А 15 августа 1971 года президент Никсон официально заявил о прекращении обмена долларов на золото, заверив, что ограничение временное. К этому моменту золотой запас США сократился по отношению к 1944 году более чем в два раза — с 22 000 до 9 800 тонн.

Ямайская система. В 1972 году международную валютную систему начали реформировать, а в 1976 году провели конференцию в ямайском Кингстоне. Там страны-участницы отказались от обеспечения золотом. Его цена перестала быть фиксированной — золотой стандарт официально прекратил существование.

За МВФ сохранили функции регулятивного института международной валютной системы. А страны теперь могли выбирать валютный режим, и большинство из них перешли на плавающие курсы своих валют.

Доллар стал одной из резервных валют наравне с британским фунтом, маркой ФРГ, французским и швейцарским франками, японской иеной и СДР. Хотя на практике он по-прежнему преобладал в международных расчетах и составлял базу валютных резервов большинства стран. Поэтому мировая экономика чувствительна к экономическому состоянию США. Так, американский ипотечный кризис 2008 года быстро стал мировым. Это показало, что Ямайская система далека от совершенства.

Вопрос преобразования международной валютной системы обострился после 2022 года, когда российские банки отключили от SWIFT, а хранящиеся за рубежом золотовалютные резервы страны заблокировали.

Тогда Россия стала проводить расчеты с партнерами в национальных валютах, минуя доллар, и столкнулась с рядом проблем. Например, страна экспортирует в Индию больше, чем импортирует оттуда, поэтому у нее накапливались лишние рупии. Эта валюта не так ликвидна, как доллар, и ее сложнее конвертировать, чтобы использовать полученный доход. Фактически ситуация напомнила ту, что была до создания международных валютных систем.

Тенденция отказа от доллара в международных расчетах набирает обороты не только в России. Например, всерьез обсуждают создание единой валютной системы БРИКС и национальных цифровых валют.

Что в итоге

- Чтобы упростить мировую торговлю и соотнести стоимости национальных денег, уже несколько столетий в мире пытаются создать универсальную финансовую систему.

- Впервые обеспечение золотом своих денег ввела Великобритания после 1774 года, а в 1865 году четыре европейские страны образовали Латинский монетный союз, чтобы унифицировать выпуск биметаллических монет из серебра и золота в пропорции 15,5 к 1.

- Международные валютные системы — Парижская, Генуэзская и Бреттон-Вудская — базировались на золоте и золотом обеспечении валют. Каждый раз это приводило к проблемам, поэтому в Ямайской системе страны отказались от обеспечения доллара.

- По результатам двух мировых войн США из должника превратились в крупнейшего кредитора, сосредоточили 70—75% мировых запасов золота и нарастили объем промышленности до 60% от общемирового. Это обусловило дальнейшую гегемонию доллара.

- Бреттон-Вудская система в 1944 году установила доллар как главную резервную валюту, привязав его к золоту в соотношение 35 долларов за унцию. А остальные валюты — к доллару. Это внесло четкие правила в хаос межвоенных лет: фиксированные курсы, свободная конвертация и создание МВФ для контроля за системой.

- Система рухнула в 1971 году, когда США отказались от золотого стандарта из-за дисбалансов: дефицит платежного баланса и рост внешнего долга Америки подорвали доверие к доллару, а Европа потребовала реального золота вместо бумажных обязательств. Это привело к переходу на плавающие курсы и создало предпосылки для современной валютной системы.

- Несмотря на распад Бреттон-Вудской системы, многие институты сохранились, в частности МВФ и Всемирный банк. Сейчас обе организации насчитывают по 189 государств-участников. Россия вошла в эти организации в 1992 году.