Как я с экспедицией прошел 500 километров по Белому морю под парусом и на веслах

В июне 2024 года я в качестве блогера поучаствовал в первом этапе экспедиции «Мангазейский морской ход».

На поморской лодке мы за две недели прошли от Архангельска до Мезени. Я тянул судно по суше волоком, отбивался от мошкары, мокнул под дождем, научился работать веслами, ставить парус и спать в лодке в море под открытым небом. Еще познакомился со скупой, но прекрасной северной природой. Поделюсь, с какими трудностями мы еще столкнулись и какие впечатления я получил.

О чем расскажу

Что за Мангазейский морской ход

В конце 16 века началось освоение русскими Сибири. Кроме пешего пути через Уральские горы купцы и колонисты использовали морской: из Холмогор и Архангельска в город Мангазея. Так сложился Мангазейский морской ход.

Вот его основные точки: устье Северной Двины — Чёшский волок через полуостров Канин — пролив Югорский Шар, соединяющий Баренцево и Карское моря, — Ямальский волок через полуостров Ямал — река Таз — Мангазея.

С севера Руси в Сибирь везли, например, порох и соль, а обратно — пушнину и мамонтовую кость. Мангазея, располагавшаяся примерно на широте Нового Уренгоя, процветала. Но в 1619 году морской маршрут закрыли. По одной из версий, чтобы не привлекать внимание европейских мореплавателей, уже колонизировавших Америку и Африку. К концу 17 века Мангазея пришла в упадок и опустела. Сейчас там никто не живет — только археологи проводят раскопки.

Экспедиция «Мангазейский морской ход» — культурный проект «Товарищества поморского судостроения». Эта некоммерческая организация из Архангельска строит поморские лодки на своей верфи и затем проверяет их в плаваниях по морям и рекам. Мангазейский морской ход — самая сложная экспедиция «Товарищества», попытка в точности повторить маршрут, которым не пользовались 400 лет.

Готовиться к ней начали загодя. Еще в 2023 году во дворе Музея Москвы сшили двухмачтовый карбас и затем доставили в Архангельск. Почему сшили — расскажу дальше в статье. Карбас назвали «Матера» — как я понял, в поморском говоре это означает «материк, родная земля».

Маршрут

Протяженность Мангазейского морского хода — 3000 километров. «Товарищество» разделило его на пять этапов. Капитан шел весь путь, остальные участники могли сменяться в контрольных точках — в городах и поселках Архангельской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Такая разбивка позволяла большему количеству людей попасть в проект и просто выдержать нагрузку.

Я записался на первый этап из-за относительно легкой логистики: тогда я жил в Краснодаре и оттуда доехал на скоростном поезде в Москву за 18 часов, а потом — за 16 часов в Архангельск, тоже на поезде. Еще меня привлекла возможность присутствовать на старте экспедиции, чтобы испытать волнительный момент начала большого приключения.

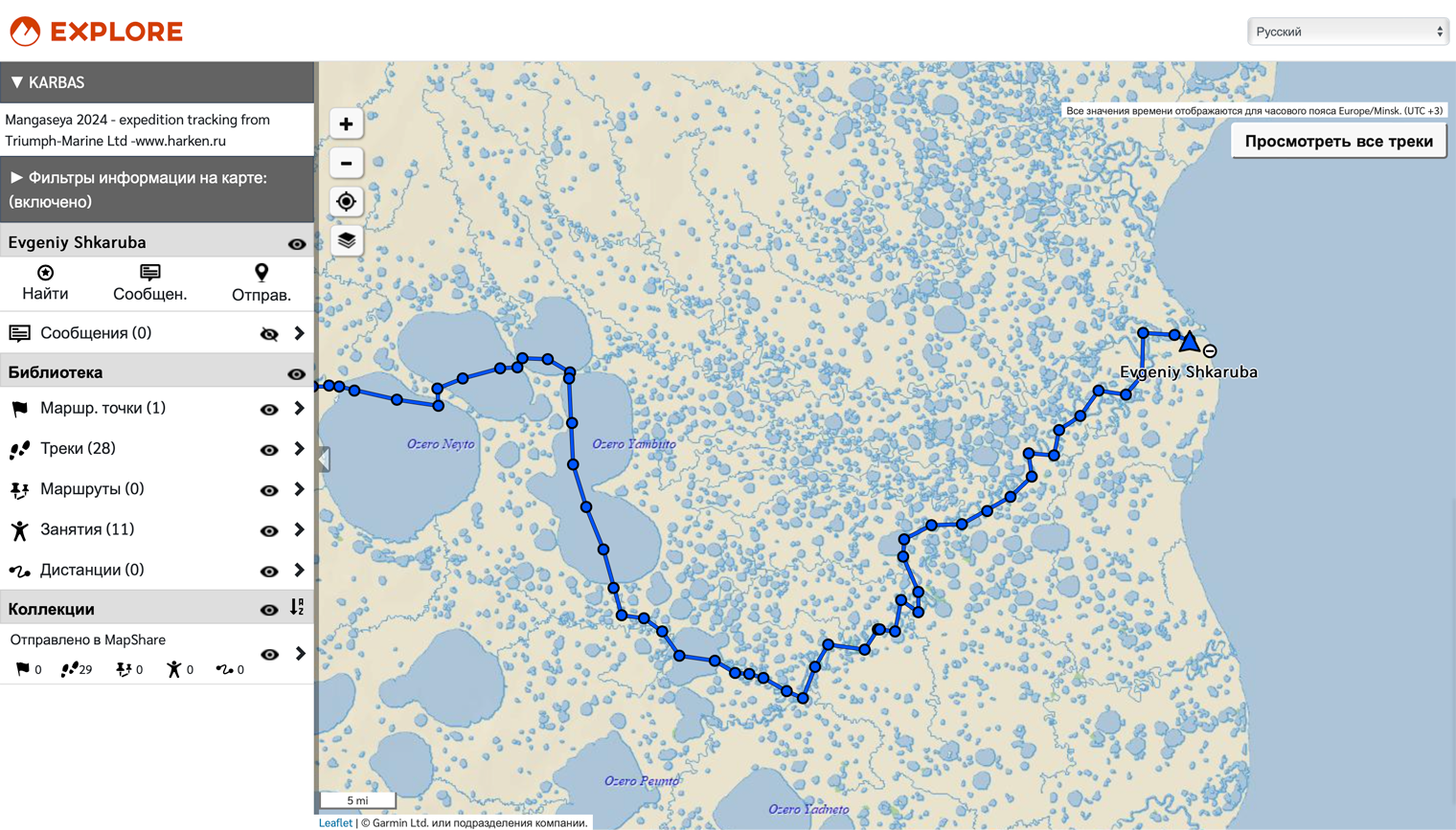

В ходе первого этапа мы проплыли под парусом и на веслах 500 километров по Белому морю от Архангельска до Мезени. От берега держались на расстоянии от 2 до 20 километров. На карте указаны населенные пункты, где мы останавливались.

Сначала наш путь пролегал вдоль густой тайги, затем — вдоль тундры, где из растительности встречались только мхи и кустарники. Лагерь мы разбивали на побережье. Непогоду пережидали на берегах рек, которые впадают в Белое море. Из-за отсутствия попутного ветра могли застрять на одном месте на два-три дня. В деревнях проводили образовательные лекции для детей и взрослых — о них еще расскажу в материале.

Мангазейская экспедиция «Товарищества» — разовый проект. Повторить этот маршрут не получится. Но «Товарищество», по моему опыту, дружелюбная и открытая организация. Можно примкнуть к ней в качестве волонтера. На верфи работает много добровольцев, которые приезжают из разных городов. Еще летом и в сентябре 2025 года «Товарищество» устроит плавание на карбасе «Матера» по рекам и озерам европейской части России и Белому морю. Например, в планах — посещение острова Кижи, Соловецкого архипелага и села Варзуга. Новую экспедицию разделили на девять этапов — те, кто хочет получить опыт плавания на карбасе, могут связаться с организаторами.

Попадание в экспедицию

В марте 2024 года я увидел новость о готовящейся экспедиции в соцсетях. Там было указано, что журналист или блогер сможет поучаствовать в плавании на поморской лодке в Мангазею. На тот момент я ничего не знал ни о Мангазее, ни о поморах. Но идея повторить путь мореплавателей 17 века, ощутить на себе тяготы и радости их жизни меня впечатлила: я перешел по ссылке и в туманном забытьи заполнил заявку.

Я честно написал, что не знаю про маршрут и опыта мореходства у меня нет, если не считать двухдневного сплава на байдарке в Тверской области. Кроме того, я не сотрудник крупного издания, а писатель с небольшой аудиторией, пусть и отзывчивой. Добавил информацию о своих поездках и опыте их самостоятельного планирования — например, о месячном путешествии по Великобритании в 18 лет и трехнедельной поездке по Транссибирской магистрали из Владивостока в Москву. Пообещал вести путевые заметки, прикрепил к заявке примеры работ и, как только отправил ее, подумал: «Не дай бог, возьмут! Хоть бы отказали!» Ответ пришел через неделю: сказали, берут.

В середине апреля меня добавили в закрытый телеграм-чат: там координировали участников проекта. Каждое воскресенье в течение двух месяцев мы созванивались по видео. Нам рассказывали про маршрут, одежду, смену экипажей. Например, я узнал, что поморы создавали карбасы без единого гвоздя. Они использовали вицу — вареные ветки и корни можжевельника и ели. Этим материалом доски пришивали друг к другу. Поэтому про карбас говорят, что его не строят, а шьют.

Команда

Экипаж карбаса состоял из семи человек — это предельная вместимость нашей лодки. Шесть могут сидеть на банках — лавках между бортами — и грести, а седьмой находится у руля.

Как минимум половину впечатлений от экспедиции мне подарила команда. Антрополог, историк, культуролог, реставратор, фотограф — просто передвижное радио «Арзамас»! При желании в пути можно было получить гуманитарное образование. Коротко расскажу о каждом.

Капитан Евгений Шкаруба — опытный мореход, который в первой половине 2010-х годов совершил кругосветное плавание на яхте. Еще он был кузнецом в Соловецком музее-заповеднике и открыл там галерею, а теперь управляет верфью в Архангельске. Капитан употреблял поморские слова и с таким уважением говорил о мореходах прошлого, что через него я чувствовал с ними связь. «Поморы, конечно, так никогда бы не сделали, для них это было бы преступление», — прокомментировал он однажды с печалью в голосе нашу остановку при попутном ветре.

От антрополога Никиты Карбасова я узнал про нынешний быт поморов, упадок рыболовного промысла и утрату технологии пошива кораблей.

Историк Михаил Калинин рассказывал интересные факты о местах, мимо которых мы проплывали. Например, о том, что в годы Второй мировой союзники поставляли СССР припасы по Белому морю.

Профессор культурологии Василий Матонин мог часами по памяти читать поэзию и знал много авторских песен: мы гребли то под декламацию, то под пение. На одной из стоянок мы называли случайное географическое место, а он под гитару подбирал песню и манеру исполнения — например, «Константинополь 1453» или «Петербург 1912».

Инженер в японской компании и реставратор-любитель Евгений Петров много рассказывал мне про Японию, антиквариат, реставрацию. Еще он учил меня вязать узлы и собирать парус.

Фотограф Даниил Шкаруба во время остановок на берегу предпочитал отправляться на поиск хороших кадров вместо отдыха. Меня вдохновляла его способность игнорировать физиологию, и я тоже гулял.

На случай непредвиденных ситуаций нас сопровождал катамаран «Товарищ». Судно вмещает трех человек, но экипаж не укомплектовали полностью: катамараном управляли двое — Максим Матвеев и Алексей Перевалов. У нас на карбасе была возможность спать по очереди, устраивать вахты и сменять друг друга, а ребята на катамаране в длинные переходы совсем не смыкали глаз и героически проводили на ногах больше суток.

Все участники первого и следующих этапов были знакомы с капитаном по другим его проектам. Новичок был один — я. Это неудивительно: Мангазейская экспедиция — психологически и физически сложный маршрут, в такое плавание рискованно брать непроверенных людей. Населенные пункты встречаются только на первом этапе, дальше цивилизации вдоль северных морей почти нет, и, если участник не выдержит, он не сможет просто взять и сойти с маршрута.

Несмотря на сложные условия жизни в ограниченном пространстве, конфликтов не возникало. К концу второй недели я заметил, что некоторые члены экипажа стали раздражительнее, но большинство сохранили ту же жизнерадостность, что была на старте. Атмосфера в коллективе сложилась дружеская. По вечерам в лагере мы разводили костры из плавника — прибитой к берегу древесины — и делились историями. В целом мы много разговаривали — все вместе на общие темы и один на один с соседом по веслу. Отмечали настойкой разные мелкие радости — выход в море, прибытие, якорную стоянку во время штиля.

Все друг другу помогали, охотно включались в работу, могли, например, поделиться сухой одеждой, если у кого-то ее не было. Взаимовыручка считалась нормой, и я с теплом вспоминаю то ощущение братства, которое сложилось за время пути. Мы по-прежнему состоим в общем чате экспедиции и общаемся.

Начало плавания

Капитан написал мне, что я могу приехать за несколько дней до старта экспедиции и пожить на верфи. Я немедленно согласился. 5 июня добрался до Архангельска и с вокзала сразу поехал на верфь. Она занимает большой ангар. Я спал на надувном коврике на втором ярусе ангара, а днем помогал чем мог.

Поначалу у меня с капитаном случилось забавное недопонимание. На мой вопрос о том, чем я могу быть полезен, он предложил написать репортаж. Хотя капитан имел в виду заметку, я понял задачу буквально: отправился общаться со всеми, почти не спал и все-таки успел написать и выпустить большой текст о жизни верфи накануне экспедиции. Так что я даже рад неправильно понятой задаче.

Кроме написания репортажа я участвовал в примерке тента для карбаса — он должен был защищать судно от дождя. Тент шил волонтер, работающий реквизитором в кино, и мы собирали и разбирали конструкцию, чтобы угадать с размером. Еще я помогал со спуском карбаса на воду: мы переместили лодку весом в тонну с подпорок на прицеп, и затем машина перевезла ее к Северной Двине.

Экспедиция стартовала 8 июня в 17:00. На набережной Архангельска собралось много провожающих: приехали тележурналисты, священник освятил лодку, а женщины на прощание махали платочками.

Я волновался, потому что был самым малоопытным: мог только грести и совсем не понимал терминологию — все эти фоки, гроты, ванты и прочие нидерландские слова. Капитан сказал, что я научусь всему в пути. В дальнейшем я наблюдал и запоминал, как ребята, например, ставили и сворачивали паруса или меняли их угол, чтобы поймать ветер.

Почти сразу после старта начался дождь, плюс выяснилось, что за год с момента постройки карбаса дерево усохло и в борту появилась течь. Нас потихоньку заливало, и мы решили остановиться на одном из островов в устье Северной Двины и провести небольшой ремонт. Первый переход оказался совсем коротким — несколько километров. Но капитан успокоил, что резко стартовать и не нужно: если что-то забыли или обнаружили какие-то проблемы, их легче исправить, пока не ушли далеко.

Снова на воду мы встали спустя сутки — в ночь: прогноз обещал попутный ветер. Первые несколько часов гребли, затем поймали легкий ветерок. Ровно в полночь, при выходе из устья реки в Двинский залив, сели на мель. Капитан тут же скомандовал прыгать за борт и толкать лодку: в Белом море сильные приливы и отливы — в некоторых местах уровень воды меняется до четырех метров, и, если упустить момент, можно застрять до следующего прилива.

Мы вытащили корабль с мели, поймали отличный попутный ветер и всю ночь плыли со скоростью примерно 14 километров в час. Грести было не нужно, больших волн не наблюдалось, небо ясное, поэтому капитан назначил стандартную вахту по два часа: один сидит за румпелем и следит за курсом, остальные спят, через два часа его сменяет другой — и так далее.

Меня в эту ночь не назначали на вахту, но я все равно не мог уснуть. Причина заключалась не в неудобстве, а в количестве впечатлений. Я лежал на одной из банок лицом к небу, слушал море, смотрел на парус и думал: «Вау, жизнь».

Так под парусом всего за один переход мы преодолели около 150 километров — то есть почти треть первого этапа. «Ну, ничего такого уж сложного. Можно даже сказать, легко и приятно!» — решил я. Но это оказался единственный легкий переход в плавании. Дальше расскажу, что интересного мы повстречали и с какими вызовами столкнулись.

Природа

На маршруте нет каких-то знаменитых объектов. Побережье Белого моря, где мы плыли, больше всего примечательно своей нетронутостью. Тундра, редкие деревеньки, брошенная техника — и вместе с тем ощущение стихии и простора.

Животные. Мы видели бледные спины белух, выныривавших рядом с лодкой: стадо китов проплыло мимо с нулевым интересом, и по скорости они сильно превосходили карбас. Любопытная нерпа провожала нас от стоянки в деревне Ручьи по одноименной реке до Белого моря. В тундре мы увидели двух оленят.

Каждая такая встреча была событием: тот, кто первым замечал представителя местной фауны, сообщал остальным. Мне тогда пришла мысль о том, насколько разное впечатление производят явления в контексте и без: например, я часто видел оленей в зоопарке, но никогда не испытывал такой же радости, как когда столкнулся с ними в дикой природе.

Рядом с поселением Нижняя Золотица мы наткнулись на крачек. Их гнезда выглядели как незамысловатые углубления в песке, в каждом — два-три яйца чуть больше перепелиных. Стоило подойти к ним — и птицы начинали кружить над головами. Они издавали звуки, похожие на выстрелы из лазерного оружия в «Звездных войнах». Чем ближе к гнезду — тем агрессивнее звуки, вдобавок крачки начинали периодически пикировать сверху. Чтобы защититься, мы размахивали над головой палкой. Наверное, древние греки так придумали гарпий: высадились на каком-нибудь песчаном пляже, встретили крачек и слегка приукрасили.

На втором этапе, уже без меня, участники экспедиции видели медведя, а на третьем — лежбище моржей. Животные не проявили агрессии и не пытались напасть.

Насекомые. На суше нас донимали мошки и комары. Один раз они напали прямо в море — в густом тумане. Это было неожиданно: мы плыли в нескольких километрах от берега, и я не думал, что насекомые до нас доберутся.

Репелленты оказывали нулевой эффект. Не помогало и размахивание руками: прихлопнешь десяток — и на тебя тут же садится новый. Этим созданиям все равно — удивительное сочетание тупости и агрессии. Оставалось ждать, когда появится ветер и разгонит насекомых. Еще выручала плотная одежда и головной убор с противомоскитной сеткой.

Тундра. Я впервые попал в тундру, и прогулки по ней меня впечатлили. Будто шагаешь по мокрому ковру — только он не ровный, а бугристый, и любое место, куда наступаешь, немного проседает. При этом наступаешь всегда на какой-нибудь кустарник, который потом может зацепиться за обувь. Ходить по этим мягким буграм тяжело — устаешь куда сильнее, чем от привычной прогулки.

Няша. На севере я столкнулся с таким явлением, как няша. И подумал: мы здесь сгинем.

Няша — это смесь ила и глины: скользкая, рыхлая и ненадежная опора. Она проваливается под тобой, и ногу тут же придавливает сверху килограммами соседней няши. Выдернуть пойманную в ловушку конечность непросто. Один из участников упал и несколько минут не мог встать, пока ему не помогли. Это происходило в утренней морской прохладе, под звуки природы и на фоне невероятного пейзажа — даже сквозь физическую усталость после гребли я чувствовал окружающую красоту.

Приливы и отливы в Белом море выражены сильно. Например, я видел, как при отливе мелеет широкое — более километра — устье реки Койды: ее тогда можно было чуть ли не перейти вброд. Карбас, который мы перед этим оставили на воде, оказался от нее в 100 метрах — выглядело так, будто произошла какая-то катастрофа.

В море мы всегда выходили во время отлива: вода отступает и тащит за собой корабль. Важно не упустить этот момент: как-то при приливе вода не вернулась на прежний уровень, мы не успели сориентироваться и не сразу поняли, что начался отлив. Пришлось около двух часов волоком догонять уходящее море: мы подкладывали под лодку бревна и тянули ее по песку и грязи. На этот случай везли несколько бревен с собой, а часть подбирали на месте — нам часто попадались упавшие деревья, которые море вынесло на берег. Тащить судно по песку и илу трудно, так как они засасывают бревна. В тот раз мы не догнали отступающую воду. Пришлось заново ставить лагерь и ждать следующего цикла.

Погода

Погода в Белом море переменчивая. Яркое солнце и штиль чередуются с холодным ветром, ливнем или непроглядным туманом. Все это может сменять друг друга в течение нескольких часов. Я постоянно переодевался: натягивал то что-то теплое, то непромокаемое, то, наоборот, легкое и продуваемое.

Температура воздуха в июне днем была около +17 °C. Ночью она могла опускаться до +10 °C. Мы спокойно путешествовали и в условно темное время суток: экспедиция пришлась на период белых ночей, когда солнце почти не заходит.

Температура воды в Белом море составляла примерно +10 °C. Я не видел, чтобы кто-нибудь в нем купался, но мы ныряли в речки после бани и несколько раз мылись в тундровых озерах, вода в которых едва ли теплее, чем в море.

Дожди. Периодически мы попадали под дождь: в основном непродолжительный, только дважды — под затяжной ливень. Мы везли с собой тент, но разворачивали его редко: если дождь мелкий, жалко тратить на это силы, если ливень — получится поставить только тогда, когда не нужно грести, потому что тент накрывает половину корабля и мешает махать веслами.

В один из переходов дождь лил всю ночь, навигация была непростой: мешали в том числе волны и порывистый ветер. Поэтому капитан без смены дежурил у румпеля до утра. Я лежал под тентом и поражался его мужеству и воле.

Туманы случались, но сыро и влажно не было. Однажды нас окружил густой туман: на 10 метров ничего не видать — ни берега, ни моря. Вместо солнца — белое свечение, ветра нет, из звуков — только хлюпанье наших весел. В общем, никаких ориентиров, так что гребли по компасу.

По ходу движения из тумана выплывали кучки сорванной где-то штормом травы, веточки, кора каких-то деревьев. У меня сложилось впечатление, что мы подплываем к краю земли: вот-вот туман рассеется — и мы увидим обрыв, а развернуть корабль уже не успеем. Я представил, насколько страшно было путешествовать по морям в древности, когда люди не знали, что планета круглая, и не имели точных карт.

Ветер. В один из переходов мы попали в штиль — ни намека на ветер. При этом прогноз обещал вскоре встречный штормовой ветер. Чтобы его избежать, нужно было как можно быстрее добраться до следующей стоянки. В итоге мы провели практически сутки без сна, из которых около 12 часов гребли. В начале сменяли друг друга, но последние пять часов, понимая, что опаздываем, работали всеми веслами. К точке назначения подошли в 04:00: абсолютно обессилевшие, лица мрачные — ноль эмоций, только воля.

В финале первого этапа нам нужно было обогнуть Абрамовский мыс. Встречный ветер вынудил сесть за весла, и на преодоление участка в 200 метров ушло полтора часа. В тот момент скороговорка «корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали» для меня перестала быть набором звуков. Лавирование — это такой способ движения парусного судна против ветра, когда идешь ломаной линией, поворачивая корабль то одним боком, то другим. Казалось, на нас наложили проклятие и мы вынуждены вечно проходить один и тот же отрезок. В конце концов мы, конечно, вылавировали, но тем кораблям из скороговорки я теперь ужасно сочувствую.

В шторм мы ни разу не попали: обычно погода была приятной, солнечной и с прохладным ветерком. Но в море хороший обзор, и я не раз видел, как рядом проходит страшный грозовой фронт. В такие минуты я с опаской смотрел на тучи вдалеке и надеялся, что шторм нас не заденет.

Ночлег

В палатках мы ночевали большую часть пути. У нас было пять трехместных палаток BTrace Atlant 3. Эта модель приспособлена под условия сильных ветров. По периметру есть веревки, которые можно натянуть и закрепить каркас. Правда, в большинстве случаев этого не требовалось: прутья конструкции толстые и легко справлялись со слабым и даже средним ветром. Мне повезло: я с комфортом спал один. Собирал и разбирал палатку самостоятельно примерно за десять минут.

У меня был очень теплый и просторный спальник. Как правило, я не застегивал молнию, иначе становилось жарко. Спальный мешок я стелил на самонадувающийся коврик, он защищал от мерзлой земли и камешков.

В лодке посреди моря мы ночевали несколько раз. Еще во время штиля и встречного течения могли бросить якорь и на пару часов лечь спать в карбасе днем.

Понятия «день» и «ночь» на севере в июне условны: ночью солнце опускается до горизонта, на пару часов замирает, а затем снова восходит. Фактически его всегда видно, и все время светло. Отличие одно: днем солнце греет, а ночью — нет.

Меня белые ночи не особенно беспокоили, но засыпать было сложно — из-за эмоций, неудобного положения и во время непогоды. Про других участников точно не скажу, но в основном на борту все спали урывками, по несколько часов.

Гостиница. Я не узнавал, можно ли арендовать жилье в тех селах, которые мы посещали. Мне кажется, нам этого и не требовалось: сон на кровати не сильно сочетался с нашей экспедицией.

Но примерно посередине пути мы на две ночи остановились в селе Ручьи из-за плохой погоды. Поселились в гостинице «Алексеевский дом». Жили в комнатах на четверых, место стоило 2000 ₽ за ночь. Кроме нас постояльцев не было. Можно было попросить постирать наши вещи, но мы делали это самостоятельно. Готовили тоже сами. В день приезда нам затопили баню.

Лежать на кровати после недели сна в палатке и на лодке казалось невероятной роскошью. Правда, в обе ночи я просыпался от ощущения, что кровать качается, как на волнах, и меня вот-вот выбросит в воду.

Еда

Весь запас продуктов для первого этапа экспедиции — крупы, консервы, хлебцы, сладкое — мы купили за день до старта. Ничего скоропортящегося в дорогу не брали. Большую часть провизии загрузили на катамаран, но при необходимости она поместилась бы и в карбасе.

Каждый день мы назначали двух дежурных, которые полностью отвечали за готовку и мытье посуды. От товарищей я получил новый навык: отмывать кастрюлю от жира и прилипшей каши удобно мокрым песком, он работает как терка.

Готовили и на берегу, и в лодке. Использовали камбузный ящик — переносной деревянный сундук с двумя отсеками: в одном хранится кухонная утварь, в другом — газовая плита. Стенки защищали огонь от ветра и не давали опрокинуться котелку или чайнику — это особенно важно, когда готовишь на волнах. Проблем с безопасностью не возникло. С собой мы везли два газовых баллона по 12 литров, и к концу первого этапа израсходовали только один.

Утром мы ели кашу — рисовую, манную или овсяную — с консервированными персиками и бутерброды с сыром или паштетом. Днем была гречка с тушенкой или консервированной рыбой, несколько раз делали борщ и салаты, жарили рыбу, гусей, оленину: ими нас угощали местные жители, и мы готовили сразу, чтобы продукты не пропали. На ужин — хлебцы с колбасой или сыром, чай со сладостями.

Перед экспедицией мне казалось, что питание будет однообразным, но по факту мы чуть ли не каждый день ели что-нибудь новое. Пища всегда казалась вкусной: этому способствовало то ли походное настроение, то ли необычный ингредиент — немного морской воды. Я не знаю, зачем ее добавляли в еду: в силу романтики или как альтернативу соли.

Еще мы, участники первого этапа, могли покупать дичь у местных охотников, а овощи, фрукты, сыр и другие продукты — в деревенских магазинах. Как правило, такой магазин был один на село и работал по урезанному в сравнении с городскими супермаркетами графику. Дальше по маршруту такой роскоши уже не встречалось, и питание наверняка было поскромнее.

Одежда

Все вещи мы везли под сиденьями на дне лодки. Важно было иметь одежду под разные условия и запасные комплекты сухого белья. Для хранения вещей я заказал на Ozon гермобаул объемом 125 литров. Он обошелся в 3500 ₽. Это незаменимый предмет в подобном плавании: не пропускает влагу, поэтому одежда внутри остается сухой, даже если сумка стоит под дождем.

Некоторые бренды выступили спонсорами экспедиции — часть вещей мы получили бесплатно, но львиную долю все-таки покупали сами. Рекомендации нам заранее дали в чате подготовки к путешествию.

У нас были костюмы Graff — комбинезон и куртка из прочной водонепроницаемой ткани. В основном я надевал костюм ночью: вместе с флисовым комбинезоном он хорошо защищал от ветра и холода. Костюм успешно справлялся с легким дождем, но не с проливным — через час-два можно было промокнуть, если не надеть поверх рокан . А вот при сухой и ветреной погоде я чувствовал себя в нем как в броне.

Флисовые комбинезоны с именной биркой и логотипом «Товарищества» нам сшили под заказ. Мерки сдавали за месяц до старта. Днем в нем жарко, несмотря на наличие молний для проветривания, поэтому я надевал его только на ночь. Костюм с учетом скидки от производителя обошелся в 10 000 ₽.

В качестве комбинезона и куртки полегче, чем от Graff, я взял горнолыжный костюм на Ozon. Днем в ветреную погоду я, как правило, ходил именно в нем. Вечером становилось холодно, и тогда выручал теплый костюм. Поскольку это была покупка на один раз, я специально выбрал модель подешевле — за 5000 ₽.

Термобелье тоже заказал на Ozon. Я живу на юге России, где оно мне вряд ли пригодится, поэтому не стал брать что-то дорогое и остановился на малоизвестных брендах. Выбрал четыре комплекта для примерки и приобрел из них два — те, что лучше сидели. Основная функция термобелья заключалась в том, чтобы отводить пот, поэтому я почти не снимал его — кроме случаев, когда в солнечную погоду можно было обойтись просто футболкой. Два комплекта стоили 4000 ₽ в сумме.

Водонепроницаемые носки и перчатки от компании DexShell, которые я купил специально для плавания, стали самым большим разочарованием. Сначала мне прислали не те размеры — пришлось ехать на склад и менять. А уже в экспедиции эти вещи доставляли дискомфорт: даже легкий дождь оказался им не по силам, они мокли и тут же леденели. За две пары носков и перчатки я отдал 9570 ₽.

У DexShell я приобрел и водонепроницаемую шапку. Под дождем ее не проверял, но она теплая и хорошо защищала от ветра. Из-за плотного мембранного слоя было плохо слышно, о чем говорят вокруг, поэтому я все время подворачивал шапку в области ушей. Заплатил за нее 2500 ₽.

Шапку иногда чередовал с балаклавой, купленной когда-то в случайной палатке на горнолыжном курорте. Полезная вещь, чтобы прикрыть шею от ветра. Но, думаю, стоило взять что-нибудь из более плотной и теплой ткани.

Мембранные дождевики мы заказывали у BTrace. По-моему, главный плюс модели — стильный внешний вид. С мелким дождем она справлялась, а под серьезным я ее не тестировал — при этом обычные роканы выглядели надежнее. К тому же молния застегивалась настолько тяжело, что я боялся оторвать язычок. Со скидкой от производителя дождевик обошелся мне в 7500 ₽.

Еще в разделе садоводства «Лемана Про» взял сапоги Nordman Light. В тундре и море — незаменимая вещь: я чувствовал себя супергероем, которому нипочем вода и грязь. Заплатил за них 1900 ₽. Вдобавок для глубокой воды на корабле были пять пар бродней — непромокаемых полукомбинезонов с сапогами. Они были общими — остались на верфи от прежних экспедиций, — тратиться на них не пришлось.

Связь и интернет

Интернет у нас появлялся во время остановок в населенных пунктах. При этом часто связь была не во всей деревне и ловил только какой-нибудь один оператор. Тот, у кого была сим-карта нужного оператора, раздавал интернет остальным. Скорость была низкая — приходилось по три минуты ждать, пока загрузится страница.

Моя специализация на текстах оказалась плюсом: публиковать, например, видео не представлялось возможным. В дни плавания и стоянок в диких местах без связи я записывал наблюдения в телефон, а в деревнях выкладывал заметки в своем телеграм-канале и соцсетях.

Безопасность

Аптечка. В моей походной аптечке был крем «Спасатель» — он очень помогал, так как от ветра и работы веслами кожа на руках сохнет и получает много микротравм. Еще я брал с собой пластыри, разные лекарства от пищевых инфекций, боли в горле и простуды, но ничего из этого не пригодилось. Несмотря на тяжелые условия — ветер, дождь, холод, недосып, переутомление, — никто не болел. Опытные мореходы говорят, что в походе все силы организма мобилизуются: он понимает, что не до болезней, хотя ситуация и располагает.

Мне рекомендовали использовать солнцезащитный крем, но я пренебрег советом, поэтому к концу этапа мои руки и лицо стали черными.

Спасательные жилеты на судне были на всех членов команды. Иногда я надевал жилет для защиты от ветра или подкладывал ночью под голову. По назначению мы их не использовали.

Морская болезнь настигла меня не сразу, а где-то ближе к концу первой недели, когда я уже успел порадоваться, что опасность миновала.

Это ужасное состояние, которое лишает работоспособности. Мне советовали сосредоточиться на каких-нибудь простых действиях, но я не находил на это сил. Тогда капитан рекомендовал лечь, расслабиться и попробовать синхронизироваться с ритмом моря. Помогло. Правда, как только я выпадал из этого состояния, тошнота возвращалась. Болезнь длилась шесть часов и прошла, когда волны стихли.

Одновременно со мной еще у одного члена команды случилась морская болезнь, хотя он ранее уже бывал в подобных экспедициях. Остальные чувствовали себя хорошо.

От морской болезни у нас были таблетки «Драмина», но принимать их нужно заранее, а не по факту, как сделал я, поэтому оценить эффективность не могу. В следующий раз, когда появились серьезные волны, болезнь я перенес легче. «Прикачался», — прокомментировал капитан.

Судно сопровождения. Для безопасности за нашим карбасом следовал катамаран «Товарищ». Связь с ним поддерживали с помощью раций.

Катамаран оснащен мотором и в случае опасности мог взять нас на буксир — например, чтобы скрыться от шторма. Но мы обходились парусом и веслами даже в тяжелых ситуациях: например, когда полтора часа преодолевали 200 метров.

Трекеры и маяки. У нас были трекеры Garmin Inreach, которые каждые 10—60 минут подавали сигнал GPS и отмечали на карте наше местоположение. Ссылку на трекер «Товарищество» опубликовало в соцсетях экспедиции — родственники и все желающие могли наблюдать за нашим движением, даже если мы по три дня плыли без доступа в интернет.

Еще мы везли два аварийных радиомаяка. В случае ЧС они бы в течение 24 часов передавали наши координаты проходящим рядом судам и спасательным службам. К счастью, проверять эту технику в деле не пришлось.

Происшествия. За нашей экспедицией следили сотрудники МЧС, капитан регулярно уведомлял береговую охрану о планах передвижения. Недалеко от мыса Воронов пограничники даже остановили нас, чтобы проверить документы. Это заняло целый час: по моим ощущениям, они просто хотели поговорить — сказали, что видели по телевизору новость про экспедицию. В конце предложили взять нас на буксир, чтобы компенсировать затраченное время, но мы вежливо отказались — объяснили, что стараемся обойтись без помощи мотора.

На втором этапе, на Канинском волоке , катамаран не вписался в поворот узкой речушки и перевернулся. Экипаж не пострадал, вещи спасли — не выловили только два телефона.

Самым сложным оказался четвертый этап: карбас почти на неделю застрял во льдах Карского моря, хотя к концу июля там все уже должно было растаять. МЧС каждый день предлагало эвакуацию, но команда научилась расталкивать льдины с помощью рычагов и все-таки вырвалась из плена.

Другие особенности путешествия

Гигиена. В экспедиции мы растапливали баньку — возили для этого специальную палатку и переносную печку. Мылись раз в три дня. Для меня это был один из самых психологически сложных моментов: приходилось засыпать с чувством брезгливости к своему состоянию и учиться это игнорировать.

За две недели я стирал вещи, в основном нижнее белье и термобелье, трижды — в озерах или теплой воде из бани. Верхняя одежда сильно не пачкалась: пот впитывает термобелье, поэтому свитер с курткой оставались чистыми. Они могли пахнуть костром, но я старался не сидеть на дыму. Грязь на лодку мы не таскали — например, перед тем, как ступить на судно, сапоги промывали в воде.

Одежда постоянно мокла — из-за дождя, пота, во время работы за бортом на мелководье, — и ее обязательно нужно было сушить. Примерно на четвертый день плавания я заметил за собой новый инстинкт — ловить солнце. Как только оно выглядывало, у меня тут же возникала мысль, что надо что-нибудь просушить. Если каким-то чудом мокрой одежды под рукой не оказывалось, чувствовал себя неуютно, будто упускаю выгоду.

Электричество. Технику заряжали в деревнях и от портативной электростанции Topon. Она оснащена разными разъемами — есть USB для смартфонов и обычные розетки. В комплекте со станцией шли солнечные батареи — в принципе, можно было существовать автономно, без заездов в населенные пункты.

Местные встречали нас тепло, радовались новым лицам и были открыты — охотно рассказывали о своей жизни и приглашали в дом. Учительница из Койды приехала к нашему лагерю на квадроцикле и привезла оленину с брусникой. Хозяйка гостиницы в Ручьях подарила литровую банку морошки. В деревне Кальчино мы угостили проплывавшего мимо рыбака настойкой и бутербродом с бужениной, а через полчаса он в ответ привез нам ведро окуней.

Нам разрешали заряжать технику и давали столы для работы в домах культуры. А моряки советовали, где и как лучше плыть, чтобы не сесть на мель.

«Плавучий лекторий». В 2023 году «Товарищество» получило грант Президентского фонда культурных инициатив за свой проект «Плавучий лекторий „Мангазейский морской ход“». Участники экспедиции во время остановок в населенных пунктах проводили уроки для детей и лекции для взрослых: рассказывали о поморах-первопроходцах, традиционном деревянном судостроении и северном мореходстве.

Кое-где устраивали по несколько встреч, но точное число назвать не могу. Из любопытства я побывал на одном уроке: мне показалось, детям он понравился.

Конец пути

Из Мезени в Архангельск ходят регулярные маршрутки. Путь занимает шесть часов. Среди прочего нужно пересечь на пароме реку Мезень. У маршрутки, которой я воспользовался, не получилось сделать это с первого раза: паром не ходил из-за густого тумана и опасности сесть на мель. Я и другие пассажиры прождали в салоне пять часов. Безрезультатно: нас просто отвезли обратно в город.

Раньше я бы злился на такую задержку, но в тот момент, после завершения первого этапа экспедиции, был совершенно спокоен: зато тепло, сухо и грести не надо. Эта история отлично демонстрирует, в каком состоянии я находился после двух недель плавания. В Архангельск добрался на следующий день.

Итоги

23 августа 2024 года карбас «Матера» и катамаран «Товарищ» благополучно прибыли в Мангазею. Вся экспедиция заняла два с половиной месяца.

На моем этапе я чувствовал некоторые странности в восприятии времени. С одной стороны, все сливалось в один бесконечный день и только заметки на телефоне помогали отличить, что и когда случилось. То, что происходило утром, к вечеру напоминало сон. В то же время ни один переход не походил на другой, в каждом были свои трудности и радости. Раньше я и представить не мог, насколько разнообразна жизнь моряка.

Перед поездкой я боялся, что узнаю о себе что-нибудь такое, чего знать не хотелось бы. Например, что в трудной ситуации возникнет желание перекинуть свои обязанности на товарища. К счастью, это не подтвердилось: я понимал, что мою часть работы придется делать кому-то другому, и это сильнее всего мотивировало не лениться, даже если не было сил. Почти каждый день был как вызов, и я его не избегал — тренировка такого навыка кажется мне одним из важных результатов путешествия.

Хотя мы часто засыпали измотанными, не могу сказать, что экспедиция выдалась невыносимо сложной. В таком приключении автоматически учишься не думать о финале, а находиться здесь и сейчас, и тогда оказывается, что в моменте, в общем-то, всегда хорошо. До поездки я бы подумал про подобное мероприятие: «Вот жесть». А потом читал, как ребята плыли дальше сквозь лед и мимо медведей, и думал: «Ну, нормально».

На мой взгляд, Мангазейский морской ход — это уникальный проект. Вершина большого труда, энтузиазма и энергии людей, которые почему-то посчитали важным восстановить почти утраченные технологии пошива поморских лодок и повторить путь тех отчаянных моряков, что жили на севере столетия назад. Я рад, что случайно увидел новость, заполнил заявку и мне повезло попасть в экспедицию.

Потратил на двухнедельное плавание по Белому морю в 2024 году — 93 793 ₽

| Экипировка и одежда | 47 970 ₽ |

| Поезда Краснодар — Москва и Москва — Архангельск и обратно | 23 823 ₽ |

| Еда | 15 000 ₽ |

| Гостиница в селе Ручьи | 4 000 ₽ |

| Маршрутка Мезень — Архангельск | 3 000 ₽ |

Потратил на двухнедельное плавание по Белому морю в 2024 году — 93 793 ₽

| Экипировка и одежда | 47 970 ₽ |

| Поезда Краснодар — Москва и Москва — Архангельск и обратно | 23 823 ₽ |

| Еда | 15 000 ₽ |

| Гостиница в селе Ручьи | 4 000 ₽ |

| Маршрутка Мезень — Архангельск | 3 000 ₽ |

Новости, которые касаются путешественников, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @t_chemodan