«Речь развивается, а значит, мышление тоже»: как я помогаю детям с аутизмом заговорить

Это история из Сообщества. Редакция задала вопросы, бережно отредактировала и оформила по стандартам Журнала

Я работаю логопедом, учу говорить неговорящих детей.

Уже несколько лет успешно развиваю частную практику. Ко мне приводят ребят разного возраста. Летом 2024 года обратились родители мальчиков пяти и шести лет с аутизмом . Назову их Леша и Саша. Расскажу, почему я выстраивала с ними работу по-разному и как именно.

Сходите к врачу

В этой статье мы не даем рекомендаций. Прежде чем принимать решение о лечении, проконсультируйтесь с врачом. Ответственность за ваше здоровье лежит только на вас

Навыки Леши

Леше пять лет. В раннем возрасте он занимался ABA-терапией и пришел ко мне без проблем с поведением.

У мальчика есть шумопоглощающие наушники, которые помогают справляться с громкими звуками на улице. Семья поддерживает ритуалы, чтобы ему было проще переходить от одной деятельности к другой. У Леши есть визуальное расписание, которому он следует.

По навыкам: мальчик на бытовом уровне понимает речь, взаимодействует с мамой с помощью звукоподражаний. Звук [жж] на его языке означает, что гудит пылесос. Когда мальчик говорит [уи] — значит, хочет качаться на качелях. Если прищелкивает языком — сообщает, что что-то упало.

Контакт глаз есть. Леша любит играть в простые сюжетные игры, отлично включается в деятельность, предложенную логопедом. У него много желаний, просьбы выражаются жестом, он проявляет инициативу в общении со взрослыми.

Леше сложно прохлопать ладошками определенное количество раз. У него трудности с длительным протягиванием звука и произнесением двух слогов друг за другом без паузы. Например, он говорит «ма», делает вдох и только потом продолжает «ма».

Как я выстроила занятия с Лешей

Я увидела трудности моторного характера. Ребенок не мог говорить громче или тише. Ему не хватало длины выдоха для того, чтобы сказать два слога сразу. То есть задача заключалась в том, чтобы научить его управлять речевым аппаратом.

Как только начали заниматься, я заметила: когда Леше сложно, он начинает кричать и плакать. Значит, я должна была предлагать такие задания, которые ему были бы интересны и которые он сам хотел бы выполнить. Вот как я все организовала.

Работала над дыханием и громкостью голоса. Включила в работу мыльные пузыри, задувание свечек, сдувание маленьких бумажек — это помогает сформировать воздушную струю для правильного речевого дыхания.

Предлагала громко кричать, а потом шептать, чтобы научить управлять своим голосом. Занималась артикуляционной гимнастикой.

Учила простым словам. Например, «пей», «мой», «ам», «дай», «пой». Я выбрала именно их, так как Леша охотно за мной повторял, но у него пока не получались слова из двух слогов. На этом этапе было важно подобрать что-то понятное по смыслу и доступное для произношения.

Осилив их, Леша научился просить о желаемом: чтобы ему налили воды, дали поесть, спели песню, помыли яблоко и так далее.

Подключила сортировку, то есть говорила первое слово, а Леша — второе: «воду…» — «пей», «кашу…» — «ам», «руки…» — «мой». Использовала этот прием, чтобы ребенок смог рассортировать у себя в голове существительные согласно выполняемым действиям и понял, что можно пить, а что — есть, что надо налить, а что — помыть.

Использовала сюжетную игру. Например, мы поили игрушечного зайца чаем и говорили: «Пей». Кормили морковкой и комментировали: «Ам».

Добавила указательные слова: «это», «туда», чтобы Леша мог обозначать направление и показывать, что конкретно хочет.

Начала тренировать слоговую структуру. До сих пор даю домашнее задание отбивать ритм: один, два или три хлопка.

Как только стали получаться хлопки, добавила к ним произнесение слогов: «ма-ма», «ма-ма-ма». А потом включила в работу их пропевание: «ма-а-а-а-а-ма-а-а-а-а».

Навыки Саши

Саше шесть лет, и он — полная противоположность Леши. На ABA-терапию не ходил. До меня был у специалистов, которые единодушно утверждали, что у мальчика не только аутизм, но и тяжелая умственная отсталость. Говорили, что он никогда не сможет осознанно общаться.

У него эхолалия. Это означает, что ребенок повторяет слова, но не понимает их смысла. Диалоги получаются такие:

- — Ты будешь конфету? — обращается к нему мама.

— Ты будешь конфету? — повторяет за ней ребенок.

Слоговая структура у Саши не нарушена — он может произносить сложные слова, такие как «температура» и «пуговица». Много вокализирует : «люлилю», «уиау» и так далее. Ему необходим тактильный контакт: берет меня за руки и крепко сжимает ладони. Инициативы с его стороны нет, просьб тоже не наблюдается.

Представьте себе ребенка, который сидит в комнате, заполненной игрушками, и ничем не интересуется. Просто сжимает мои руки, заглядывает в глаза, улыбается и вокализирует: «Люлилу-у-у-уи». Саша сам не называет предметы, которые видит, только повторяет за мной вопрос.

- — Что это? — говорю я.

— Что это? — говорит он.

Как я выстроила занятия с Сашей

Нашла подходящую игрушку. Саша ни к чему не проявлял интерес, хотел сидеть и крепко сжимать мои руки. Поэтому я решила подобрать игрушки, которые ему будет приятно сжимать. Мягкие, резиновые, пищащие — я перебрала разные, и ему понравились резиновые гуси. Саша не брал их сам, даже если они лежали прямо перед ним. Но с интересом рассматривал и сжимал, когда я давала их ему в руки.

Я начала это использовать:

- — Дай гуся, — просила я.

— Дай гуся, — повторял Саша.

В ответ я молча отдавала ему гуся. Через несколько повторений Саша стал сам произносить эту фразу и получать за это игрушку, то есть научился просить.

Укрепила систему мотивации. Все задания, которые по плану должен был выполнить Саша за время занятия, я разбила на маленькие подзадачи. За каждый правильный ответ выдавала мальчику по одной детали для пирамидки. Так он видел, сколько уже сделал и сколько осталось до получения приза. Как только пирамидка собиралась, мальчик принимал это за разрешение попросить гуся и просил. Это позволило мне поработать над спонтанностью речи, научить просить, не ожидая вокальных подсказок «попроси», «скажи» и прочих.

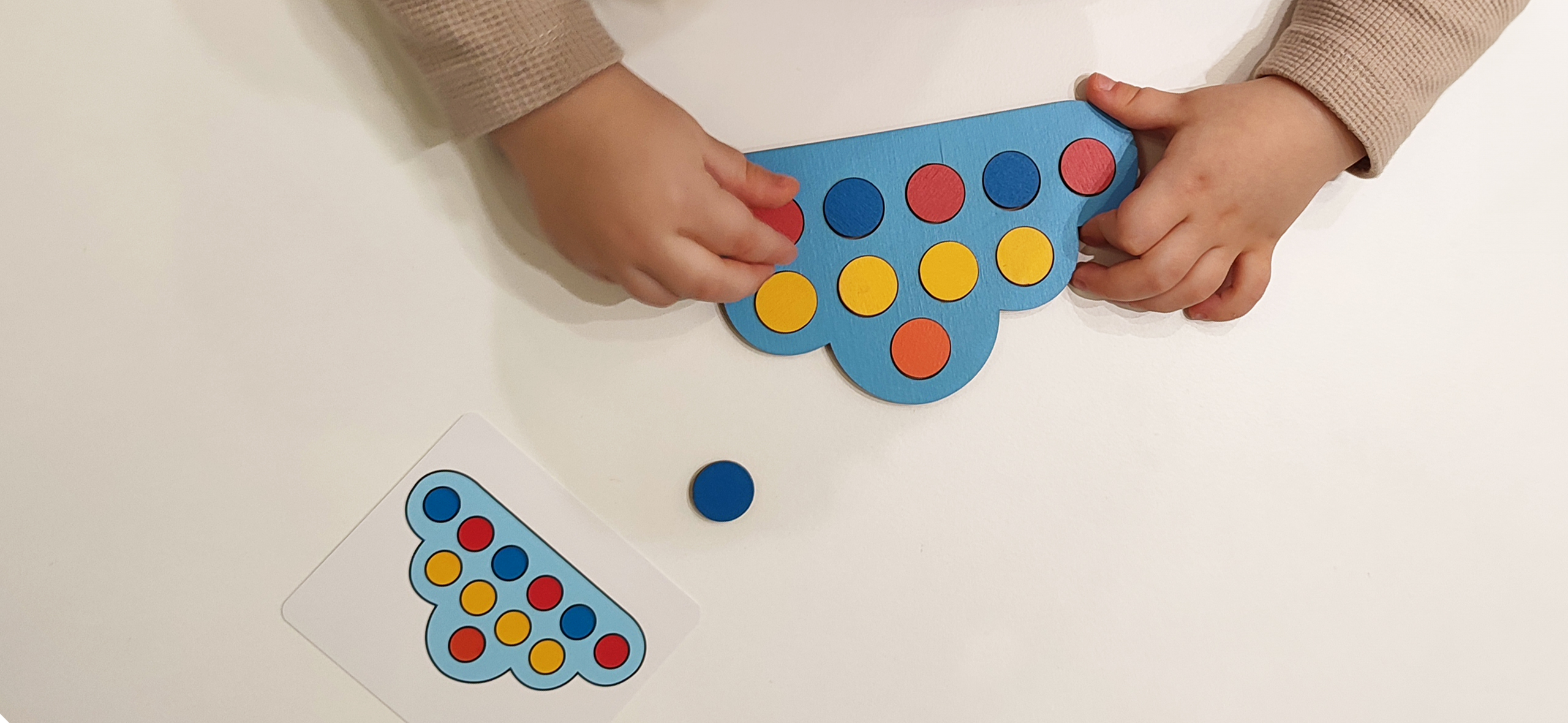

Расширила словарный запас. Еще на первом занятии Саша начал сам называть предметы, хотя не делал этого раньше. Оказалось, в голове мальчика есть большой словарь существительных. Поэтому мы принялись осваивать глаголы.

Я определила список из двадцати слов — Саша их запомнил. Выбирала глаголы по принципу актуальности для ребенка: «есть», «спать», «пить», «мыть», «прыгать», «вытирать», «читать», «собирать», «кидать», «открыть», «надевать», «сидеть», «упасть», «поднять», «встать», «налить», «идти», «плакать», «рисовать», «играть».

Саша начал двумя или тремя словами описывать карточки: «кошка пьет», «мишка спит». А также отвечать на вопросы, что делает сам: «я иду», «я мою руки», «я сижу», «я прыгаю». Заметьте: формы глаголов не представляли для него трудностей.

Научила различать вопросы и отвечать на них. Например, на вопросы «кто», «зачем» и «какой». Допустим:

- — Кто пьет?

— Пьет птица.

Вопросы постепенно усложнялись:

- — Что ты надел?

— Я надел красные носки.

- — Зачем нужен мяч?

— Мяч нужен, чтобы кидать.

Интересно, что сама форма предложения не составляет для Саши труда. Но пока говорит, он немножко тянет время, чтобы подобрать подходящий глагол.

Сейчас Саша знает некоторые антонимы — например, большой и маленький, холодный и горячий. Начал отвечать на личные вопросы — про имя, возраст, имена родителей. Эхолалии стало гораздо меньше, и это закономерно: она всегда уходит, когда развивается понимание речи.

Что в итоге

Оба ребенка занимаются по шесть месяцев, говорят в силу своих способностей, отвечают на вопросы.

Еще слишком рано делать выводы о том, что было первично в их случае — нарушение речи или аутистические черты. Главное, что речь развивается, а значит, мышление тоже.

Советы родителям детей с аутизмом

Не бойтесь получить два или три мнения от психиатров, логопедов и неврологов. Это снизит вероятность постановки ошибочного диагноза.

Учитывайте интересы ребенка. Присоединитесь к нему, посмотрите на мир его глазами. Детям с аутизмом сложно заниматься развитием речи, поэтому они этого избегают. Но, если превратить занятие в игру на интересующую тему, мотивация станет лучше.

Допустим, ребенок увлекается строительной техникой, а нужно рассказать ему про одежду. Если просто показывать картинки с разными предметами гардероба, он отвернется. А если штаны привезет грузовик, а майку — бетономешалка? А сможет ли кран поднять на крышу шапку? Вот это уже не скучно.

Установите распорядок дня. Выделите время для занятий, еды и отдыха. Постоянство укрепляет чувство безопасности.

Создайте структурированную среду. Сделайте пространство дома организованным, используя визуальные подсказки. Например, наклейте на дверцы шкафов и ящики с игрушками стикеры с изображениями, показывающими, что именно должно храниться внутри.

Составьте визуальное расписание, где время дня будет проиллюстрировано картинками: подъем, умывание, завтрак, занятия и так далее. Это поможет ребенку понять, что и когда необходимо делать.

Выделите разные зоны в комнате с помощью цветных ковриков или картинок: одна зона — для игр, другая — для учебы, третья — для отдыха. Так ребенку будет проще понимать, где он находится и чем может заниматься.

А еще важно набраться терпения и быть последовательным в своих действиях. Результат не приходит сразу.