Более 40% выпускников педвузов и колледжей не идут работать в школы, выяснили аналитики НИУ ВШЭ

Аналитики НИУ ВШЭ выяснили: более 40% выпускников педагогических вузов и колледжей даже не начинают работать по специальности. А среди тех, кто приходит в школы, многие увольняются в первые годы.

Доклад «Учитель на перекрестках российского рынка труда» основан на данных Мониторинга трудоустройства выпускников за 2016—2024 годы . Эксперты ВШЭ проанализировали, сколько молодых специалистов остаются в системе образования и что заставляет их уходить. Расскажу о главных выводах исследования.

Сколько выпускников идут работать по специальности

Среди бакалавров и специалистов, которые трудоустроены официально, в системе образования работают 51,3%, из них лишь 30,3% — в школах. У магистров ситуация немного лучше: 61,4% для сферы в целом, в школах — 34,8%.

Выпускники педагогических колледжей начинают карьеру в образовании чаще — 65% для выпуска 2024 года. Но со временем показатели резко падают: по прогнозам экспертов, через восемь лет в школах останется всего 20,5% от начального количества.

Исследование также показывает, что лучше всего в школах закрепляются те, кто учился в вузах платно или заочно:

- платники стабильно остаются в профессии — в 2024 году в системе образования работали 55% выпускников;

- заочники тоже демонстрируют устойчивость — около 55% работают в образовании вне зависимости от года выпуска.

Аналитики объясняют это тем, что большинство заочников были трудоустроены на момент поступления и учились, чтобы повысить квалификацию или получить «корочку».

Совсем иначе выглядит ситуация у очников и бюджетников. Здесь отток кадров заметно выше. Например, из выпускников бакалавриата 2016 года в школах осталось только 25,8%. Авторы доклада связывают это с тем, что многие выбирают педагогический вуз как проходной вариант и не планируют работать по специальности.

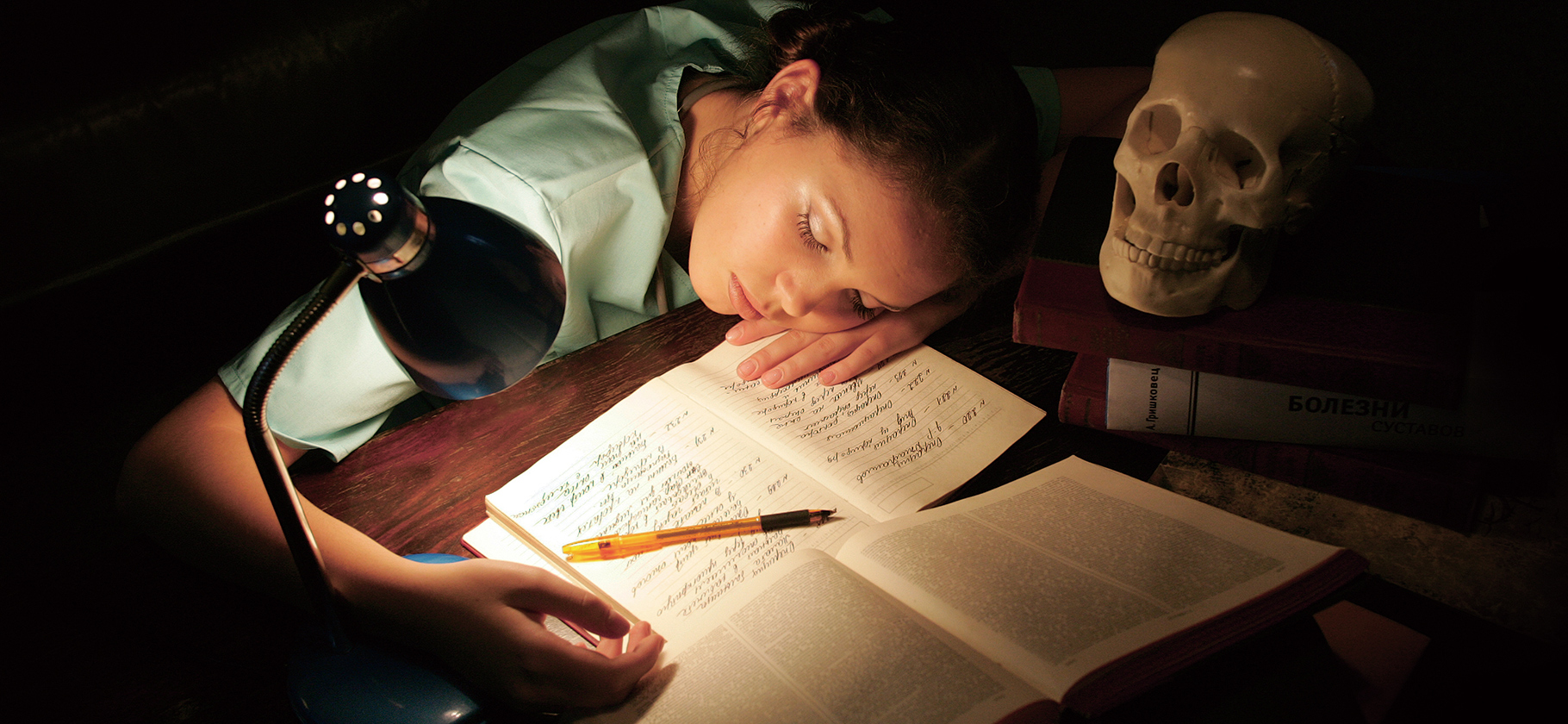

Почему молодые учителя уходят из школ

Выпускники, которые приходят работать в школы, нередко уходят уже в первые годы. Причины разные, и зарплата — далеко не главная из них. Вот какие причины называют аналитики.

Перегрузка и растущие требования. У учителей заметно выросло число задач. Им приходится брать больше учеников, заниматься проектной и воспитательной работой, быть наставниками и кураторами — и все это в условиях дефицита кадров.

В среднем российские учителя работают на 1,4 ставки, а в некоторых регионах нагрузка приближается к двум. Многие педагоги не выдерживают такого темпа.

Бюрократия. Отчетность и бумажная работа остаются одной из главных проблем: 94% учителей считают, что объем документов и проверок слишком большой. Сокращать его обещают не первый год, но пока безрезультатно.

Выгорание и кадровый перекос. В школах не хватает педагогов среднего возраста — от 35 до 59 лет. Это категория, на которую ложится основная нагрузка, если коллеги уходят или не дорабатывают до пенсии. В итоге оставшиеся учителя вынуждены закрывать новые дыры в расписании.

«Отток педагогов присутствует даже при отсутствии привлекательных зарплат в других секторах. Зарплата в данном случае является не единственным фактором, оказывающим влияние на решение о сфере занятости. Более того, медленный рост зарплат в бюджетной сфере ведет к тому, что по мере накопления рабочего опыта работа в школе с высокой нагрузкой становится менее привлекательной, чем работа за пределами образования с таким же доходом, но с меньшей нагрузкой», — объясняют авторы доклада.

Куда уходят работать выпускники педвузов

Те, кто не задерживается в системе образования, выбирают другие отрасли. В 2024 году бакалавры и специалисты выбирали в том числе:

- торговлю — 7,5%;

- здравоохранение и социальные услуги — 5,5%;

- обрабатывающие производства — 3,3%;

- ИТ и телеком — 2,9%;

- госуправление — 2,5%.

Отдельная категория — репетиторы и самозанятые. По данным ВШЭ, в 2024 году у 22% выпускников-педагогов был статус ИП или самозанятого. Для 9,8% это единственная форма занятости — вероятно, многие ушли в репетиторство или онлайн-обучение.

Как власти решают проблему

Для борьбы с нехваткой педагогов и удержания молодых специалистов в 2025 году власти предложили сразу несколько мер.

Прием учителей без высшего образования. Минпросвещения разрабатывает законопроект, который позволит школам нанимать учителей со средним специальным образованием. Сейчас выпускники педагогических колледжей могут вести уроки только в начальной школе и детских садах, а после изменений им разрешат преподавать и в средней школе. Цель — частично закрыть кадровую дыру и снизить нагрузку на педагогов.

Кроме того, Госдума приняла закон, позволяющий студентам любых вузов преподавать в школах по профилю своей специальности. Это особенно актуально для дефицитных предметов: математики, физики, химии, биологии.

Программа «Земский учитель» — миллион за переезд. Для привлечения кадров в сельскую местность действует федеральная программа «Земский учитель»: педагогам, готовым переехать в малые города или села на пять лет, предлагают компенсацию до двух миллионов рублей и социальные льготы — например, помощь с жильем и транспортом. Программа работает до 2030 года и ежегодно открывает конкурсы по квотам регионов.

Индексация зарплаты и пересмотр нагрузки. С 1 января 2025 года зарплаты педагогов индексируют на 13,2%, в 2026 году — на 10,2%, в 2027 — на 8,3%. А с 1 марта 2025 года в законе об образовании действуют поправки, призванные снизить бюрократическую нагрузку. Минпросвещения также установило норму: учитель должен проводить не больше пяти-шести уроков в день.

Эксперты ВШЭ предполагают, что проблему не получится решить увеличением набора студентов. Пока нагрузка растет быстрее зарплаты, школы не смогут удерживать учителей. Кадровый кризис усугубляют уход молодых педагогов, возрастной перекос и угрозы профессиональному благополучию учителей.

Новости из мира образования, советы по карьере и учебе, вдохновляющие истории — в нашем телеграм-канале: @t_obrazovanie