«Забыл про рассеянность и тревогу»: как я держу все под контролем по методу Дэвида Аллена

Ежедневно мы сталкиваемся с сотнями задач — тревога от этого растет, а продуктивность и концентрация падают.

В рубрике «Стать продуктивнее» читатели Т—Ж делятся проверенными на практике советами, как больше успевать на работе или учебе и при этом не выгорать. Никита опробовал на себе популярный метод приведения дел в порядок — Getting Things Done — консультанта по управлению Дэвида Аллена. Он рассказал, как благодаря этому смог справиться с хаосом рабочих и личных задач и стал более организованным.

Этот текст написан в Сообществе, бережно отредактирован и оформлен по стандартам редакции

Почему не получается удержать задачи в голове

Я работаю в продуктовом направлении российской ИТ-компании. Мы специализируемся на корпоративной системе управления проектами и командами. Когда я стал руководить продвижением, выросло количество организационных вопросов и информации. Большой объем задач переполнял, я не понимал, за что хвататься и с чего начать, чувствовал, что топчусь на месте и прогресса нет. Потерял фокус, и продуктивность резко упала.

Я очень люблю все упорядочивать, а тогда в задачах и делах был полный хаос. И я стал искать способы с этим справиться. Понял, что нужно более серьезно и методично подойти к тайм-менеджменту.

Как и большинству людей, мне знакомы следующие мысли:

- «слишком мало времени и много дел»;

- «опять забыл передать показания счетчиков — вообще не до этого»;

- «почему я такой забывчивый»;

- «опять весь день что-то делал, а к важным задачам так и не приступил».

У современного человека всегда больше задач, чем он способен сделать. Из-за этого появляется постоянное чувство нехватки времени. Многие испытывают дискомфорт и тревогу по этому поводу, появляется ощущение, что ты что-то забыл и упустил. Даже после целого дня, когда крутился как белка в колесе, чувствуешь, что так и не сделал ничего по-настоящему важного, остаешься не удовлетворенным собой. Картина очень распространенная.

Это естественно, ведь биологически современный человек почти не отличается от людей, живших тысячи лет назад, когда жизнь была каждый день такой же, как вчера, а новой информации он получал мало. Все помещалось в голове, никто ничего не забывал. Сейчас объем данных такой, что мозг постоянно что-то упускает, осознает это и начинает тревожиться. Это добавляет стресса, которого и так хватает с избытком.

Решение проблемы я начал искать в книгах. Прочитал «Тайм-драйв» Глеба Архангельского и «Тайм-менеджмент» Брайана Трейси, но они не зацепили. В них приводились инструменты, которые обеспечивали человека мотивацией, а мне нужна была помощь в структурировании задач и дел.

Я стал искать дальше и наткнулся на книгу Дэвида Аллена «Как привести дела в порядок». Был удивлен, насколько точно она описывала мое тогдашнее состояние рассеянности и тревоги от переполнения рабочими задачами. Также она предлагала четкий пошаговый инструмент, как со всем этим справиться, — метод Getting Things Done, GTD. Пару лет назад я подробно изучил его, внедрил в свою жизнь, упростил и адаптировал под приложения в смартфоне.

Результаты отличные. Про рассеянность и тревогу я забыл и всегда уверен, что все контролирую.

Как организовать дела по методу Дэвида Аллена

Составить списки задач. Главный секрет в том, чтобы выписать все без исключения свои дела. Это позволит положиться на список и освободит мозг для творчества и генерации идей. Еще раз подчеркну: записывать все — это принципиально. Иначе вы не будете доверять списку дел и перестанете его вести через некоторое время.

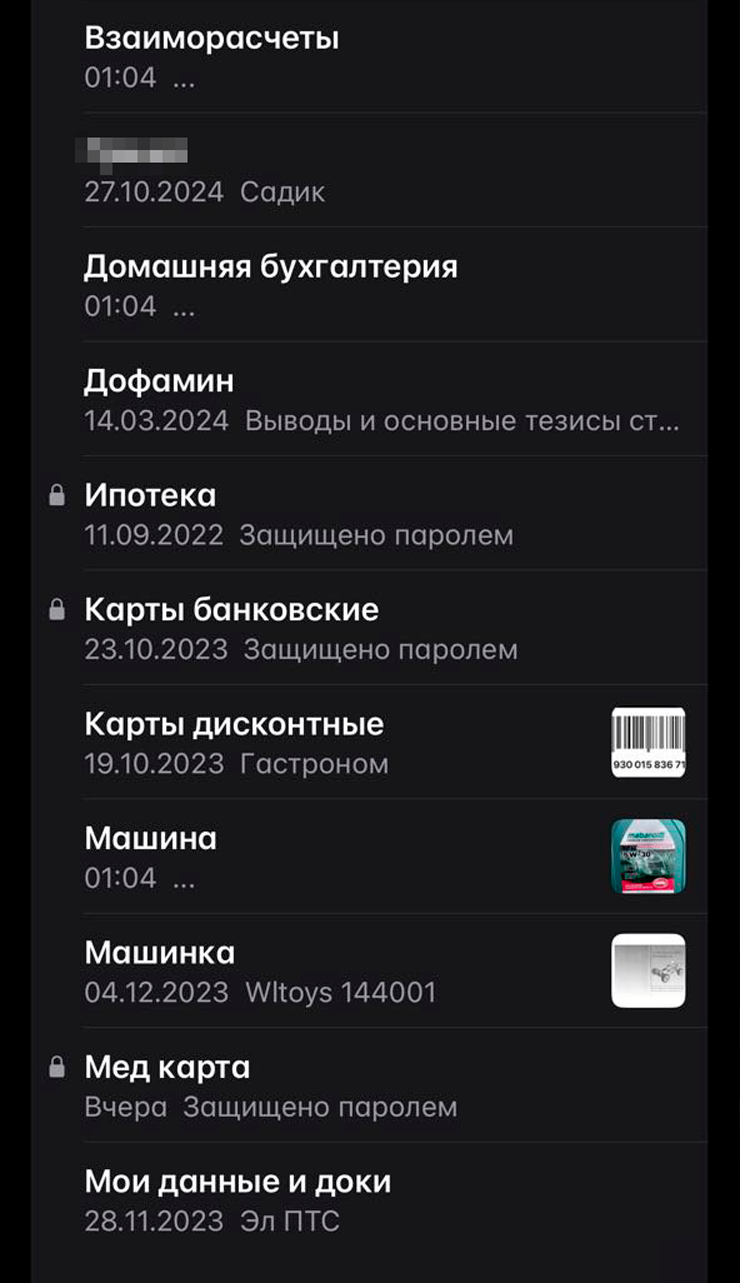

Недостаточно просто записывать все дела в один список, так как задачи бывают разные: большие и маленькие, простые и состоящие из нескольких, со сроком и без, важные и те, что можно отложить. А еще есть книги или статьи, которые нужно прочитать, и мысли, которые нужно оформить с помощью заметок.

Я использую Айфон и фиксирую все в трех стандартных приложениях:

- для задач — «Напоминания»;

- для заметок — «Заметки»;

- для документов — «Яндекс Диск».

На Android есть аналогичные приложения.

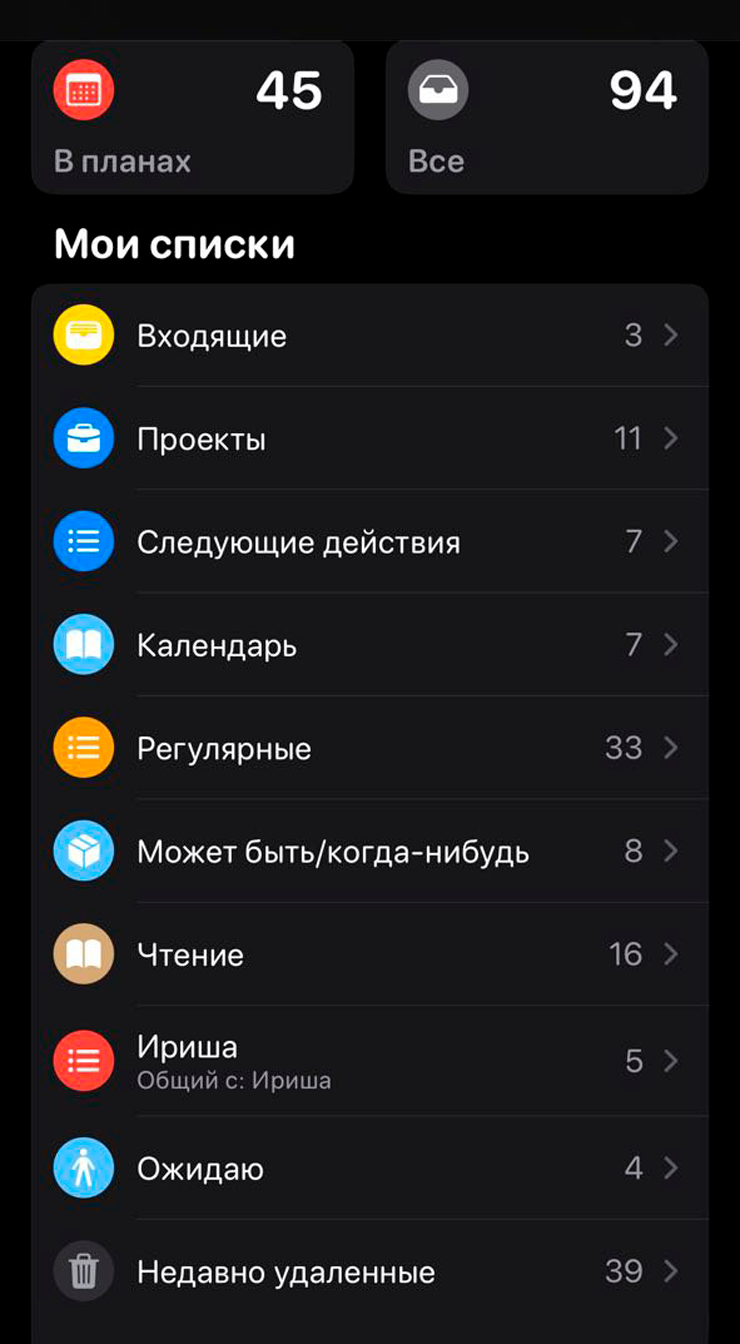

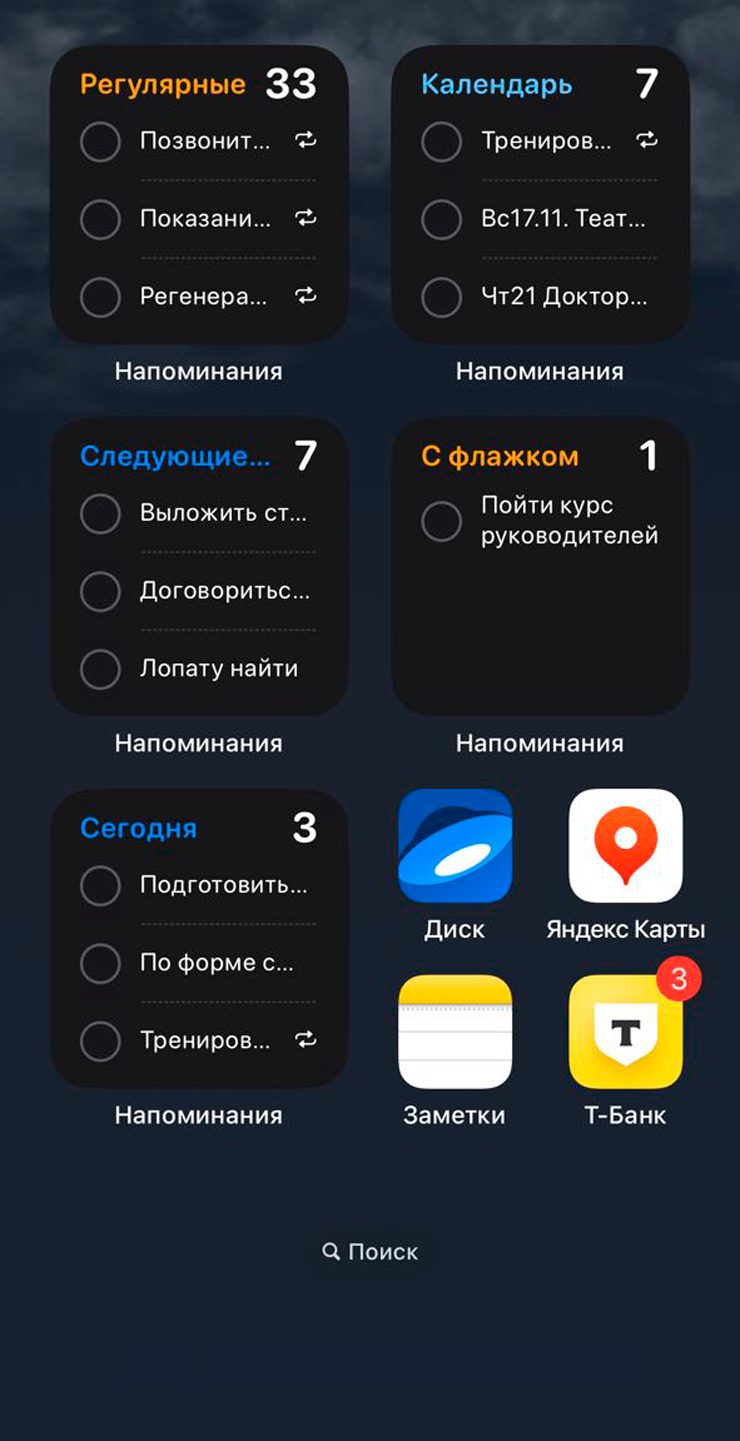

Все свои задачи распределяю по восьми спискам. Во «Входящие» заношу задачу, когда она возникает. Это позволяет разгрузить голову и спокойно заниматься текущими делами. Позже, когда появляется время, переношу задачу в подходящий список. Если ее можно выполнить за пять минут, занимаюсь этим сразу же.

В папку «Проекты» попадают задачи, которые невозможно сделать за раз, их нужно разбивать на несколько подзадач. Их, в свою очередь, можно хранить в карточке проекта в виде чек-листа.

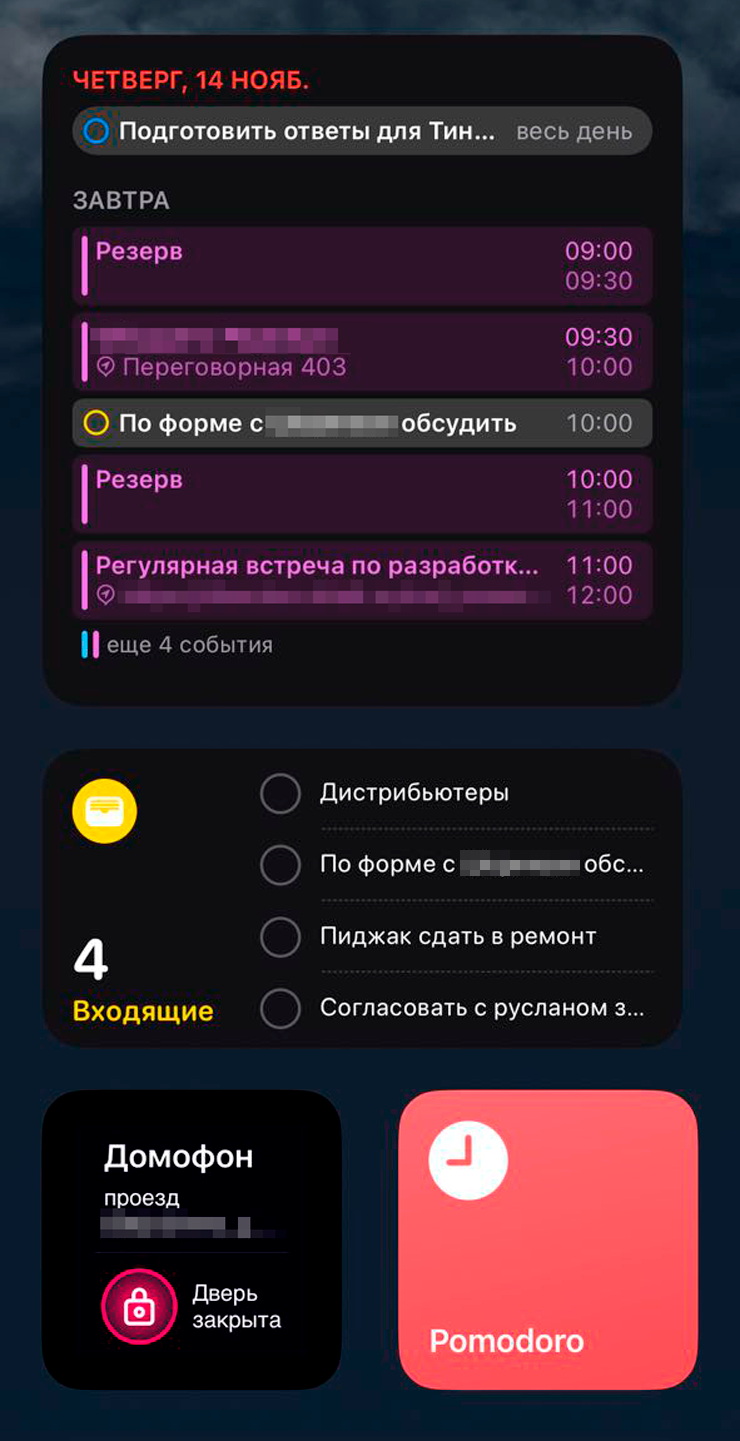

В «Календарь» записываю задачи с четкой датой выполнения, которые не повторяются. Если даты нет, в этот список задача не заносится.

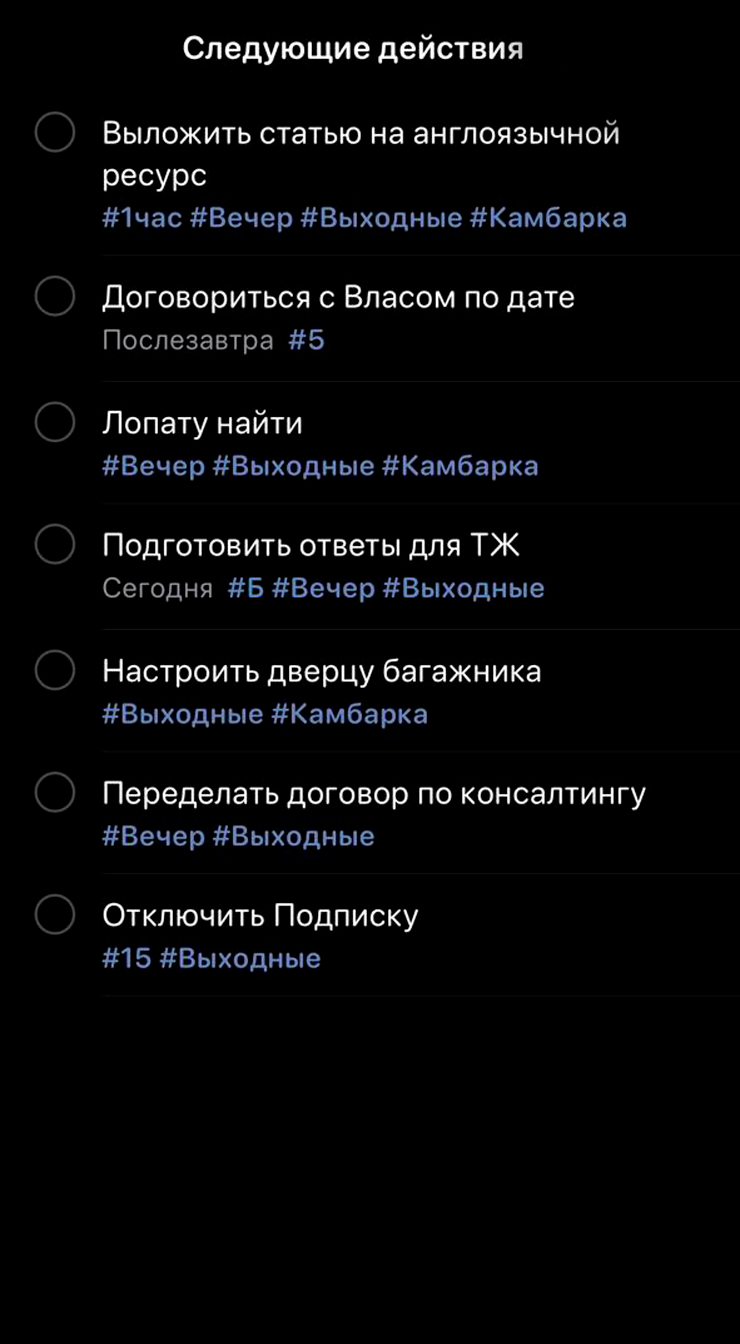

В папку «Следующие действия» попадают простые, несоставные задачи, у которых нет четкого срока. На практике таких больше всего. На них тоже можно выставить срок, чтобы в определенное время выскочило уведомление.

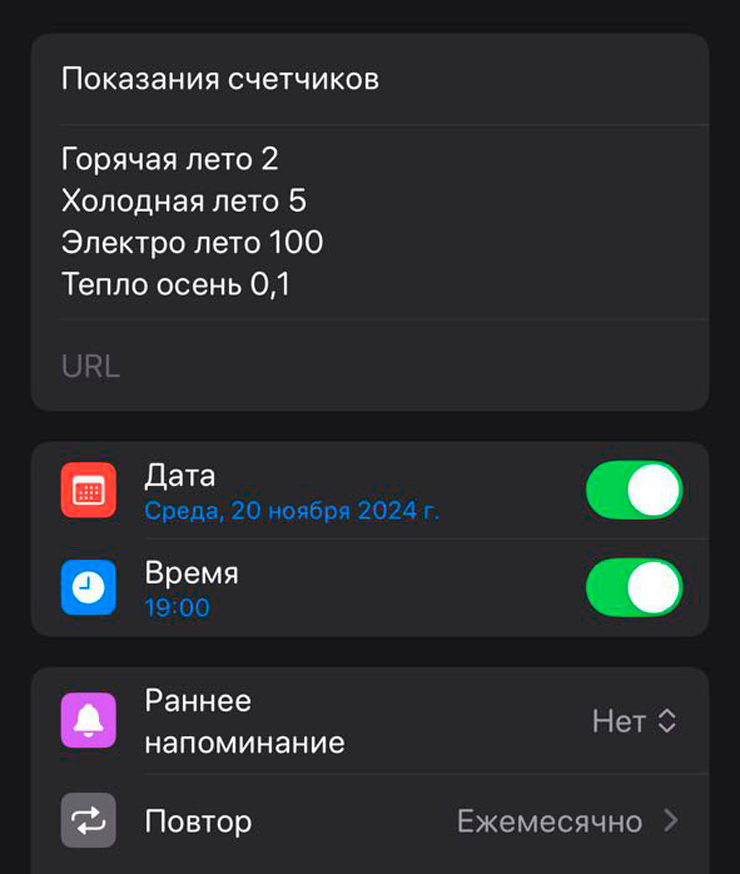

«Регулярные» задачи напоминают календарные, но они периодически повторяются: это могут быть дни рождения близких, чекап здоровья, платеж по ипотеке и подобные. На них обязательно нужно поставить срок и периодичность повторения. В «Ожидаю» вносятся задачи, выполнение которых вы кому-то делегировали.

«Чтение» — сюда заносите все, что реально планируете прочитать в ближайшее время. Для отложенных задач есть список «Когда-нибудь».

В приложении «Напоминания» есть еще функция «Флажок». Я ее использую, чтобы пометить стратегические задачи, которые двигают меня к целям. Тогда они дублируются в отдельном списке и всегда на виду. Флажок — особенно важный тег, я ставлю его не более чем на три задачи, чтобы не потерять фокус.

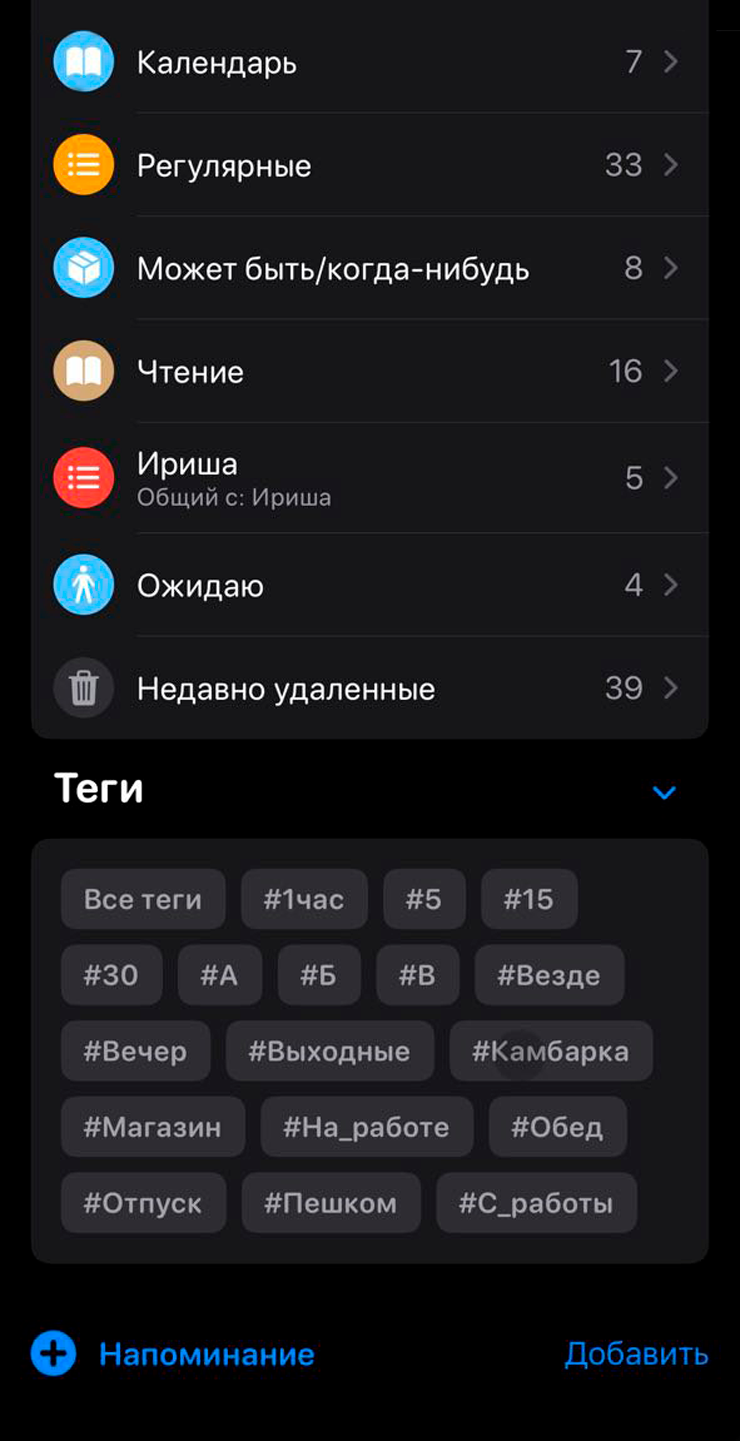

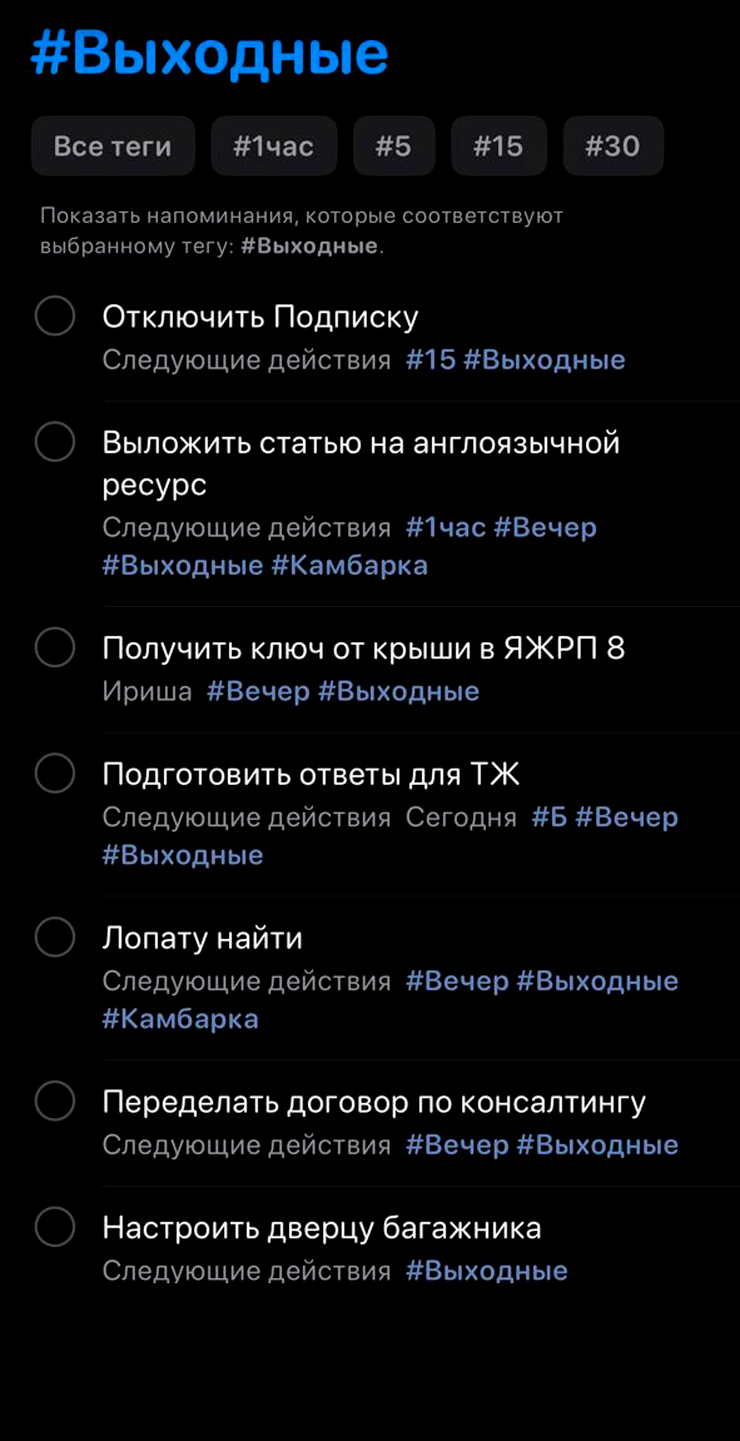

Проставьте задачам теги. Тематические теги нужны для быстрого поиска, еще с ними удобно расставлять приоритеты:

- А — очень важно, сделать в первую очередь;

- Б — неплохо бы сделать, но если нет, ничего страшного;

- В — можно не делать, ни на что не влияет.

С помощью тегов можно наметить удобное время для выполнения задач, например утро, обед, выходные. У меня всего 17 тегов. Не разводите их слишком много. Если замечаете, что не пользуетесь тегом, удаляйте его.

Держите задачи на виду. Чтобы задачи всегда были перед глазами, я добавил списки на рабочий стол в виде виджетов — «Заметки» и «Документы» в правом нижнем углу. Список входящих на левой панели виджетов, чтобы он мелькал перед глазами, когда проверяю погоду.

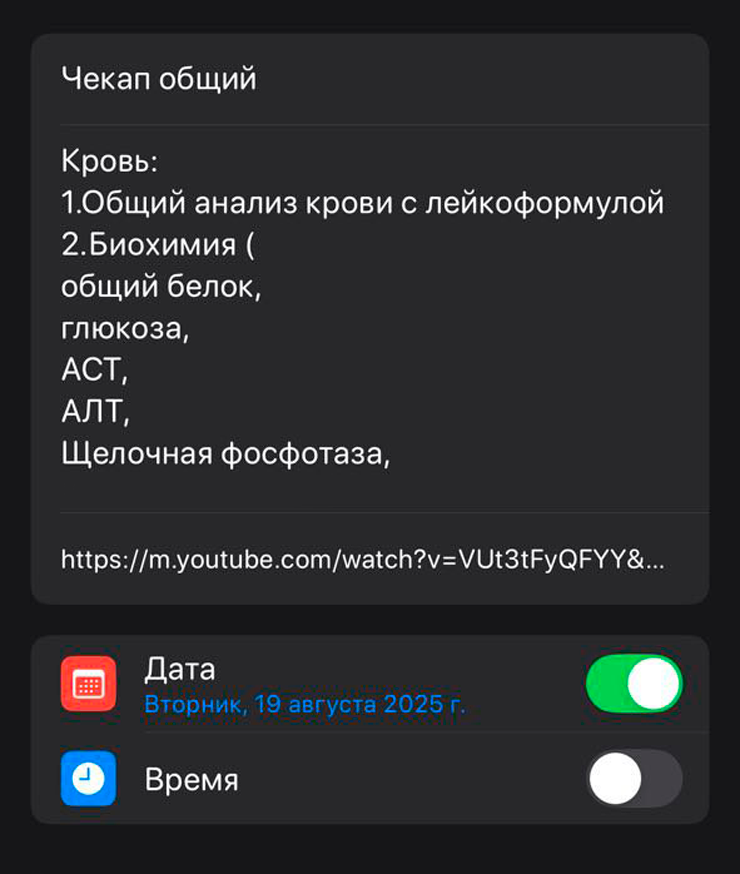

Храните важную информацию прямо в задаче:

- ссылку на место встречи в «Яндекс Картах»;

- фотографии или скриншоты;

- текстовую заметку.

Например, в задаче «Чекап» у меня перечислены все анализы, которые нужно сдавать, и вложена ссылка на полезный ролик на «Ютубе» на эту тему.

Обязательно ведите заметки, это экономит ваше время на поиск информации. Их можно не структурировать, если их у вас не больше 50. А если больше — почистите список, все равно вы ими не пользуетесь. Совет: если нужно зафиксировать информацию, связанную с задачей, и ее немного, можно записать ее прямо в задаче, там есть для этого место. Это удобнее, чем отдельная заметка. Так и заметок меньше будет.

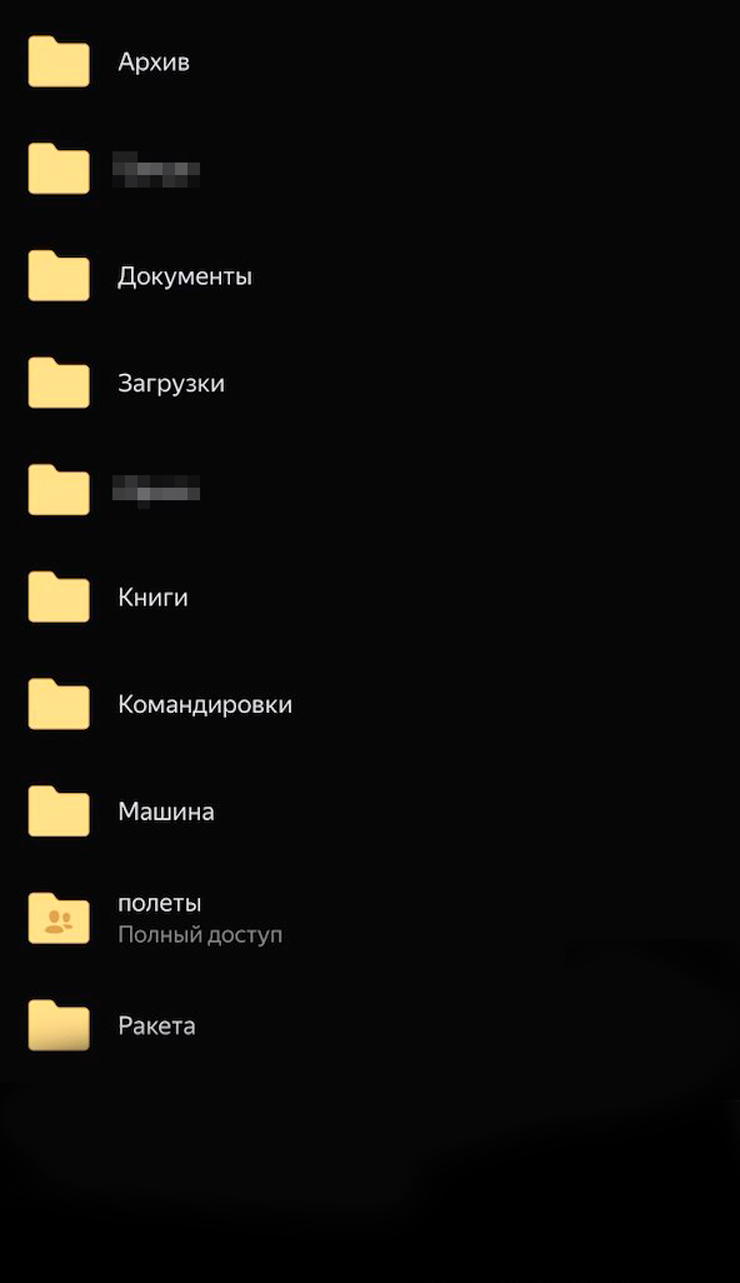

Храните документы в отдельных папках. Обычно их копится много: ИНН, полис ОСАГО, скан паспорта, свидетельство о рождении ребенка, текст искового заявления в суд и другие. Как правило, это фотографии и сканы. Их нужно хранить так, чтобы быстро найти любой документ, когда он нужен. Примеры папок для документов:

- машина;

- квартира;

- мои документы;

- документы жены;

- документы по клиенту на работе.

Заметки и документы следует раз в неделю актуализировать, как и списки задач. Главная цель — удалить все, что потеряло актуальность.

Ежедневно разбирайте задачи. Все, о чем я рассказал выше, не будет работать, если вы не будете актуализировать систему. На это нужно совсем немного времени, и вот как это делается:

- Каждый день разбирайте список входящих и раскладывайте задачи по соответствующим спискам.

- Раз в неделю делайте общий обзор системы, пройдитесь по всем задачам, удалите неактуальные, проверьте в «Календаре» и «Регулярных», от кого и что ожидаете. Если что-то выполнили, отметьте это.

- Удалите задачи, до которых вы не доберетесь или которые должны выполнить другие люди. Избавьтесь от заметок, к которым вы не обращаетесь, и от неактуальных документов.

Это очищает место для более важных дел. Нужно чем-то жертвовать — все не переделать.

Дайте себе привыкнуть к новой системе. Примерно за неделю вы занесете все задачи, которые были в голове, в цельную систему. Будет примерно от 100 до 300 записей. Дальше важно продолжать их актуализировать, чтобы доверять системе, и все новые задачи сразу заносить в нее. Вы буквально увидите, как структурированы все ваши дела. А мозг перенаправит ресурсы на творчество и стратегию.

Важно перетерпеть переходный период. Поначалу может казаться, что на это уходит слишком много времени. Но в дальнейшем вы будете тратить 5—10 минут в день, зато ваша эффективность вырастет радикально.

Итоги и результаты

Раньше я не видел полного объема своих задач и не понимал, чем сейчас заниматься и не забыл ли я о чем-то важном. Метод GTD полностью решил эту проблему: я взял под контроль все дела, расставил приоритеты, избавился от ненужного и стал намного лучше понимать себя.

Теперь четко знаю, что меня ждет и в какой день, все записано, в делах порядок и даже память улучшилась. Пожалуй, главное, что метод Дэвида Аллена мне дал, — возможность подняться над рутиной и задуматься о том, что для меня действительно важно, чего я хочу от жизни.

GTD изменил мою жизнь, поэтому я так хотел поделиться этим инструментом. Книга Аллена объемная, и осилить ее сможет не каждый. Но оно того стоит. Я долго практиковал и упрощал метод — описываю уже стабильную рабочую модель. Берите на вооружение и адаптируйте под себя. Надеюсь, мой опыт поможет вам разгрузить голову и сосредоточиться на самом важном.