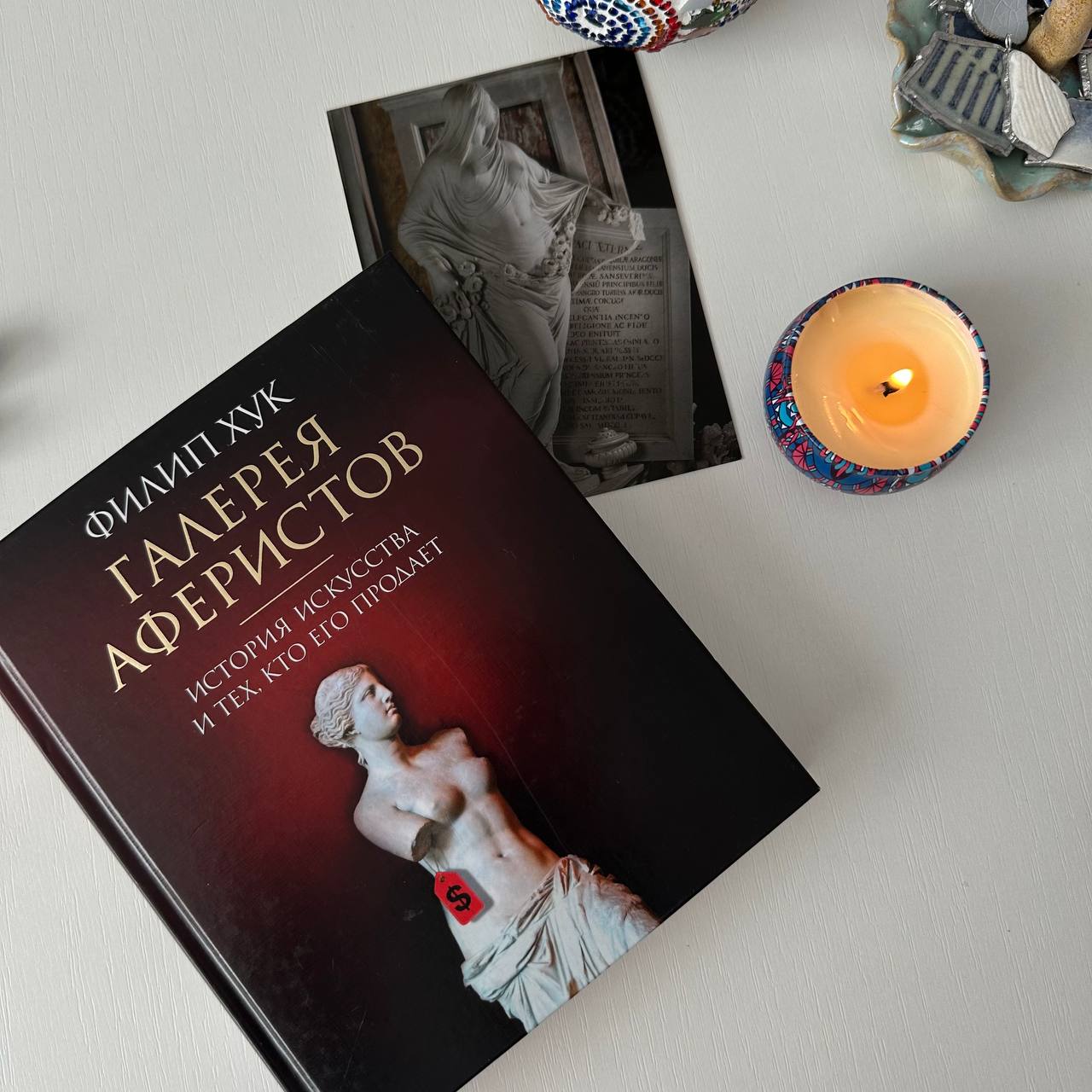

Я прочла книгу Филипа Кука «Галерея аферистов. История искусства и тех, кто его продает»

Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография

Често, я думала, что эта книга о мошенниках, проворачивающих аферы с произведениями искусства. Но оказалось, она об арт-дилерах, и о том, как раньше продавали искусство. Эта книга описывает коммерсческую сторону истории искусства.

Книга охватывает период от Ренессанса, когда искусство считалось предметом роскоши, до современности, выделяя самых влиятельных торговцев, изменивших арт-мир. Стиль повествования автора — отдельный вид искусства. Он использует британский юмор, чтобы сгладить острые углы. Сначала я смеялась, а потом вслух произносила: «Какой ужас».

Если вы считаете, что торговцев искусством только сейчас волнуют деньги, то это книга точно для вас.

Отправной точкой формирования современного арт-дилерства стал Ренессанс, когда искусство начали воспринимать как творение свободных художников. Труды Джорджо Вазари и других искусствоведов превратили картины в "крупную дичь", за которой охотились богачи (метафора автора). С этого момента началась погоня за прибылью не всегда честными методами.

Художники в основном сами не продавали (ну а если кто-то и найдется такой самоотверженный, то приходил арт-диллер и нашептывал, что ему удасться это лучше).

Торговцы (арт-диллеры) искали себе «правильных» художников, которых прятали под свое крыло, а затем искали наилучших покупателей, с которых можно было содрать приличную сумму денег. И естественно, лучше было бы, если художники писали то, что угодно обществу (чтобы легче было продать). Так, в Нидерландах XVII века художников заставляли писать пейзажи и другие популярные сюжеты. Поль Розенберг, заключив контракт с Пикассо, требовал от него пейзажи вместо кубистических работ.

Главное правило, проходящее через всю книгу: продавец (художник) не должен знать, сколько платит покупатель, а покупатель — цену, которую заплатил дилер. Иначе арт-дилеру пришлось бы объяснять, почему он так много зарабатывает.

Арт-дилеры стремились к монополии на продажу, заключая эксклюзивные контракты с художниками (Матисс, Пикассо и другие). Воллар, например, обладал монополией на продажу работ Сезанна, как в свое время Хендрик ван Эйленбург на картины Рембрандта.

Торговцы искусством прибегали к разным способом продажи и повышением стоимости тех объектов, которые хотели сбыть. Еще в 17 веке Бьюкен придумал показывать гравюры с копией картин, чтобы подогревать аппетит потенциальных покупателей. Дюран-Рюэль, сконцентрировавшийся на продаже современного искусства (т.е импрессионистов), придумал персональные выставки (выставки одного художника). Важной схемой в продажи стали арт-критики/искусствоведы, восхваляющие того или иного художника. Публикации в прессе тоже стало играть огромную роль.

Арт-дилеры анализировали интересы богатых слоев населения и находили способы заполучить то, что принесет прибыль. Хотя, судя по описаниям, кажется, что торговцев со времен Ренессанса волновали только деньги, некоторые из них поддерживали художников и повлияли на мир искусства. Они устраивали выставки по всему миру и распространяли картины, вдохновляя других. Они — важная часть истории искусства, которую стоит знать для полноты картины.

Книга, однозначно, попадает в мой список рекомендаций.