Выпускник коррекционной школы: а что нас ждет дальше?

Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография

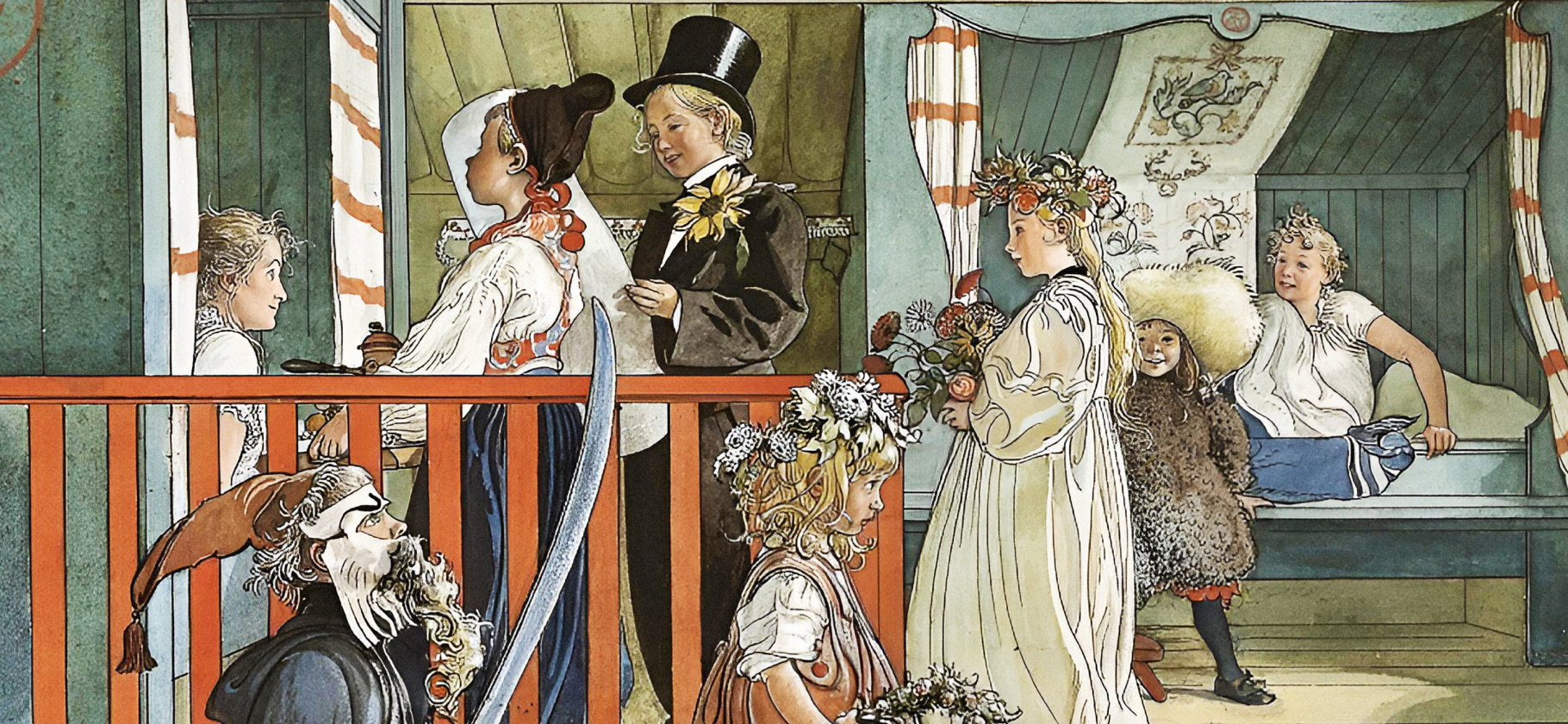

Совсем скоро начнётся сентябрь, а вместе с ним и день знаний. Кто-то этот праздник любит, кто-то терпеть не может, а кто-то с придыханием вспоминает свои школьные годы.

О Сообщнике Про

Клинический психолог, учитель-дефектолог. Веду частную практику, а также оказываю помощь семьям с особыми детьми на базе реабилитационного центра для людей с инвалидностью.

Этот, в первую очередь для тех, кто выпускается из школы, и для тех, кто только первый раз совершит свой шаг в страну знаний.

Но, имея обширный опыт работы в коррекционной школе, этот праздник у меня ассоциируется с простым вопросом "А что же дальше?".

Так как я учитель начальных классов, то за старшеклассниками коррекционной школы я могла только наблюдать: как их шаловливых пятиклашек получаются настоящие богатыри, которые, к сожалению, не всегда выбирают честный и "правильный путь".

В этом году у моего знакомого педагога девятиклассник не сдал выпускной экзамен: сначала просто не пришёл, а когда уже пришёл сдавать под камерами, очевидно: не сдал…Его ждёт ещё одна пересдача, но вероятность того, что всё лето он готовился — очень мала. И что же получается? 9 лет в школе — а выпуск со справкой (ну, а по коррекционной программе для детей с задержкой психического развития все 10, так как первый класс дублируется).

В конечном итоге, меня всегда волновал вопрос: и что же будут дальше делать наши выпускники? Конкурс аттестатов пройдут далеко не все: академическая успеваемость у них не всегда идеальная, а чаще всего далеко не идеальная; академических заслуг тоже мало, хотя, есть и исключения.

И по ощущениям, чаще всего дети просто идут работать на любую возможную (обычно физически тяжелую работу). Конечно, мы рассматриваем еще не такой плохой вариант развития событий.

Так как наши ученики, к сожалению, очень подвержены влиянию плохих компаний, и случается так, что до работы они даже не доходят.

И вот, эти оберегаемые дети выходят за двери школы (где к ним относятся, как правило, очень лояльно), в мир, где такой лояльности уже не будет. Среднее профессиональное образование — не обязательное, поэтому, им придётся уже самим прикладывать усилия для того, чтобы оставаться на плаву, и чтобы их не отчислили.

Так в чём же кроется трагизм ситуации, и возможно ли его избежать?

Во-первых, нет какой-то преемственности. Конечно, классно, что в Москве она начинает появляться в виде взаимодействия с колледжами, но в регионах не всё так радужно: оператор ЭВМ или повар? Как правило дети не хотят ни того, ни другого. Сейчас среднее специальное образование уже как-то не так сильно стигматизировано (и слово "шарага" употребляется всё реже и реже), но и не придумалось и не осуществилось пока что таких программ передачи ребёнка из надежных рук в другие надежные руки, чтобы уберечь его от похода по шаткой дорожке.

Во-вторых, как не печально мне это признавать — некоторые педагоги "старой закалки" просто не могут смириться с тем, что меняются времена — меняются и дети. Я всегда с любовью и трепетом отношусь к своим коллегам, но стоит заметить, что не ждёшь уже от детей какого-то беспрекословного повиновения авторитета взрослому. Да, это умилительно, когда они начинают рассказывать про свои права (забывая об обязанностях), и здесь встает вопрос: с одной стороны, очень здорово, что дети теперь знают свои права, с другой стороны, могут ли они в полной мере ими оперировать?

Конечно, многие педагоги заинтересованы в нахождении контакта с детьми. Но часть, так или иначе, забывает, что вот этот 16-ти летний дядя с усами — всё ещё ребенок, который после уроков бежит в компьютерный клуб, чтобы поиграть со своими друзьями.

В-третьих, новые веяния в воспитании: да, родители стали мягче, они стали чаще вставать на сторону детей, но иногда это граничит с безумием (особенно в сфере коррекции, где дети могут иметь поведенческие проблемы). А факт того, что педагог всегда будет в уязвимом положении перед родителем только поощряет распущенность и некоторую вседозволенность со стороны ребёнка и со стороны родителя. Бывает и наоборот, родитель слишком "уверен" в разумности подростка и пускает всё на самотёк. "Он же взрослый, должен уже понимать!", — нет, к сожалению, не взрослый, и не понимает.

Каждый год я надеюсь, что девятиклашки найдут свой путь, смогут адаптироваться и социализироваться в обществе, построить семью, да и в целом заниматься тем, чем они хотят. Но, вместе с этим, когда подбирается первое сентября, я всегда задаю себе вопрос: "А что же дальше…?".