Музей русского импрессионизма, впервые объединившись с ГМИИ им. А. С. Пушкина, представил масштабную выставку, посвященную фовизму и его влиянию на отечественное искусство.

В экспозиции «Русских диких» свыше сотни работ отечественных и европейских художников начала 20 века: от Матисса и Дерена до Шагала и Гончаровой. Объединить их помогли три десятка музеев со всей страны, включая Пушкинский, Третьяковку и Эрмитаж, — всего 51 собрание. На примерах этих работ можно проследить, как зарождался отечественный авангард и какое влияние на него оказали французские фовисты.

Расскажу, почему на эту выставку нужно пойти и на какие работы обратить внимание в первую очередь.

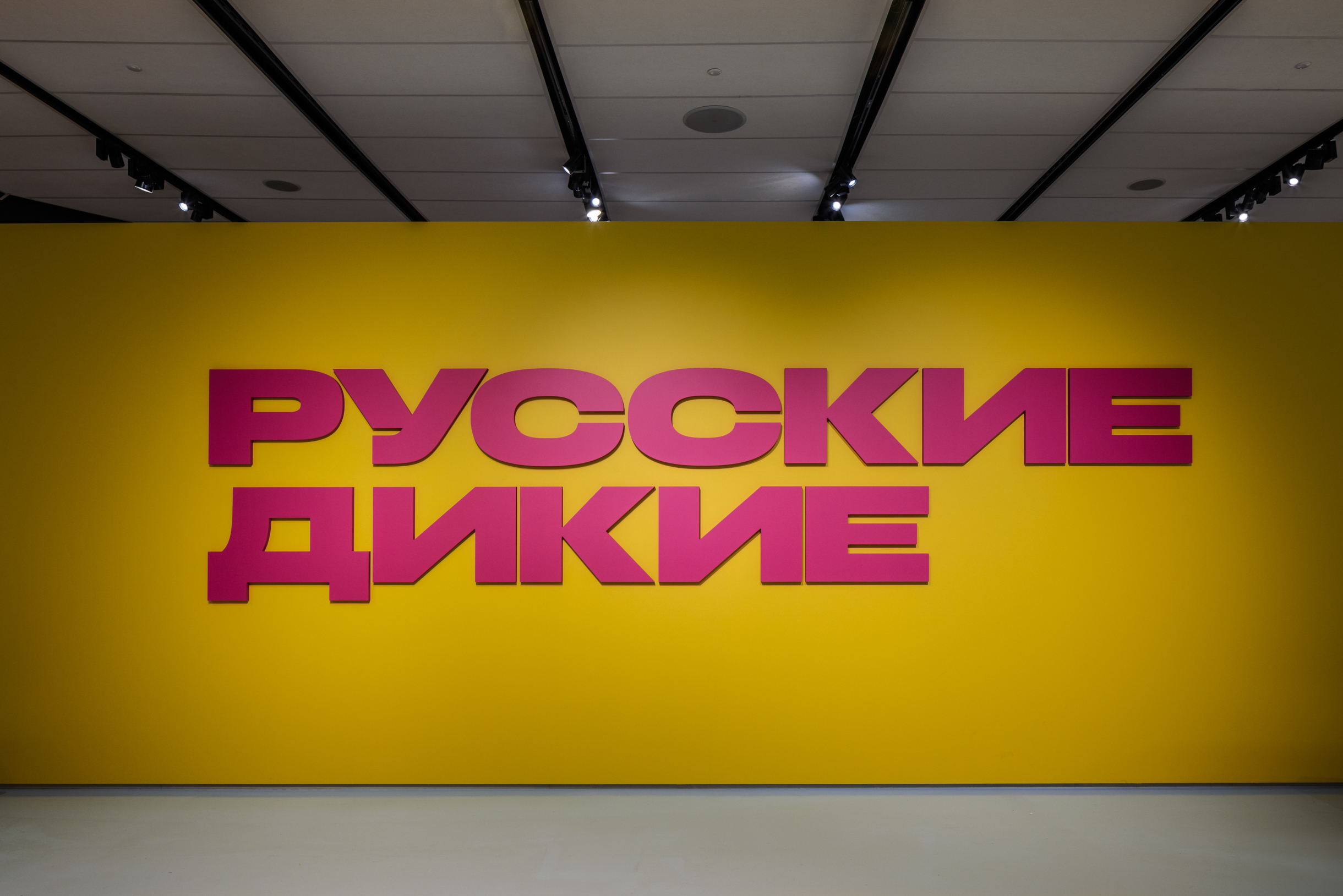

Русские дикие

Кому понравится: тем, кто не держится за классические каноны

Адрес: Ленинградский проспект, 15, стр. 11

Даты проведения: до 28 сентября

Часы работы: 11:00—20:00 — с пятницы по вторник, 12:00—21:00 — среда и четверг

Цена билета: 650 ₽

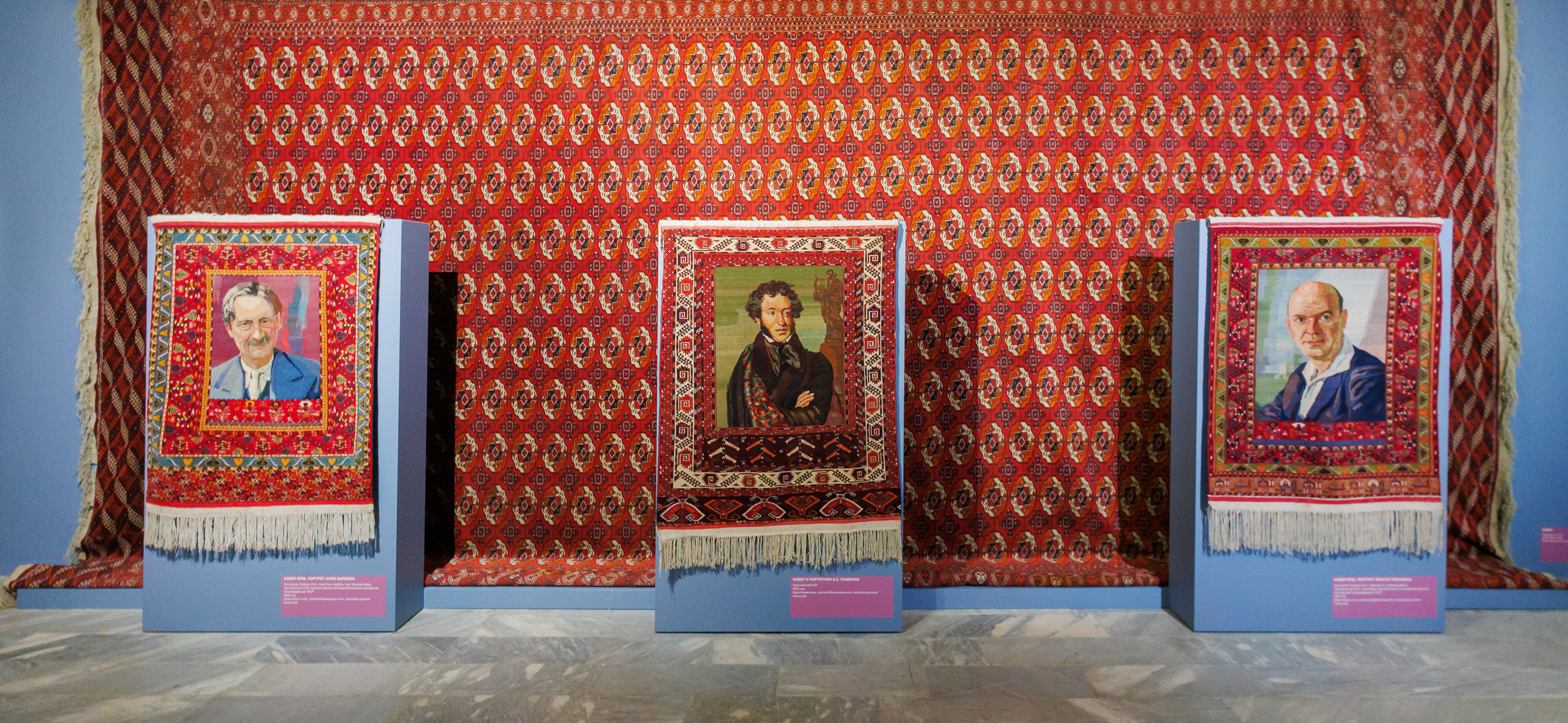

Увидеть «клетку для диких»

В 1905 году арт-критик Луи Воксель так возмутился участниками одного из залов парижского Осеннего салона, которые контрастировали с представленными там же скульптурами Альбера Марке в духе эпохи Возрождения, что воскликнул: «Донателло среди диких зверей» («Donatello chez les fauves»). С тех пор определение «дикие» (по-французски fauves — фовизм) навсегда закрепилось за этими художниками и их дерзким стилем.

В начале 20 века арт-критика грозилась запереть их в клетку — за яркие краски, которые «буквально взрывались светом», грубые формы и наплевательское отношение к законам перспективы.

В Музее импрессионизма вспомнили об этой метафоре и отправили за решетку картины четырех французов, шокировавших публику в начале прошлого века: Анри Матисса, Луи Вальта, Анри Ле Фоконье и Андре Дерена. Для отсылки к образу клетки в музее соорудили специальные прутья желтого цвета.

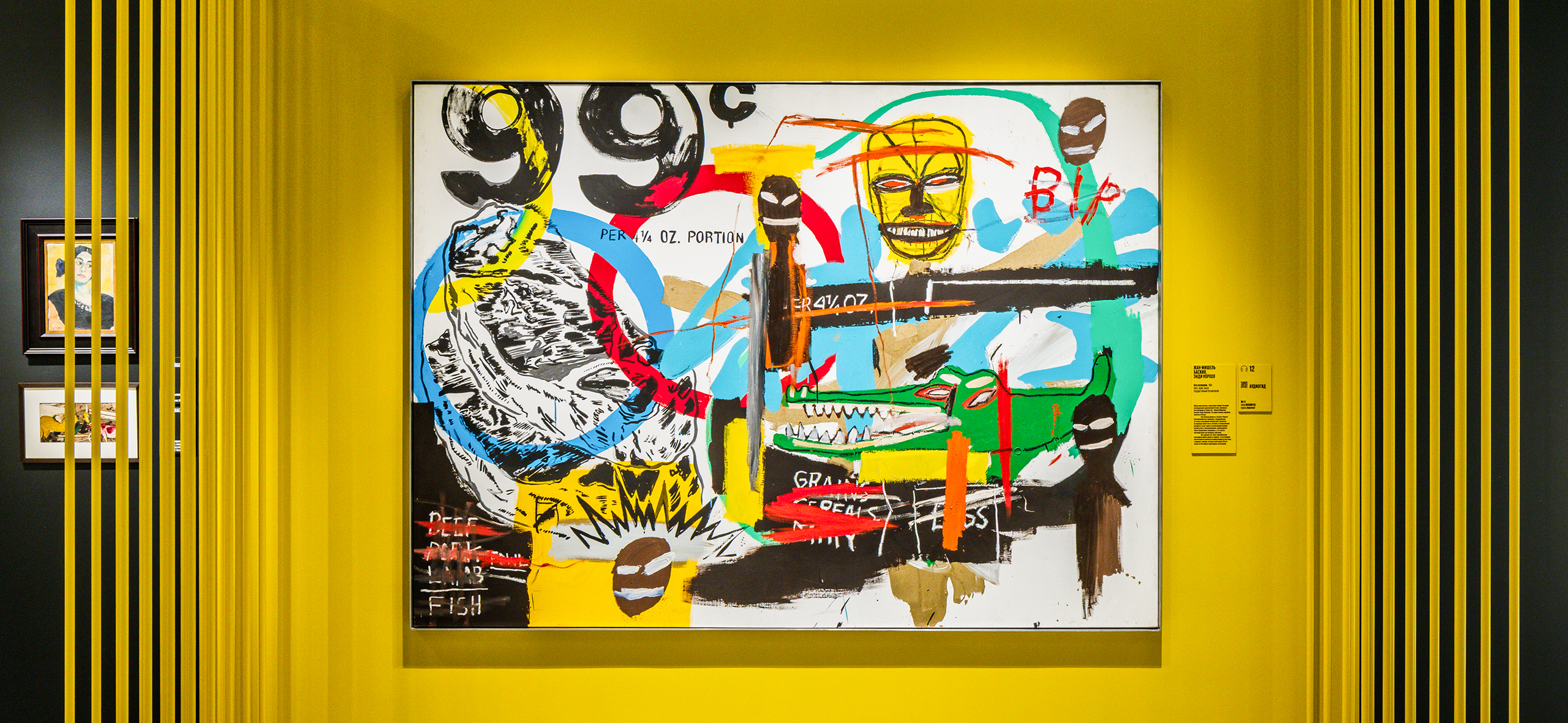

Удивиться работе Баския и Уорхола

Открывает экспозицию холст «Без названия» — совместная работа Жан-Мишеля Баския и Энди Уорхола. Это единственный холст Баския и единственный пример его совместной с Уорхолом коллаборации в России — на выставку он приехал из Русского музея.

Дело кисти Уорхола — левая сторона картины, Баския расписал ее поверх. Работа датирована 1984 годом и, казалось бы, никак не вписывается во временные рамки экспозиции, зато подходит ей концептуально. Это кураторский прием: попытка вызвать у посетителей «Диких русских» удивление, подобное тому, что испытывали зрители Осеннего салона от нового искусства 120 лет назад.

Взбодриться яркими красками

Фовисты делали ставку на интенсивный цвет. По их стопам пошли и «русские дикие». Художники привязали цвет к эмоциям, сделав живопись свободной и чувственной.

Так что «возмутительно яркая» палитра отличает всю выставку — то, что нужно этим пасмурным летом.

Посмотреть, как выглядела художественная свобода в начале 20 века

В начале 20 века искусство отбросило академические рамки и взяло курс на свободу и дерзкое новаторство. Художники перестали бояться кричаще-ярких цветов, грубости форм и упрощения рисунка. В это время с оглядкой на французских фовистов зародился русский авангард. Художники не просто писали картины, а бросали вызов традиционному взгляду на искусство, изобретая визуальные языки. Иконопись встречалась с футуризмом, а народное искусство — с европейским модернизмом.

Кураторы выставки — Илья Доронченков из Пушкинского и Вера Рябинина с Юлией Петровой из Музея русского импрессионизма — собрали самые «дикие» эксперименты живописи, распределив их по отделам: «Дикий импрессионизм», «Дикий символизм» и «Примитивизм».

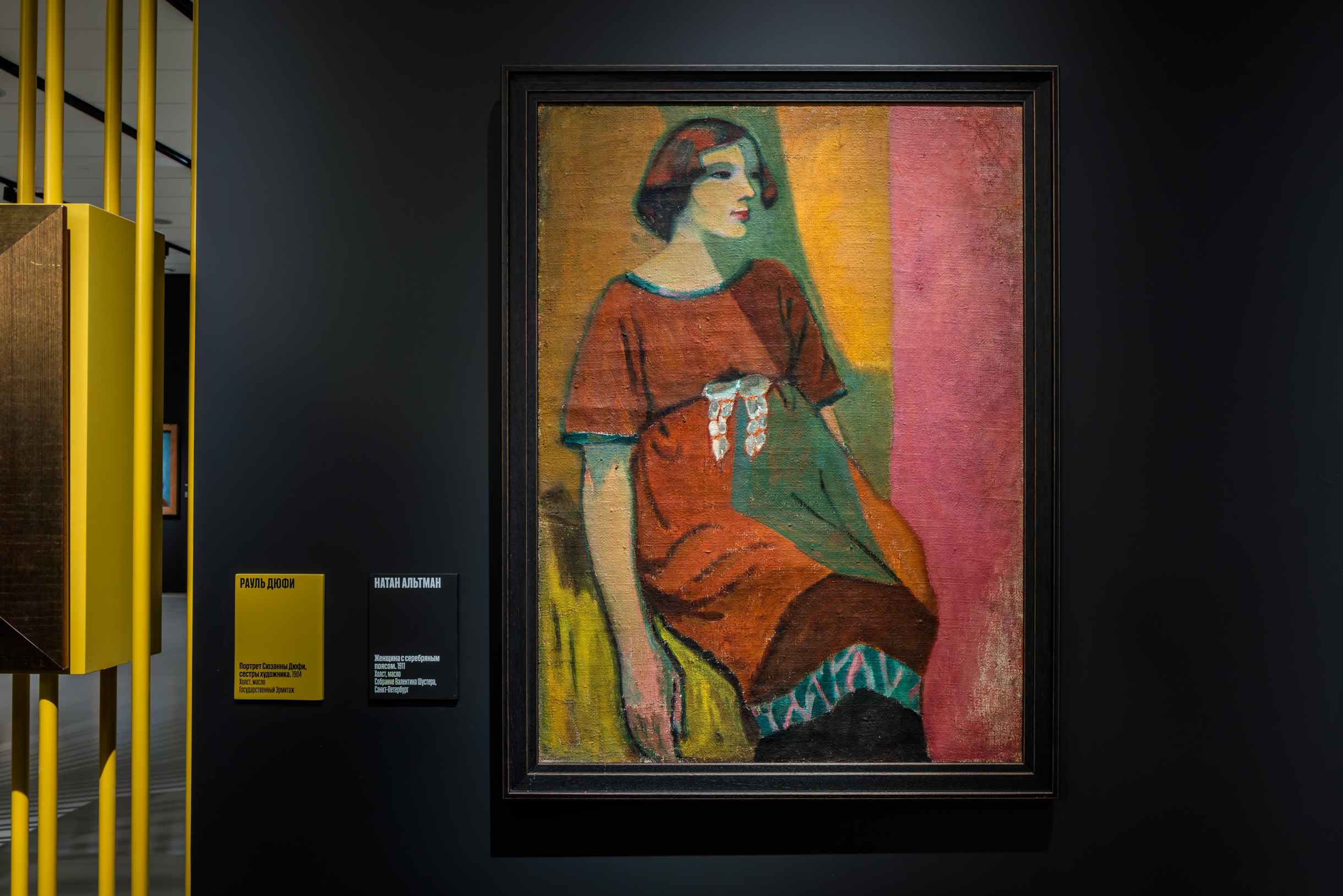

Увидите, как наши символисты, сезаннисты и неопримитивисты трактовали опыт немецких экспрессионистов и главное — французских фовистов. Среди наших революционеров от искусства — целое созвездие имен: Марк Шагал, Мартирос Сарьян, Павел Кузнецов, Давид Бурлюк, Николай Кульбин, Натан Альтман, Михаил Ларионов, Наталия Гончарова, Петр Кончаловский, Илья Машков и многие другие.

Оценить проект Matisse Remix

Как течение фовизм просуществовал недолго — с 1905 по 1908 год. Его художники не объединились в отдельную группу и не оставили после себя никакого манифеста или программы. Это были скорее приятели, которые по-новаторски смотрели на искусство. Одним из их главных представителей был автор «Красной студии» и «Танца» — художников даже называли группой Матисса. В его воображаемую мастерскую кураторы выставки и предлагают заглянуть на третьем этаже, где развернулся спецпроект Matisse Remix.

К диалогу о «диком» наследии французского мастера музей пригласил современных художников. В их работах можно увидеть прямые, но по-другому оформленные матиссовские цитаты: фирменные приемы, сюжеты и темы.

Все это — на примерах серии полотен, воссоздающих собственную мастерскую, с портретами, натюрмортами и пейзажами из окна от Варвары Выборновой, большими яркими триптихами и диптихами с монохромными фигурами а-ля Матисс от Игоря Скалецкого, керамических ваз от Кати Бочавар и Кирилла Манчунского, а также расписанных витражей от последнего, рисунки на желтых обоях которого — отсылка к узорчатым тканям, что Матисс покупал для своего ателье.

Какими были «Русские дикие»

Название выставки отсылает к статье одного из участников течения — Давида Бурлюка. В своем обзоре для «Синего всадника» он назвал русских дикими, которые «открыли новые принципы прекрасного», не боясь ярких красок и грубых форм. Среди перечисленных им художников — сплошь представители Музея импрессионизма: Михаил Ларионов, Наталия Гончарова, Илья Машков, Павел Кузнецов, Петр Кончаловский и другие.

Показываем на примерах восьми работ, какими разными были дикие русские.

Андре Дерен. Просушка парусов, 1905. Картина со скандального салона в Гран-Пале была написана летом того же 1905 года в Коллиуре — рыбацком городке у подножия Пиренеев. Там Дерен пару месяцев работал вместе с Матиссом. Многие искусствоведы сходятся в том, что эта поездка на юг Франции и положила начало зарождению фовизма: оба художника тогда по-новому взглянули на цвет и форму.

В «Просушке парусов» Андре Дерен использовал контрастные пятна ярких цветов, не закрашивая часть холста между ними. Эти просвечивающиеся фрагменты создавали эффект солнечного света. «Незавершенность» картины и простота композиции сделали ее похожей на детский рисунок, что подчеркнул в своем обзоре Луи Воксель: «Месье Дерен надумал распугать всех; он давно распугивает зрителей у Независимых.

Думаю, что он скорее плакатист, нежели живописец. Дерзкий характер его ядовитой живописи, немудреное противопоставление дополнительных цветов могут показаться упрямым ребячеством. Признаем, однако, что его „Лодки“ могут удачно украсить стены детской».

Спустя пару лет, в 1907 году, «Просушку парусов» приобрел коллекционер Иван Морозов — так полотно и оказалось в России.

Давид Бурлюк. Полдень на Днепре, 1910. Бурлюка называют отцом русского футуризма. Среди его других, не менее звучных регалий — «председатель земного шара» утопического общества поэта Велимира Хлебникова. На выставке Бурлюк представлен в разделе «Дикий импрессионизм».

Импрессионистская живопись привлекала художников своей свободой от повествования. Бурлюк умело сочетал ее принципы то с реализмом и модернизмом, обобщая формы и экспериментируя с цветом, то с футуризмом, делая ставку на фактуру краски. Он был автором знаменитой теории фактуры и считал важным подчеркивать неровности поверхностей, создавая новый визуальный эффект.

Картина «Полдень на Днепре» — знаковая работа для иллюстрации фирменного стиля Бурлюка. Он использовал в ней технику наложения сгустков краски, создавая рельеф, схожий со скульптурным. Впервые картину представили на открытии выставки «Бубновый валет» в 1910 году. Позже ее купил Михаил Ларионов.

Николай Кульбин. Красная карусель, 1916. Кульбин — феноменальная фигура в истории искусства, художник-самоучка с прошлым военного врача. Страстно увлекшись живописью после 40 лет, он с головой ушел в эксперименты, не стесняясь смешивать приемы импрессионизма с футуризмом и фовизмом. На выставке его работу отнесли в раздел «Дикий импрессионизм», но импрессионизм как таковой был для Кульбина синонимом любого проявления нового в живописи.

Кульбин культивировал современные течения, экспериментируя с интенсивностью цвета и ставя под сомнение законы композиции. Дилетант от искусства умудрился объединить вокруг себя силы молодого петербургского модернизма и организовать знаковую для российского авангарда художественно-психологическую группу «Треугольник».

Он вольнее других русских фовистов относился к изображению натуры. Это видно на примере его «Красной карусели», написанной в годы активного участия художника в жизни кабаре «Бродячая собака». В этой пестрой, буквально закручивающей зрителя в спиралевидном движении работе можно усмотреть отголоски как футуризма, так и матиссовской эстетики.

Мартирос Сарьян. Полевые цветы, 1916. Сарьян считал, что «в живописи важно все, но самое важное — цвет». Иллюстрацией к этим словам может стать картина «Полевые цветы», в которой нет рисунка как такового: контур задан именно цветом. Это абсолютно фовистская живопись, которую кураторы выставки поместили в раздел «Дикий символизм».

Его представителей объединяло обращение к примитиву, народной культуре и поиску гармонии с природой. Последнюю Сарьян искал в путешествиях. Так, в начале 1910-х он побывал в Константинополе, Египте и Персии, что не могло не отразиться на его работах — они стали особенно яркими.

Будущий член художественного объединения «Голубая роза» учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где познакомился с Кузьмой Петровым-Водкиным и Павлом Кузнецовым. В середине 1900-х он открыл для себя собрания Сергея Щукина и братьев Морозовых и особенно впечатлился картинами Гогена и Матисса. Все вместе это повлияло на стиль работ Мартироса Сарьяна — в них есть обобщенные формы и насыщенный колорит, местами тяготеющий к декоративной выразительности.

Наталия Гончарова. Женщина с ребенком (на фоне сосулек), 1906—1907. Амазонку авангарда, как ее наряду с Ольгой Розановой и Александрой Экстер называл поэт Бенедикт Лившиц, отнесли в раздел «Примитивизм». Вместе со своим супругом Михаилом Ларионовым Наталья Гончарова стояла у истоков неопримитивизма. Именно это направление было одним из центральных в ее художественных поисках.

Подобно Сезанну, Гогену и Матиссу, Гончарова не боялась экспериментов с цветом и формой, но все-таки держала фокус на синтезе современных приемов живописи с русским лубком. В ее работе «Женщина с ребенком» заметно влияние не только народного примитива, но и иконописи, что придает фигурам особую символичность.

Женщина с ребенком изображены статично — почти как Мадонна. Это отсылает зрителя к христианской традиции, но Гончарова заземляет образы — у нее они родные, крестьянские. Картина построена на упрощенных формах и контрастных цветах. Написана она короткими мазками, но, в отличие от импрессионистских, они у художницы плотные, как мозаика. На скрещивании элементов авангардных течений с народными традициями и строился стиль художников-неопримитивистов.

Петр Кончаловский. Наташа на стуле (портрет дочери художника), 1910. Важную роль в разделе «Дикий сезаннизм» занимает Петр Кончаловский — старший представитель самого крупного общества авангардистов начала 20 века «Бубновый валет».

В поисках своего стиля Кончаловский прошел путь от подражания импрессионизму Серова и Коровина до собственной интерпретации идей Сезанна. Художник виртуозно сочетал приемы Матисса с русским примитивизмом, создавая уникальную живопись — выразительную, опирающуюся на национальную традицию.

Аристарх Лентулов писал о нем: «Кончаловский не питал склонности к аналитике и экспериментам. Он был влюблен в цвет, как он есть в натуре, он его видел и воспринимал с физиологической чувствительностью, и цвет ему казался всегда корпусным, без валеров, без дополнительных оттенков. Он не понимал явления и не знал, что такое объективный мир. Он воспринимал его по-своему, субъективно».

По-своему Кончаловский писал и детей. Например, в картине, выведенной Музеем импрессионизма на афишу, он изобразил дочь Наталью — будущую писательницу, поэтессу и переводчицу. Этот яркий гротескный портрет далеко не похож на открыточный — скорее отсылает к характерному для русского примитива карнавальному началу.

Илья Машков. Натурщица на красном фоне, начало 1910-х годов. Подружить европейскую живопись с русским примитивом в своих картинах пытался и приятель Кончаловского — Илья Машков. Пока большинство его работ висят в Третьяковке, где проходит большая выставка художника, из Хабаровска в Музей импрессионизма приехала его «Натурщица».

Машков учился у Серова и Коровина в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Сначала художник старательно пытался следовать по стопам Серова, работая в его фирменной «трехцветке» из белого, черного и охристого. Все изменилось в 1908 году, когда Машков съездил в Европу и впечатлился там художниками-модернистами.

Вернувшись в мастерскую Серова, он начал писать своих обнаженных натурщиц провокационно красной, синей и зеленой краской, будто бы намеренно утрируя принципы фовизма. Серов окрестил Машкова нашим Матиссом, но экспериментов ученика не одобрил.

Спустя пару лет Машкова исключили из училища. По его версии — за новаторскую живопись, по официальной — за неуплату. Что, впрочем, не помешало ему вписать свое имя в историю русского авангарда, а позже — и соцреализма: Машков как никто другой чувствовал время и подстраивался под новые реалии.

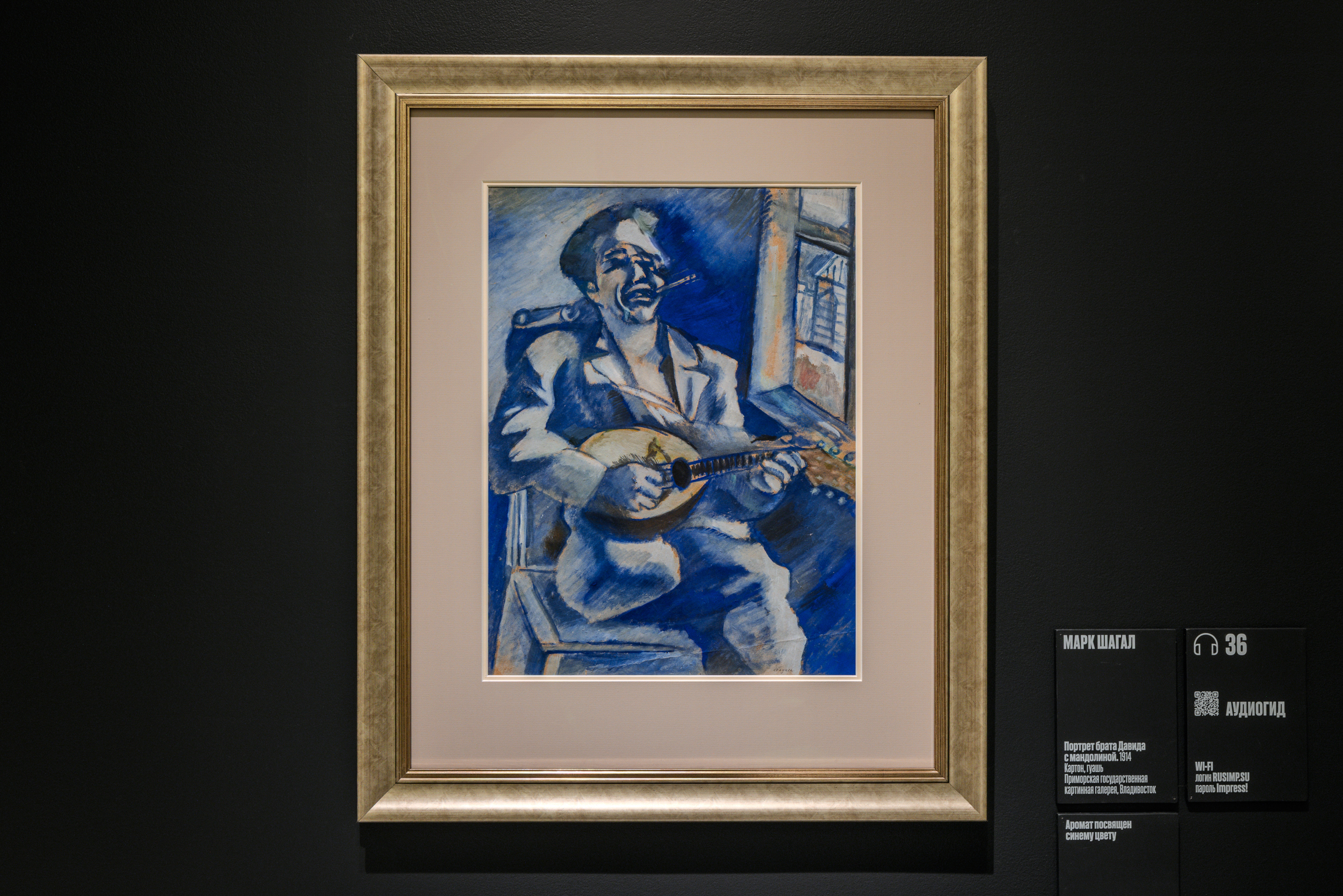

Марк Шагал. Портрет брата Давида с мандолиной, 1914. Работа из раздела «Парижачьи», название которого позаимствовано у авангардного романа Ильи Зданевича. Сюда кураторы отнесли художников, «понаехавших» во французскую столицу в начале 20 века. Среди них был и Шагал, который переехал в Париж в 1911 году и поселился в знаменитой художественной коммуне «Улей».

Франция тепло приняла молодого художника из Витебска — он участвовал в Осеннем салоне и Салонах независимых. Но через три года приехал в родной город, чтобы повидать близких, и вынужденно там задержался: началась мировая война. Под впечатлением от нее Шагал написал серию солдатских портретов. Одна из таких работ — портрет Давида, брата художника, потерявшего на фронте правую ногу.

Лицо Давида, изображенного на фоне окна с видом на Витебск, искажено гримасой. Сам Шагал говорил об этой картине так: «Я написал твой портрет, Давид. Ты смеешься во весь рот, блестят зубы. В руках — мандолина. Все в синих тонах. Ты покоишься в Крыму, в чужом краю, который пытался перед смертью изобразить, глядя из больничного окна. Сердце мое с тобой».

Чтобы показать эмоциональное напряжение, художник использовал «нервный» синий. Серьезному отношению к цвету он обучился у Льва Бакста в России. Париж отточил мастерство в передаче настроения цветом. В дальнейшем Шагал продолжил гнуть фовистскую линию и развил собственное видение цвета. За это он получил высокую оценку от Пабло Пикассо, справедливо отметившего: никто не чувствует цвет так, как Марк Шагал.

Если вы не знаете, куда сходить, что есть и чем заняться на выходных, поищите в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @t_gorod