Что такое инфляция

Росстат заявляет, что инфляция в России по итогам июня 2025 года составила 9,4% в годовом выражении.

При этом сливочное масло подорожало на 26%, а куриные яйца подешевели на 21%. Мы разобрались, как рассчитывают инфляцию, что влияет на рост цен и можно ли верить официальной статистике.

Вы узнаете

Что такое инфляция

Инфляция — это повышение общего уровня цен, когда на одну и ту же сумму вы можете купить меньше товаров и услуг, чем раньше. Инфляция обесценивает деньги. Чаще всего она увеличивается, когда предложение не поспевает за спросом: люди и бизнес хотят купить больше, чем экономика готова произвести. Замедление инфляции говорит о нормализации этого баланса.

Снижение инфляции не означает снижения цен. Инфляция — это всегда их рост. Низкая инфляция — медленный, высокая — быстрый. Когда говорят, что инфляция выросла, значит, рост цен ускорился: например, год назад они поднялись на 5%, а теперь — на 10%. Если же происходит наоборот, инфляция замедляется.

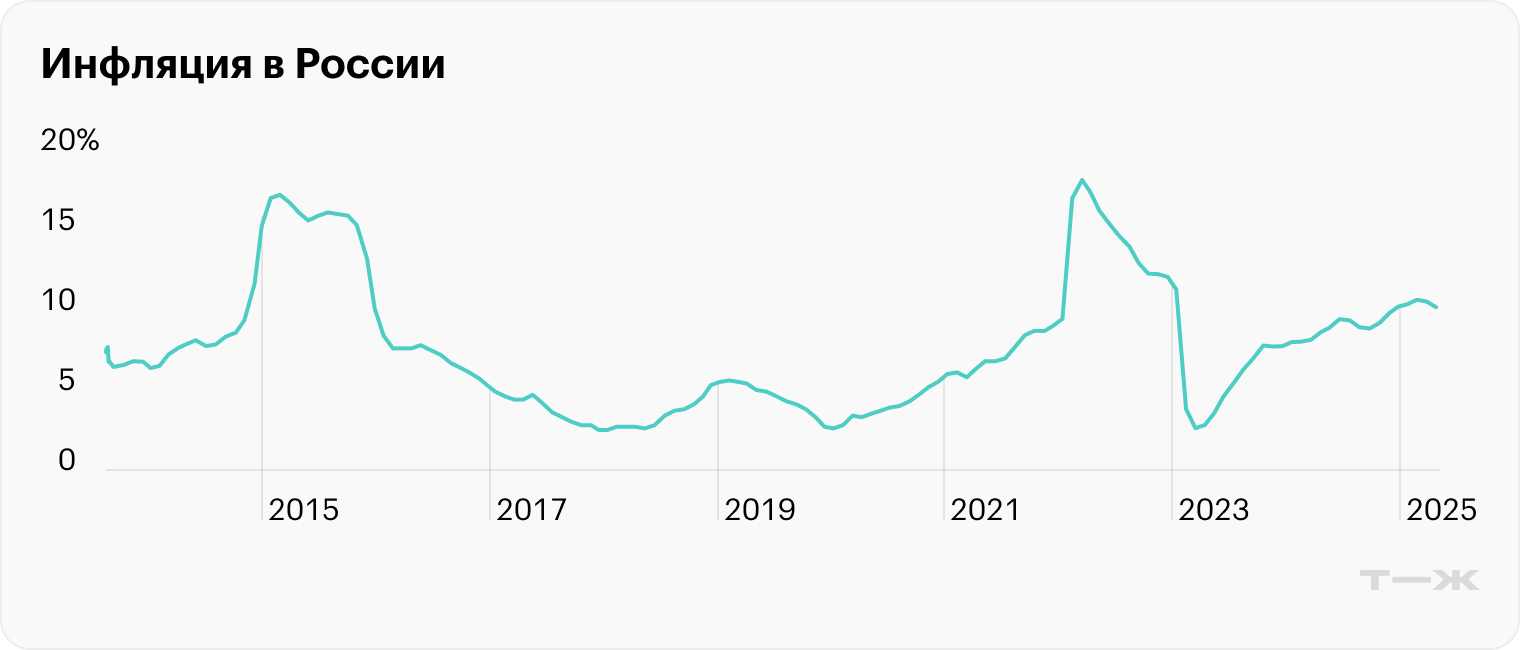

В России в июне 2025 годовая инфляция составила 9,4%. По прогнозам ЦБ, к концу года она снизится до 7—8%. То есть замедление составит 2—3 процентных пункта. Это не значит, что на эту величину снизятся цены: они продолжат расти, но не так быстро.

Инфляцию нельзя считать по отдельным товарам или услугам: не бывает инфляции огурца или тарифов ЖКХ. Она показывает удорожание всей потребительской корзины. А отдельные товары и услуги могут дорожать как быстрее, так и медленнее общего роста цен или дешеветь, как в примере с куриными яйцами в 2025 году.

Если дешевеет вся потребительская корзина, такой процесс называется дефляцией. Для покупателей это приятно, но для экономики ничего хорошего в ней нет: люди откладывают покупки, ожидая дальнейшего снижения цен, спрос падает, производить товары становится невыгодно, компании сокращают выпуск и персонал, останавливается экономический рост. Самый известный кризис, происходивший на фоне дефляции, — Великая депрессия в Америке в 1930-х годах.

Оптимальный вариант — когда цены в стране растут, но медленно, стабильно и предсказуемо. В развитых странах стремятся удерживать инфляцию в районе 2%, в России целевой уровень — 4%.

Виды инфляции

В зависимости от роли, которую играет государство в экономике, выделяют два вида инфляции.

Открытая инфляция бывает в странах с рыночной экономикой. Это то, что происходит в России сейчас. Цены растут, деньги обесцениваются, а финансовые и экономические власти стараются сдержать инфляцию доступными рыночными методами, например повышением ставки.

Скрытая инфляция возникает, когда государство жестко регулирует цены. Так было в нашей стране в советскую эпоху. Искусственное сдерживание цен неминуемо приводит к дефициту товаров, так как производители не заинтересованы увеличивать выпуск. Не имея возможности компенсировать растущие затраты, они начинают экономить на качестве товаров. Скрытая инфляция опаснее открытой.

Также инфляцию делят на типы в зависимости от природы ее возникновения.

Инфляция спроса. Возникает из-за роста спроса на товары и услуги, который опережает возможности расширения предложения. Проще говоря, денег стало больше, а товаров осталось столько же. Инфляция спроса обычно растет с государственными расходами, как это было в России в последние годы. А еще ее провоцирует дефицитный рынок труда — когда из-за нехватки сотрудников их зарплаты растут быстрее производительности. Это тоже наш случай.

Инфляция издержек. Возникает на фоне роста себестоимости товаров и услуг, когда увеличиваются издержки производителей. Классический случай — удорожание топлива или коммунальных услуг: цены на них заложены практически во все товары, и их рост производители обычно закладывают в стоимость своей продукции. Также издержки могут вырасти из-за повышения налогов, падения курса национальной валюты или сбоев в производственных цепочках. Например, в 2020 году по всему миру сильно подорожали автомобили — после того как коронавирусные локдауны привели к глобальному дефициту полупроводников.

Выделяют и виды инфляции по темпам прироста цен.

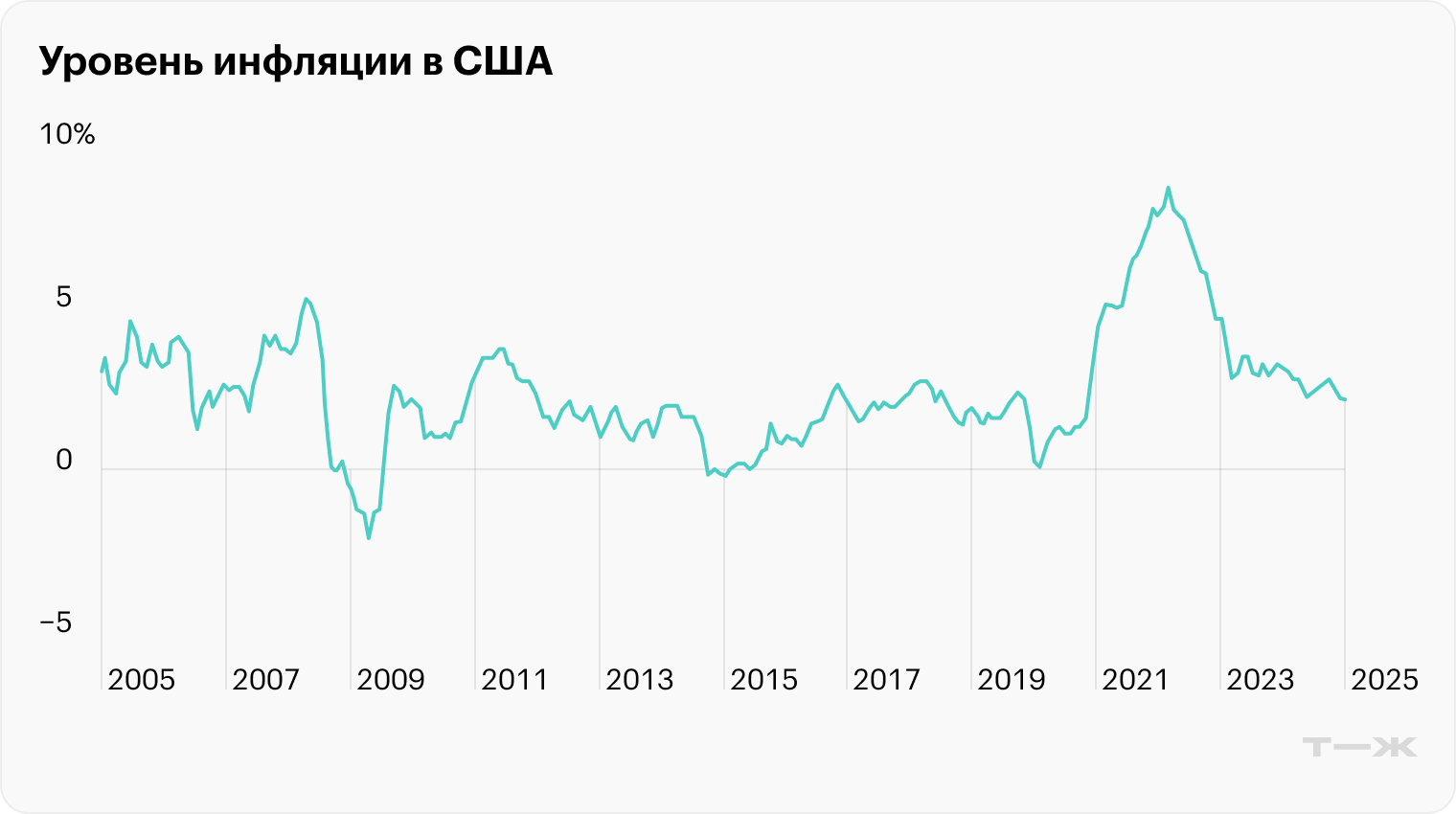

Низкая инфляция — до 5—6% в год. При таком росте цен люди могут спокойно планировать свои покупки без страха, что все подорожает, а бизнес строит долгосрочные планы развития и не стремится поднять отпускные цены в ожидании роста издержек. Низкая инфляция характерна для развитых экономик. Например, в США в последние 25 лет она была в среднем 3,4%, во Франции и Италии — около 2%.

Умеренная инфляция — до 10—15% в год. Как правило, это уже выше цели центральных банков, а потому заставляет их включать механизмы борьбы с инфляцией, о которых мы поговорим ниже. При таком общем росте цен отдельные товары могут дорожать ускоренными темпами, что провоцирует повышенные инфляционные ожидания. Умеренная инфляция опасна тем, что может выйти из-под контроля и перейти в высокую. С такой живет в последние годы Россия.

Высокая, или галопирующая, инфляция — до 100% в год. Кризисная ситуация для экономики: деньги обесцениваются быстро, уровень жизни падает, банкам становится невыгодно выдавать кредиты. Хранить сбережения на депозитах и вовсе нет смысла, поэтому население предпочитает их тратить. Спрос растет, и это снова приводит к повышению цен. В таких условиях люди и бизнес не могут строить долгосрочные планы.

С инфляцией в десятки процентов столкнулись россияне после кризиса 1998 года. В 1999 цены выросли на 36,5%, в 2000 — на 20,2%, в 2001 — на 18,5%. В то время производство практически не развивалось: сырье и оборудование резко подорожали, а банки давали кредиты бизнесу в лучшем случае под 40—50% годовых.

Гиперинфляция — рост цен на сотни и тысячи процентов в год. Свидетельствует о тяжелом экономическом кризисе, при котором правительство вынуждено печатать деньги для покрытия долгов и дефицита бюджета. Цены растут настолько быстро, что люди могут вовсе отказаться от денег как средства расчетов и перейти к натуральному обмену.

Самый известный пример — кризис в Германии в 1921—1923 годах. В среднем цены росли на 25% в день. Деньги обесценивались очень быстро, поэтому люди старались тратить всю зарплату сразу. В стране процветал бартер, появились суррогатные деньги — нотгельды. Их выпускали в виде жетонов, которые приравнивались к конкретному продукту: килограмму сахара, киловатт-часу электричества или даже грамму золота.

Причины инфляции

Инфляция ускоряется, когда нарушается баланс спроса и предложения. Если спрос растет, а товаров недостаточно, чтобы его удовлетворить, они дорожают. Причины могут быть разными.

Слишком доступные кредиты. Если банковские ставки низкие, люди могут позволить себе больше дорогих покупок. Это увеличивает спрос.

Высокие инфляционные ожидания. Когда люди ждут, что цены будут расти быстро, они торопятся потратить деньги из страха, что те обесценятся. Это разгоняет инфляцию. Кстати, ставки по кредитам мы тоже оцениваем исходя из собственных представлений об инфляции. Тот, кто считает, что холодильник подорожает за год на 30%, купит его даже под 25% годовых.

Потребительский ажиотаж. В начале пандемии резко подорожали лимоны и имбирь: люди закупали их впрок, считая, что они помогают укрепить иммунитет. Тогда же взлетели в цене медицинские маски. А еще потребление может расти под влиянием трендов. Когда все вокруг говорят про дубайский шоколад, сложно удержаться, чтобы его не попробовать.

Ускоренный рост доходов. Если зарплаты растут, а производительность труда — нет, это приводит к увеличению цен. Формально денег у людей становится больше, но их покупательная способность падает.

Рост бюджетных расходов. Государство — это тоже покупатель. Наращивая бюджетные траты, оно увеличивает совокупный спрос. Когда экономика не может его «переварить», то есть нарастить тем же темпом выпуск товаров, инфляция растет.

Снижение налогов. Или введение больших налоговых льгот. С их помощью государство может поощрять определенные виды бизнеса. Если поддержка слишком щедрая, это увеличивает объем денег в экономике и разгоняет инфляцию.

Интересно, что не только снижение, но и рост налогов может вызывать инфляцию. Желая сохранить прибыльность бизнеса, предприниматели могут перекладывать возросшую налоговую нагрузку на цены своих товаров. Например, в России в 2024 году на фоне роста утилизационного сбора ощутимо подорожали автомобили.

В целом причин, которые могут заставить производителей увеличивать цены, немало.

Неурожай. Одна из главных причин продовольственной инфляции. Причем дело может быть как в плохой погоде, так и в сокращении посевов. Так было в России в 2025 году с картошкой.

Девальвация. Снижение курса национальной валюты приводит к удорожанию импорта. При этом дорожают не только привезенные из-за рубежа товары, но и те, что производят с использованием импортного сырья и комплектующих. Пример — мебель, которую собирают в России, но фурнитуру для нее завозят из Китая.

Рост тарифов. В цену большинства товаров заложены расходы на транспортировку, платежи за тепло и электроэнергию. Когда они растут, дорожает и конечная продукция.

Низкая конкуренция. Те же тарифы в России зачастую устанавливают монополисты. Если РЖД решит увеличить расценки на перевозку грузов или пассажиров, потребителям придется с этим смириться. Чем больше монополий, тем хуже для инфляции.

Санкции. Торговые ограничения увеличивают издержки бизнеса. Например, когда приходится завозить запчасти на европейские машины через Азию. Платит за это потребитель.

Как считается инфляция

Инфляция — это важный индикатор, который позволяет понять, как в стране меняется стоимость жизни. Государство использует значение инфляции для индексации пенсий и социальных пособий, компании учитывают ее в своих бизнес-планах, а Центральный банк определяет значение ключевой ставки, опираясь на данные по инфляции.

Инфляцию рассчитывают с помощью индекса потребительских цен, ИПЦ. В России этим занимается Росстат. ИПЦ показывает в процентах изменение стоимости потребительской корзины. Если индекс выше 100%, значит, корзина подорожала, если ниже — подешевела. Если от индекса отнять 100%, получится инфляция. Или дефляция — при отрицательном значении.

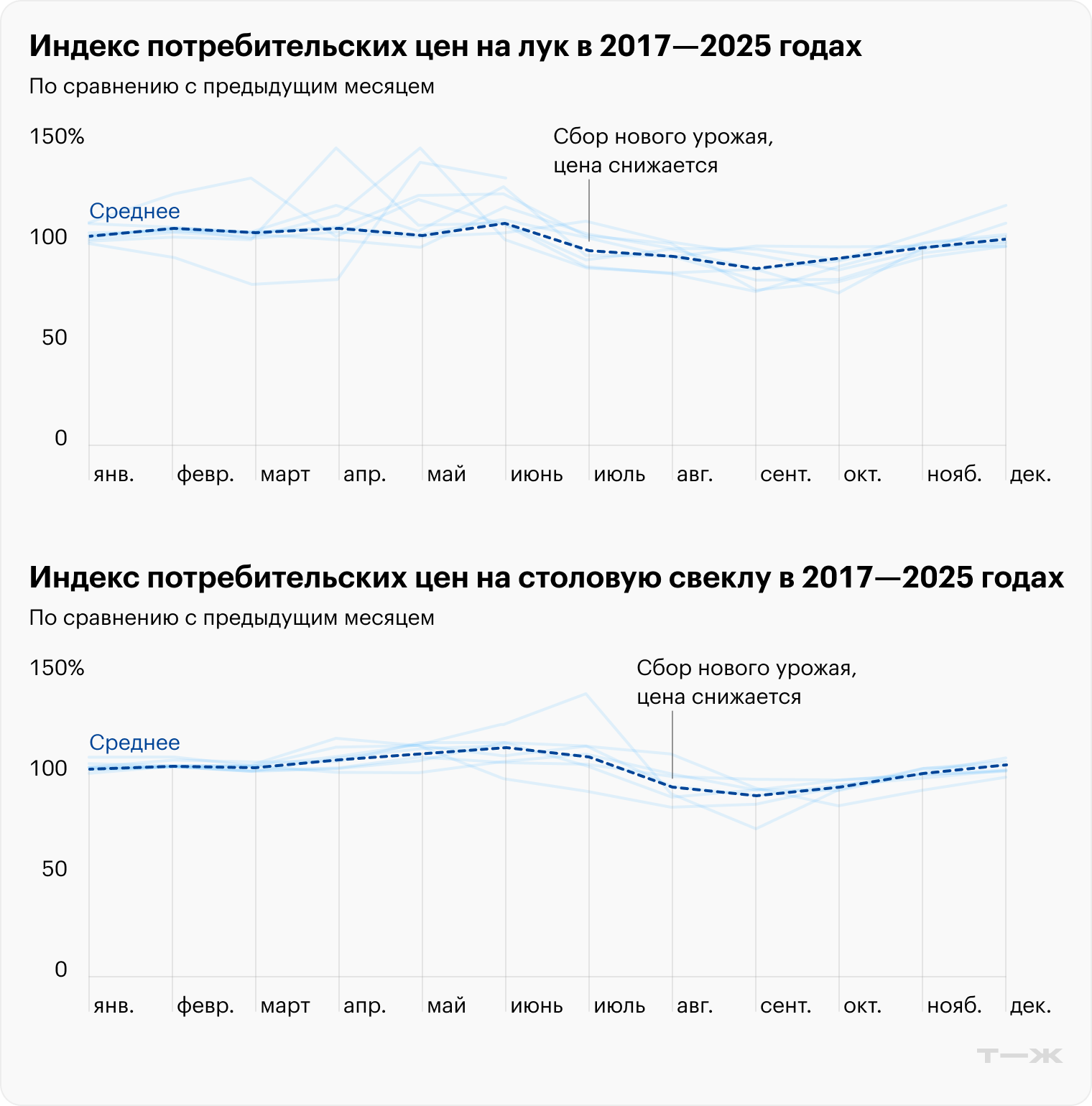

Инфляцию считают как в годовом, так и в месячном выражении. В первом случае сравнивают текущие цены с теми, что были в это же время год назад. Во втором — с ценами предыдущего месяца. При этом есть немало товаров, цены на которые зависят от сезона. Например, овощи и фрукты, как правило, дешевеют летом и осенью, а зимой и весной дорожают.

Что входит в потребительскую корзину. В ее составе более 500 товаров и услуг: от хлеба, круп и овощей до бытовой техники и автомобилей. Ежемесячно статистики во всех регионах страны отслеживают цены на них в магазинах, на рынках и напрямую у производителей, а потом выводят среднее значение по стране.

При этом они учитывают цены за определенный объем товара, например за килограмм сливочного масла или литр молока. Поэтому уменьшение упаковок на индекс потребительских цен не влияет.

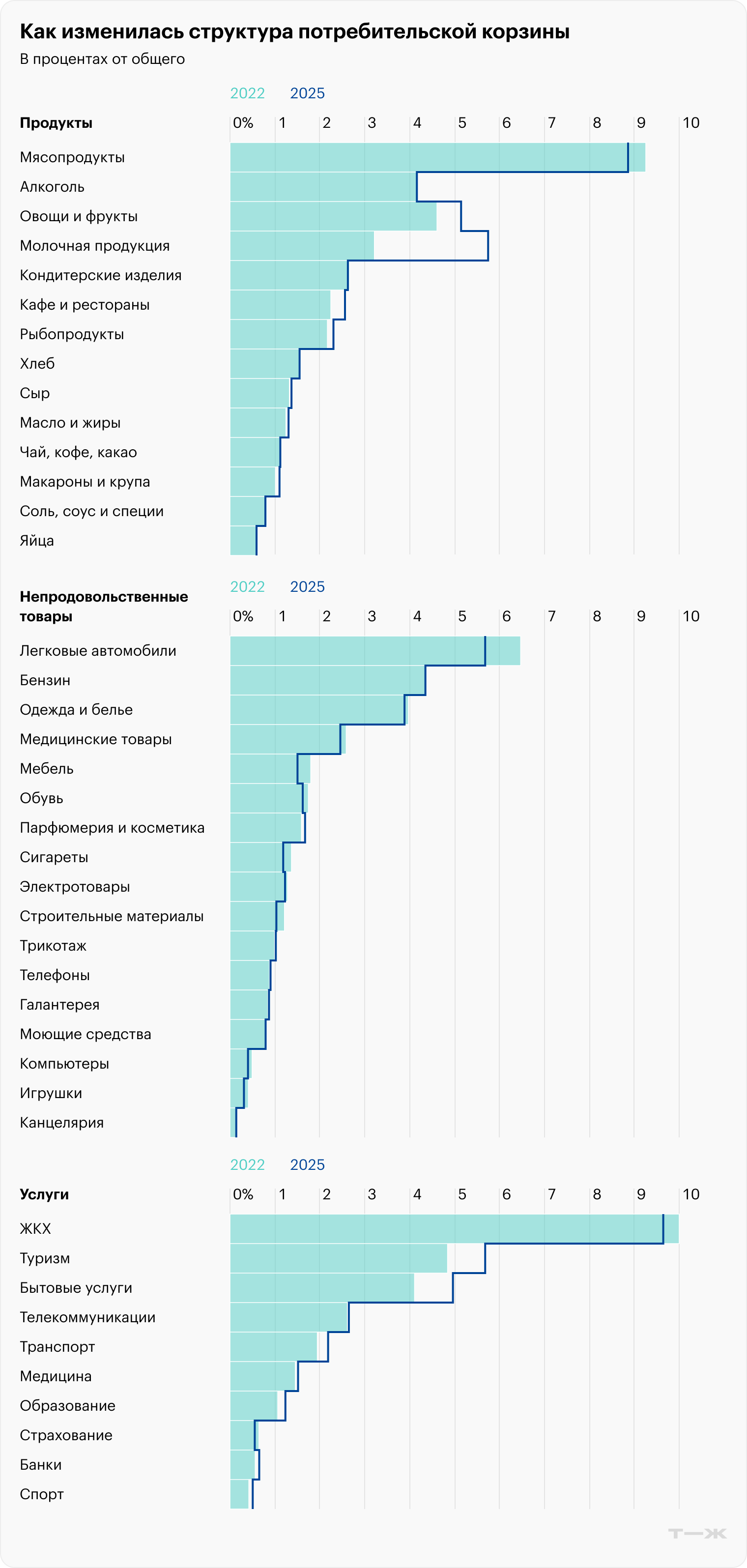

Состав потребительской корзины меняют ежегодно, изучая реальные расходы российских семей. В 2025 году 38,8% трат россиян приходится на продукты питания, 33,5% — на непродовольственные товары, 27,7% — на услуги. Внутри этих трех категорий распределяются расходы на отдельные товары.

Чем выше доля товара, тем сильнее его влияние на инфляцию. Например, 8,8% расходов приходится на мясо и мясопродукты, 5,7% — на коммунальные услуги, 1,9% — на услуги парикмахера. В состав корзины включены и крупные траты: на путешествия, стройматериалы, компьютеры.

Состав корзины и ее структуру пересматривают потому, что со временем на прилавках появляются новые товары, а какие-то исчезают из обихода. На что-то россияне начинают тратить больше или меньше денег.

Например, в 2006 году бензин занимал 2% в составе потребительской корзины, в 2018 — уже 4%, в 2024 — 4,4%. А цены на смартфоны еще 15 лет назад не учитывались в корзине вообще. С 2018 из расчетов ИПЦ убрали DVD-диски, но включили плату за цифровое телевидение. Вот как поменялась потребительская корзина за три года — с 2022 по 2025.

Кроме этой большой потребительской корзины Росстат отдельно считает изменение базового индекса потребительских цен. Это набор из 83 товаров, цены на которые меньше всего зависят от внезапных изменений экономической ситуации или сезона: например, мясные продукты, хлебобулочные изделия, коммунальные услуги, проезд в общественном транспорте. Изменение стоимости такой базовой потребительской корзины статистики используют при расчете еженедельной инфляции.

Раньше была еще одна корзина с минимальным набором товаров и услуг, которую использовали при расчете прожиточного минимума. Но с 2021 года этот показатель стали определять по медианному среднедушевому доходу, а потребительскую корзину за ненадобностью упразднили.

Кто еще считает инфляцию. Кроме Росстата изменение цен отслеживают и другие организации. Например, Т-Банк публикует значения Т-Инфляции на основе покупок клиентов. Для этого он анализирует транзакции и данные кассовых чеков. В отличие от официальной инфляции, в этих расчетах учитываются скидки и акции, поэтому показатель получается более волатильным, то есть изменчивым.

До 2024 года X5 Retail Group совместно с Росстатом рассчитывала индекс «Пятерочки», основываясь на ценах на продукты в своей торговой сети. А еще свой ежемесячный индекс-дефлятор публиковал исследовательский холдинг «Ромир».

Индекс CPI. Изменение потребительских цен считают и в других странах. Например, в США индекс, подобный нашему ИПЦ, называется CPI . Его значение ежемесячно публикует Федеральное бюро статистики труда.

На эти данные опирается Федеральная резервная система , определяя уровень ставок в стране.

Инфляция в России

Официальную информацию о динамике цен в России начали публиковать с 1991 года. До этого, во времена СССР, в стране была административно-командная экономика. Цены искусственно удерживались на заниженном уровне, что приводило к дефициту товаров, в том числе первой необходимости.

Официальных данных об инфляции власти не публиковали, а независимых оценок не было. Так, величину прироста цен в конце 1980-х разные исследователи оценивают от 0,9 до 13% в год.

Какой уровень инфляции в России. Сильнее всего цены росли в начале 1990-х. Пикового значения инфляция достигла в 1992 году — 2600%. В 2009 году впервые в истории современной России статистики зафиксировали по итогам года инфляцию ниже 10% — она составила 8,8%. Самый низкий показатель за последние 30 лет наблюдался в 2017 году — 2,5%. В 2024, по данным Росстата, цены выросли на 9,52%.

Какой должна быть инфляция в России. В Центробанке ставят цель достигнуть инфляции в 4% к 2026 году и удерживать ее вблизи этого уровня в дальнейшем. Регулятор считает, что это оптимальный для нашей страны темп роста цен, при котором бизнес может развиваться, не опасаясь падения спроса, а люди могут планировать покупки и сберегать деньги, не боясь обесценивания своих накоплений.

В большинстве стран мира цель по инфляции ниже — 2—3%. Российский ЦБ со временем также намерен пересмотреть свой ориентир вниз — когда инфляция стабилизируется на уровне около 4%. При этом регулятор отвергает возможность повышения цели по инфляции. Чем выше ее средний темп, тем сильнее разброс роста цен отдельных товаров. А это мешает снизить инфляционные ожидания.

Почему кажется, что Росстат не прав

Среднестатистический потребитель, портрет которого рисует Росстат, собирая потребительскую корзину, — абстрактный персонаж. У каждой российской семьи своя уникальная корзина, которая не совпадает со статистической. Например, бедные люди большую часть доходов тратят на еду, в то время как продукты питания занимают всего 38,8% от официальной корзины.

Кроме того, показатель инфляции отличается в разных регионах. Например, в декабре 2021 года по данным Росстата, сахар в среднем по России подорожал на 2,1%, а в Астраханской области, наоборот, подешевел на 0,1%. Но общероссийскую инфляцию не считать нельзя: государству важно понимать, что происходит с экономикой в целом и получается ли регулировать цены в стране.

Опросы показывают, что люди в России оценивают инфляцию значительно выше официальных значений. Например, в июне 2025 года, по данным центра «Общественное мнение», наблюдаемая населением инфляция составила 15,7%. В это же время официальный показатель был ниже 10%.

В Центробанке считают, что дело не только в различном составе личных потребительских корзин, но и в субъективных ощущениях людей. Потребители гораздо больше реагируют на повышение цен — например, на удорожание фруктов и овощей в несезон. Но снижение цен, как правило, остается без внимания.

Также людям свойственно делать выводы об общей инфляции по ценам на конкретные товары. Например, рост цен на бензин заставляет думать, что дорожают и остальные товары, а это не всегда так, отмечают в ЦБ.

Верить ли официальным данным

В мае 2025 года ЦБ опубликовал исследование с результатами опроса домохозяйств, которое показало, что россияне в целом не слишком доверяют официальной статистике по инфляции. Поэтому данные Росстата и заявления властей практически не влияют на поведение людей и их ожидания будущего роста цен.

При этом в ЦБ подчеркивают, что методология Росстата соответствует международной практике, а качественной альтернативы официальной статистике в стране сегодня нет. Неофициальные способы расчетов от банков или исследовательских организаций уступают в методологии и охвате.

Росстат наблюдает за ценами во всех регионах страны, в торговых точках разных типов, ранжирует значимость товаров и услуг по их весу в расходах. При этом он публикует как состав потребкорзины, так и данные о средних ценах по каждому товару, что позволяет проверить расчеты инфляции. «Оценки департамента исследований и прогнозирования Банка России на больших данных показали отсутствие однонаправленных отклонений в статистике цен Росстата», — отметили в ЦБ.

В 2017 году Центр макроэкономических исследований Сбербанка выпустил доклад, посвященный методам, которые использует Росстат для расчета инфляции. Авторы признали, что в целом статистики придерживаются международных стандартов, но есть и недостатки.

Например, Росстат не учитывает цены в сельской местности и не принимает во внимание скидки. Если бы ведомство использовало данные, которые продавцы передают в налоговую при помощи кассовой техники, мониторинг цен был бы точнее, считают аналитики.

Чем опасна высокая инфляция

У нее есть много негативных последствий.

Падение уровня жизни. Чем выше инфляция, тем ниже покупательная способность денег. При тех же заработках мы можем позволить себе меньше товаров и услуг. И даже если номинально зарплаты растут, в реальном выражении мы зарабатываем меньше, потому что при высокой инфляции рост доходов, как правило, не поспевает за ценами. То же самое — с индексацией пенсий и социальных пособий.

Невозможность планировать. Высокая инфляция мешает планировать расходы: проще сразу все тратить, чем копить. Бизнес не может нормально развиваться, не понимая, какие цены будут завтра. Владельцам предприятий сложно прогнозировать издержки и доходы от продаж.

Еще большее ускорение инфляции. Люди стремятся спасти свои сбережения от обесценивания и покупают товары впрок. Рост спроса провоцирует продавцов повышать цены.

Ослабление национальной валюты. При высокой инфляции растет спрос на иностранную валюту — еще одно средство защиты накоплений. Из-за этого она дорожает, а обменный курс национальной валюты падает.

Повышение стоимости кредитов. Когда цены быстро растут, долги возвращаются подешевевшими деньгами. Поэтому банки повышают ставки, страхуя себя от убытков. Также кредиты дорожают из-за роста ключевой ставки — центральные банки поднимают ее для борьбы с инфляцией.

Торможение экономики. Повышение процентных ставок замедляет экономическую активность: инвестировать в расширение производства становится невыгодно. На действующих производствах могут начать сокращать персонал, что увеличивает безработицу.

Рост социального неравенства. Инфляцию называют налогом на бедных, потому что она больнее всего бьет по людям с низкими доходами. Когда жизнь становится дороже, они вынуждены занимать под большие проценты. Богатые, напротив, размещают свободные деньги в банках и на фондовом рынке и зарабатывают на высоких ставках.

Можно ли заморозить цены, чтобы они не росли

Свободные цены в экономике выполняют роль стабилизатора. Чем выше становится цена на товар, тем больше появляется желающих на этом заработать. В результате производство подорожавших товаров или их поставки из-за рубежа растет, спрос насыщается и цена сама идет вниз.

Так периодически происходит на рынке продовольствия. В 2020 году в России резко подорожал сахар из-за падения объемов производства. В последующие годы аграрии нарастили площади под посевы сахарной свеклы, объем производства вырос — и цены стабилизировались. А в 2024 году сахар стал одним из немногих товаров, цены на который ощутимо снижались.

Но, если заморозить цены, этот стабилизатор перестанет работать и дисбаланс между спросом и предложением будет только расти. У производителей не будет стимула наращивать выпуск товара, пользующегося спросом, и он может просто исчезнуть с прилавков. Вместо низких цен люди получат дефицит, очереди в магазинах и подпольный рынок.

А если власти будут заставлять предприятия выпускать товары себе в убыток, это неминуемо ударит по качеству. Сейчас бизнес закладывает рост издержек в цены. Лишившись этой возможности, он будет искать способы экономить, закупая более дешевое сырье и нанимая менее квалифицированных работников.

Кто и как сдерживает цены

За ценовую стабильность в России отвечают правительство и Центральный банк. Первое воздействует на факторы предложения, второй — на спрос.

Как сдерживает цены правительство. Для роста производства в важных отраслях правительство использует субсидии и налоговые льготы. Например, компенсирует часть процентных расходов бизнеса по кредитам или вводит пониженные ставки по налогу на прибыль. Во многом благодаря господдержке в России за последние 25 лет появилось много сильных агропромышленных предприятий и в несколько раз выросла самообеспеченность страны продовольствием.

При дефиците товаров правительство может ввести временные запреты и стимулы, например ограничить экспорт или нарастить импорт. Когда в 2023 году в РФ подорожали яйца, власти отменили ввозные пошлины. Импорт вырос, в стране начали продавать яйца из Турции и Азербайджана, и в результате внутренние цены снизились.

А когда дорожает бензин, правительство вводит временные ограничения на его экспорт. Это помогает поддерживать объем предложения и не дает ценам расти еще быстрее.

Также власти в лице Федеральной антимонопольной службы следят за тем, чтобы крупный бизнес не пользовался своим доминирующим положением на рынке при установлении цен. В 2024 году ФАС оштрафовала сотового оператора МТС на 3 млрд рублей за необоснованный рост тарифов. Также служба следит за тем, чтобы компании не создавали искусственного дефицита. В 2022 году она обвинила сети «Пятерочка» и «Магнит» в том, что те намеренно не поставляли в магазины сахар со складов, поддерживая ажиотажный спрос.

Как сдерживает цены ЦБ. Центробанк регулирует рост цен, ограничивая количество денег в экономике. Его главный инструмент — ключевая ставка. Чтобы снизить инфляцию, он повышает ставку, делая кредиты дороже, а вклады — выгоднее. Люди начинают меньше тратить и больше копить.

Также ЦБ может вводить лимиты на выдачу кредитов и другие ограничения для банков, которые вынуждают их снизить темпы кредитования. Чем меньше люди и бизнес берут в долг, тем ниже их потребление. Спрос на товары и услуги снижается, и продавцам становится сложнее повышать цены.

Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique