Я восстановил дом прадеда на Вятке и живу там наедине с природой

В 1906 году мой прадед построил дом на юге Вятской губернии, а в 2000-х он опустел и 20 лет стоял заброшенным.

Я трудился журналистом, но в 2020 году нам понизили зарплату на работе, и я ее бросил. Накопил немного денег, продал свою старую иномарку и вложил выручку в дом. Задумал его сохранить — хотя бы законсервировать, сделать новую крышу и закрыть оконные проемы.

В итоге мы с семьей восстановили дом практически целиком, расширили его, и сейчас я живу в нем постоянно. Вот моя история.

Что вы узнаете

В каком состоянии я застал дом

Дом находится в одной из деревень Уржумского района на юге Кировской области. В прошлом это Вятская губерния. Уржум — небольшой провинциальный город со своим антуражем, где сохранилось немало исторической застройки, построенной руками купцов и промышленников. Это дома, храмы и красивейшее здание реального училища.

Согласно карточке первой сельскохозяйственной переписи 1917 года, мой прадед Матвей Федотович Буторин был крестьянином, занимался земледелием и держал большое хозяйство. У него было 23,1 десятины, или 25 га, земли и домашние животные: лошади, корова с теленком, овцы, свиньи. В карточке указаны и сельхозорудия: однолемешный плуг и веялка с сортировкой. На уборку и молотьбу Матвей Федотович привлекал поденных рабочих. В годы коллективизации вступил в колхоз.

Деревня в прошлом была очень большой. Обе ее улицы вместе составляли около трех километров. Здесь располагался центр сельсовета, работали магазин, медпункт, клуб и библиотека, а также большой колхоз. В 1950 году насчитывалось 77 хозяйств и 252 жителя. К 2020 году опустело все: жилые дома и людей можно было пересчитать по пальцам одной руки.

Последний жилец дома — моя бабушка, которая из-за возраста вынужденно переехала в город: тянуть хозяйство она больше не могла. Но я помню, как приезжал к бабушке маленьким и застал еще ту старую жизнь: гуси во дворе, скотина, дом, исправные клети и сени.

За годы запустения в доме все пришло в негодность. Крыша провалилась, полы тоже, окна разбились. Несмотря на плохое состояние деревянных конструкций, кирпичные стены были относительно неплохи, фундамент тоже. О сносе не было и речи.

Дом прадеда состоит всего лишь из одной комнаты 25 м², из которых то ли два, то ли даже четыре квадрата занимала русская печь. Она была тоже в непригодном состоянии.

В общем, обычный разваленный дом в деревне. Мне его было очень жалко. Все-таки это наследство.

Моих накоплений хватило, чтобы купить пиломатериал на полы, потолки и новую крышу, а также приобрести кровельное покрытие. Так и началась стройка.

Что предстояло:

- разобрать все развалины, то есть очистить пространство буквально до голых стен, которые хорошо сохранились;

- убрать рухнувшие крышу, потолок и печь, вытащить остатки мебели, предметов быта и внутреннего убранства;

- привести в порядок кирпичную кладку;

- построить новую крышу и потолок, заново выложить пол.

Хотелось по максимуму сохранить то, что досталось из прошлого, но я сразу понимал, что многое придется заменить. Требовалось сделать дом домом, в котором можно жить.

Почему снес печь

Печь — центр русской избы и важный ее элемент, но ее было не сохранить — мешал наклон под 45 градусов: когда-то на печь упала матица — центральная потолочная балка, на которую опирается вся крыша. Балка и остатки крыши создали дополнительную нагрузку, вдавили печку вместе с фундаментом в землю, то есть она еще и осела.

Печь стояла на кирпичных сваях, частично заглубленных в землю. На сваях был построен небольшой сруб-основание. Все эти конструкции я застал в ужасном состоянии и сразу решил, что можно прожить и без большой печи. К тому же без нее в комнате будет больше места, а планировка станет более просторной.

Весь теплый период 2020 года, начиная с весны и заканчивая поздней осенью, ушел на разбор развалин, освобождение вековых кирпичных стен от гнилья и мусора. С наступлением вечера было очень грустно уезжать из деревни, ведь ночевать еще было негде. А остаться хотелось.

Как решал вопрос с доставкой стройматериалов

Я называю свой дом и блог «Вятский хутор». Он в 15—20 минутах езды от нашего районного центра, города Уржума, то есть это не прямо уж глушь. Но весной наступает период распутицы, дорога становится непроезжей. К этому времени желательно завезти материалы, продукты и медикаменты.

Все для стройки беру в магазинах Уржума — зачастую там все есть в наличии. Можно оформить доставку крупных и тяжелых грузов. По сухой погоде привозят прямо к дому. Но я часто вожу строительные материалы из города сам — на Ниве и в прицепе к ней.

Зимой дороги прямо до дома нет, снег чистят только до границы деревни. Сначала я ездил на маленьком слабом снегоходе, но недавно купил новый, более мощный снегоход «Буран». К нему цепляются сани, я уже опробовал возить в них дрова и стопку толстой фанеры.

Единственная проблема — спецтехника. Например, надо было таскать брус 150 × 150 мм, он тяжелый, а были и бревна еще тяжелее. Не раз возникала мысль, что неплохо бы использовать трактор, погрузчик или манипулятор. Но в нашей местности такой техники почти нет, а у кого она есть, гнут цены. Заказывать из города — разоришься. Подумаешь об этом, и открывается второе дыхание, дополнительные силы. Да и своя техника выручает — Нива, еще недавно купили мини-трактор. Плюс помощники: отец, брат и друзья. Сообща работа спорится.

Почему не удалось сохранить мелкие исторические детали

Печь — не единственное, чем пришлось пожертвовать из старинных деталей. Следующими стали окна. Сначала вместе с папой мы привели в порядок старые оригинальные деревянные рамы. Нарезали и вставили новые стекла. Но такие окна запотевали, обмерзали и пропускали холод в дом. Вместе с конденсатом начала появляться плесень.

Однажды я решил, что старина, конечно, хорошо, но это не музей, а дом для жизни. Заказал ПВХ-окна с ламинированным профилем под дерево, цвета венге. Рамы очень похожи на исторические. Окна обошлись примерно в 140 000 ₽ без установки. Так дорого из-за нестандартной формы рам с дугой по верхней кромке. Плюс расстекловка, повторяющая оригинальную, а не сплошные стекла.

Новые окна помогал устанавливать друг. Я считаю, что лицо дома сохранилось, новые пластиковые окна смотрятся гармонично вместе с исторической кладкой. Они как подведенные глаза у девушки.

Мне еще нужно сделать откосы и установить новые подоконники. Думаю смонтировать теплые подоконники, то есть внутри них проложить греющий кабель. Оконные проемы глубокие, толщина стен — 85 см, и уже позже я выяснил, что циркуляция воздуха плохая, из-за этого стекла в морозы немного по низам запотевают. Теплый подоконник решил бы эту проблему.

Удалось сохранить старинную входную дверь. Это настоящая реликвия — столетняя дверь, которой касались все мои предки. Дед, уходя на Великую Отечественную войну, открывал ее и не знал, откроет ли снова.

Как расширили дом

До состояния, чтобы можно было как-то жить, мы привели дом за год. Успели заново подключить электричество по льготной цене, 550 ₽ за 15 кВт мощности, — правда, по одной, а не по трем фазам. Но этого достаточно. Проводку проложили под старину — провода на фарфоровых изоляторах, «бочонках», их мне бесплатно прислал один из подписчиков моего канала.

Фундамент не трогали. Он сохранился хорошо, так как выложен из бутовых плит, скрепленных друг с другом известковым раствором. Ширина фундамента — метр, высота — два метра.

Стены тоже были в неплохом состоянии. Они, можно сказать, выполнены по технологии несъемной опалубки: из кирпичей выложены наружная и внутренняя стенки, а еще проемы. Внутри же, между кирпичными слоями, залит известковый раствор с забутовкой из камней и битых кирпичей.

Первое время не было канализации. Приходилось постоянно выливать ведро. Позже появились скважина и септик, что открыло возможность организовать полноценные удобства в доме — санузел с душем, унитазом, раковиной и стиральной машинкой. Все как в городской квартире.

Трудности меня не пугали. По первому образованию я охотовед, поэтому лес, безлюдные места, деревни, а также животные во дворе мне не в диковинку, не боюсь этого. Как-то раз осенью я стоял на крыльце и слушал, как медведь обламывал ветки на яблоне в соседнем заброшенном огороде. Страшно не было. Волков у нас нет, но есть лисы и енотовидные собаки. Много зайцев, встречал следы рыси.

У дома прадеда были клети — неотапливаемая пристройка для хранения разного скарба, а также сени — прихожая, тамбур перед теплой комнатой, тоже без отопления. Клети и сени, как и сам дом, были кирпичные, сложены на известковый раствор. Как говорят старые люди, этот раствор замешивали на яйцах.

Оказалось, что эта нежилая пристройка восстановлению не подлежит. Она серьезно пострадала от времени и влаги. Пришлось разобрать кладку, так как стены уже никуда не годились. Когда стали ломать, рассыпался кирпич и отклеивался размокший известковый раствор. Тонкие стены не выдержали испытания временем.

Фундамент клетей и сеней мы укрепили и расширили. Я присмотрел недалеко старый деревянный бревенчатый дом. Хозяева в нем давно не жили, дом стоял брошенный. Его удалось выкупить за 60 000 ₽.

Мы его разобрали, перевезли и собрали на месте клетей и сеней. Таким образом, дом стал в два раза больше, сейчас его площадь — 74—76 м², точно не замерял, не доходили руки.

Что придумал с отоплением

В пристройке удалось сделать цокольный этаж. С учетом высоты фундамента там вышло полноценное помещение со входом с улицы и из дома, если спуститься по лестнице. Там располагается отопительное оборудование и автономный водопровод.

Система отопления восстанавливаемого дома включает в себя:

- Твердотопливный котел, который топится дровами.

- Электрический котел на случай, если возникнут проблемы с твердотопливным, и чтобы оставить дом зимой, если надо уехать.

- Теплоаккумулятор — бак на 500 л, куда поступает подогретая котлом вода.

Днем я подкидываю дрова в котел, горячая вода циркулирует по обычным батареям, как в квартире, и дома тепло. Минус твердотопливного котла в том, что надо подкидывать дрова и ночью. Чтобы не просыпаться ради этого, я и купил теплоаккумулятор. Взял бэушный, благодаря чему удалось серьезно сэкономить.

Теплоаккумулятор накапливает горячую воду, а ночью, когда котел гаснет, насос разносит ее по радиаторам. Запаса тепла хватает на всю ночь, а утром я снова растапливаю котел дровами.

Сделал в подвале еще небольшую техническую кухню — раковину, смеситель для воды и электроплитку. На этой кухне можно промыть фильтры, еще там я варю пропитки, работаю с маслом и воском.

В будущем надо дополнить систему отопления парой радиаторов, потому что между деревянной и каменной половиной есть ощутимая разница температур. Например, иногда в каменной половине +20 °С, а в деревянной — +25 °С. Думаю, это еще и из-за материалов стен.

Сколько стоит содержать хутор

Дрова. Пока достаются бесплатно, так как еще чистим территорию вокруг дома и разбираем старые постройки. Доски и бревна распиливаем, ими и отапливаем дом.

Когда закончится «вторсырье», можно пилить валежник — по региональным законам это разрешено, даже используя бензопилу и транспорт для перевозки.

Вода. Еще до строительства стен пристройки приехала бригада бурильщиков. Они пробурили скважину — она сейчас прямо под домом, в техническом помещении.

Хочется все-таки жить в комфорте, а не с удобствами на улице, поэтому еще сделал септик на два колодца с переливом. В доме полноценный санузел с унитазом, душевой кабиной и стиральной машинкой. Есть раковины, посудомоечная машина, то есть все как в квартире. Только вода и канализация автономные.

Свет. Электричество — основная статья расходов. Зимой плачу до 3—4 тысяч рублей, летом меньше, до 2 тысяч. 1 кВт·ч стоит 3,69 ₽ — сельский тариф.

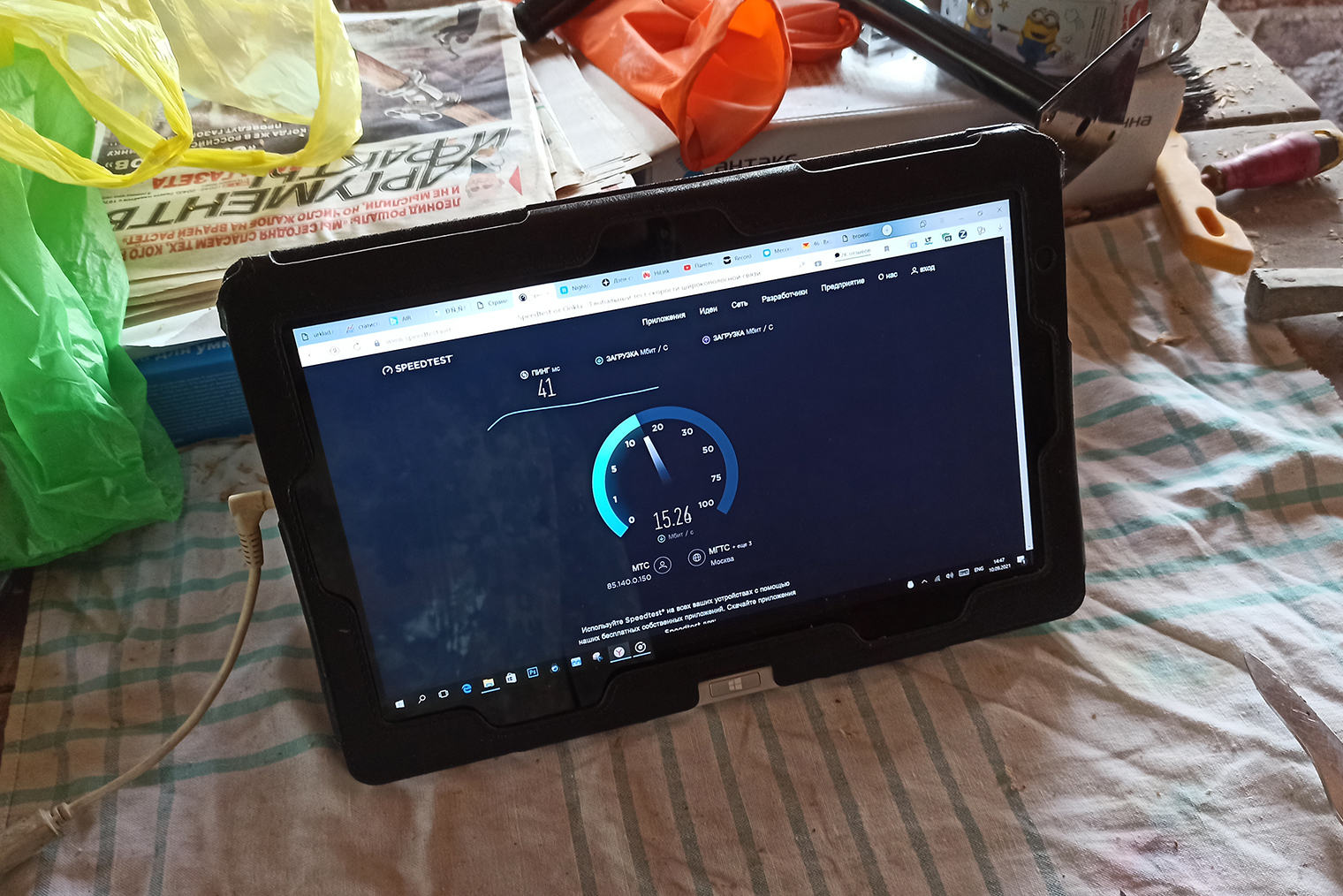

Интернет. Ловлю мобильную связь из соседнего поселка. На прием скорость от 20 до 50 Мбит/с, на отдачу — 10—15 Мбит/с. Мне хватает. Пришлось купить антенну-усилитель, которая направлена на вышку сотовой связи. Еще купил хороший модем, он поддерживает категорию LTE Cat. 19, то есть может агрегировать пять каналов и считается высокопроизводительным.

За интернет плачу 1800 ₽ в месяц, тариф на 1000 Гб. Пока ни разу не исчерпывал лимит. Безлимитные тарифы найти не удалось.

Какой план, если в деревне отключат свет

Знаю, что в деревнях часто проблемы с электричеством. То часто отключают, то долго устраняют последствия аварии. На удивление, у нас с этим дела обстоят отлично.

Например, недавно был случай, когда ветром на провода повалило дерево. Электрики приехали через четыре часа, дерево распилили, электричество вернули. Это очень быстро.

Но у меня все-таки есть план Б на случай длительного отключения:

- Бензогенератор, чтобы питать циркуляционный насос, который будет гонять воду от дровяного котла или теплоаккумулятора. Таким образом, в доме будет отопление даже без электричества. Также от генератора долго работают компьютер и интернет, я уже это проверял.

- Печка-буржуйка со стеклянной дверцей — пригодится, если вообще ничего не будет работать, а еще я иногда сижу у нее для души, как у камина. В этой же печи можно готовить и разогревать пищу.

Я думаю, что в деревне пропасть сложно.

Как сделали мастерскую

Рядом с домом мы построили еще и мастерскую из бруса 150 × 150 мм. Она неплохо оснащена и позволяет в режиме полного цикла изготавливать даже крупную мебель. Кухонный гарнитур для восстанавливаемого дома, например, сделан своими руками прямо здесь, в деревне.

Иногда получается делать и товары на продажу — подставки под горячее или разделочные доски из дубовых спилов. Они расходились очень быстро. Заработанные деньги я потратил на отопление в доме.

На строительство мастерской ушло еще где-то 250 тысяч рублей — чудо, что удалось уложиться в эту сумму. В задумках сделать над ней мансарду: сверху вид красивый — если придут гости, их можно разместить там.

Зачем я веду блог

Я с самого начала проекта стал вести блог «Вятский хутор», но это не просто деревенский блог, а пространство, где живет идея созидания. Верю, что даже в непростые времена можно и нужно творить: возрождать, сохранять, строить и делиться. Через блог я продвигаю ценности труда, душевности, простоты и уважения к земле. Стараюсь напомнить: у нас есть богатство, которое не купить, — родная земля, отчий дом, традиции и связи между людьми.

В моем блоге люди интересовались насчет других пустующих домов. Не сказать что их много, почти все заброшенные жилища разрушились. Но есть рядом дом из газоблока 1989 года постройки. Довольно сносный, крепкий. Приложить к нему руки, и можно жить. Но людей отпугивает, что нужно работать. Все ищут готовое жилье, чтобы сразу заехать.

Что ж, пусть мой блог просто вдохновляет, возвращает к корням и, главное, дает желание создавать — пусть даже с малого: сколотить скамейку у дома, посадить яблоню, сделать доброе дело, и не ради лайков, а по зову сердца.

Что в итоге

Я полноценно живу в доме с весны 2022 года. Вместе с семьей и друзьями удалось сделать многое. Но далеко не все. Сейчас в основном работы идут в новой, деревянной половине. Хочу, чтобы она снаружи не бросалась в глаза и соответствовала стилистике каменной части. В соседнем поселке на пилораме делают интересные панели, фрезерованные под кирпич, ими планирую обшить сруб.

Также есть чем заняться внутри: например, сделать плинтусы, замазать щели в бревнах, отделать межвенцовые швы и покрыть деревянные поверхности защитным составом.

Когда закончим, пора будет возвращаться в каменную часть и приступать к «восстановлению после восстановления». Хочется лучше оштукатурить стены, более рационально проложить проводку.

Я не веду учет расходов, поэтому могу сказать стоимость реконструкции лишь примерно. 150—170 тысяч рублей ушло на каменную половину, еще столько же — на деревянную. Это при том, что материал для стен достался недорого. Котельное оборудование — котел, теплоаккумулятор и радиаторы — тоже составило значительную часть бюджета. Думаю, вместе с ними затраты не превысили полмиллиона рублей. Это не предел, работы продолжаются.

Отдельная часть расходов — обеспечение хутора техникой. Это обслуживание машины, приобретение транспорта и пополнение арсенала инструментов, покупка оснастки и расходников. На каждое дело, на каждую операцию должен быть свой инструментарий, облегчающий и ускоряющий работу.

Я живу за счет частных заказов: работаю с контентом, еще помогаю людям с юридическими проблемами — у меня юридическое образование в области археологии и охраны объектов культурного наследия. Часть денег на ремонты дома приносит блог про этот самый дом.

В доме я живу один круглый год. Нужно, видимо, было дойти до такой стадии, когда начинаешь ощущать гармонию с собой. Когда не ищешь, не ждешь чего-то от кого-то. Может быть, это пришло от неудачных отношений. Может быть, другое. Сейчас я просто наслаждаюсь жизнью: у нас тут сосновый бор, рядом речка, по вечерам утки крякают. Бывает слышно, как бобры плещутся.

Это то, о чем, как выяснилось, мечтает много людей. Я ко всему этому привычен, главное — поддерживать технику в порядке, чтобы в случае чего в любой момент можно было выбраться в город. И стремлюсь все-таки комфорт сделать — обычные удобства, чтобы условия жизни не так уж сильно отличались от городских.

Еще вдохновляющие статьи о том, как делают пригодными для проживания и восстанавливают старые дома:

Больше материалов о покупке квартир и домов, обустройстве и ремонтах — в нашем телеграм-канале «Свой угол». Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить: @t_nedviga