Как мы с мужем самостоятельно выучили немецкий язык с нуля до уверенного А1 за 6 месяцев

Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография

Никогда не любила иностранные языки. В моей средней школе было только два учителя английского языка и когда одна из них ушла на длительный больничный, в расписании нашего класса просто убрали этот предмет на два года. В университете я собралась с силами и за первый курс подтянула школьную программу по языку, получила итоговую пятерку в диплом и еще долгое время об иностранных языках не вспоминала.

Пока не вышла замуж. Мой муж — потомок немцев-переселенцев, он уже три года собирает документы и готовится к переезду в Германию. Так вместе со Свидетельством о браке я получила задачу — выучить немецкий до уровня В1.

Здесь уместна небольшая справка. Для участников программы репатриации в Германию нужен сертификат знания языка уровня В1. А членам их семей, которые переезжают вместе, достаточно знать базу — А1. Но так как вся моя деятельность связана с общением на А1 останавливаться мне нельзя.

И вот мы — молодая семья, живем на вершине холма в Батуми в Грузии, у обоих рабочий график, не всегда стабильный интернет и заранее расписанный бюджет. В процессе обсуждения сроков и методов изучения языка мы пришли к выводу, что за языковые курсы и репетиторов нам платить не очень хочется, подстраивать свои графики под онлайн занятия или поездки в городские языковые школы тоже желания нет. А вот устроить себе челлендж «выучи язык сам за ноль рублей, не меняя ритма жизни» очень даже интересно. Азарт придал мотивации, и мы приступили к разработке методологии. Первым делом нужно было определить инструменты для обучения, их много и в этом проблема.

Инструменты. Какие мы рассмотрели

Курсы на Ютубе. Сотня каналов и авторов, каждый дает урезанную версию своего метода, а остальное предлагает узнать в платном курсе. Это нам не подходит.

Приложения для мобильных телефонов. Их еще больше. Несколько недель ушло на тестирование интерфейса и содержания. В общей сложности мы вдвоем пропустили через себя около ста вариантов.

Всевозможные рабочие тетради и учебники мы вычеркнули сразу — это уже не ноль рублей. Оставили только сборники тестовых экзаменов Гете-института.

И, конечно, чат GPT. Без него никуда.

Методология

Надо было отдельно посчитать статистику часов, которые мы потратили на поиск ответа: «Как учить?». Решили, что пойдем естественным путем, будто мы дети. Такой вариант обучения похож на коммуникативный метод, разработанный Деллом Хаймсом еще в 60-х годах прошлого столетия. Его исследования освоения языковых моделей взял в разработку Совет Европы, сформировал на его базе образовательные программы и внедрил в систему адаптации европейских иммигрантов.

Суть в том, что дети не начинают сразу говорить на языке, формировать предложения, изучать правила. Они слушают и накапливают взаимосвязи «предмет — слово». Только когда у ребенка сформированы нужные ассоциативные пары, он начинает строить и произносить простые предложения и пытаться разобраться в базовой грамматике. Весь образовательный процесс строится так, чтобы он был максимально приближен к реальной жизни.

Плюсом мы добавили для себя еще одно условие: обучение должно так естественно влиться в нашу жизнь, чтобы мы не чувствовали никакого напряжения, а только радость от изучения языка. Поэтому все инструменты должны были быть мобильными, то есть находиться у нас в телефоне, который всегда с собой. А график изучения языка должен быть максимально свободным и привязанным только к нашему желанию и самодисциплине.

Первый этап: формирование словаря

Самое приятное — не надо думать, какие слова являются базовыми в языке, за нас всех уже подумали. Но искать надо не на многочисленных языковых сайтах, где каждый сам себе на уме, а в институтах и учреждениях, которые принимают экзамен в нужной вам стране. Дело в том, что «база» разнится от страны к стране, то, что для немца база, для испанца понадобится где-то на уровне В2 (особенно, это касается разных бюрократических словечек).

В нашем случае таким учреждением стал Гёте-институт. На сайте мы нашли базовый минимум для А1 и В1. Приятно, что к каждому слову уже были подготовлены от одного до семи предложений-примеров. Единственный минус — словарики были в формате PDF, а нам нужна была как минимум Excel таблица, потому что мы не собирались учить с листа, мы хотели геймификацию процесса.

Автоматизировать перенос информации мы не смогли. Распознать текст или иначе удобно брать данные из документа невозможно: каждая строчка находится в отдельной текстовой ячейке, а страница разделена на 4 столбца. И мы вручную (!) перенесли 3200 слов и около 12 000 предложений-примеров. К каждой ячейке сделали перевод, но уже не руками, а с помощью функционала Google Таблиц. Эта рутинная задача позволила нам неплохо освоить около 20% словаря В1. Кстати, позже, когда мы раскусили функционал ChatGPT, поняли, что процесс переноса и перевода мог быть значительно проще, но…

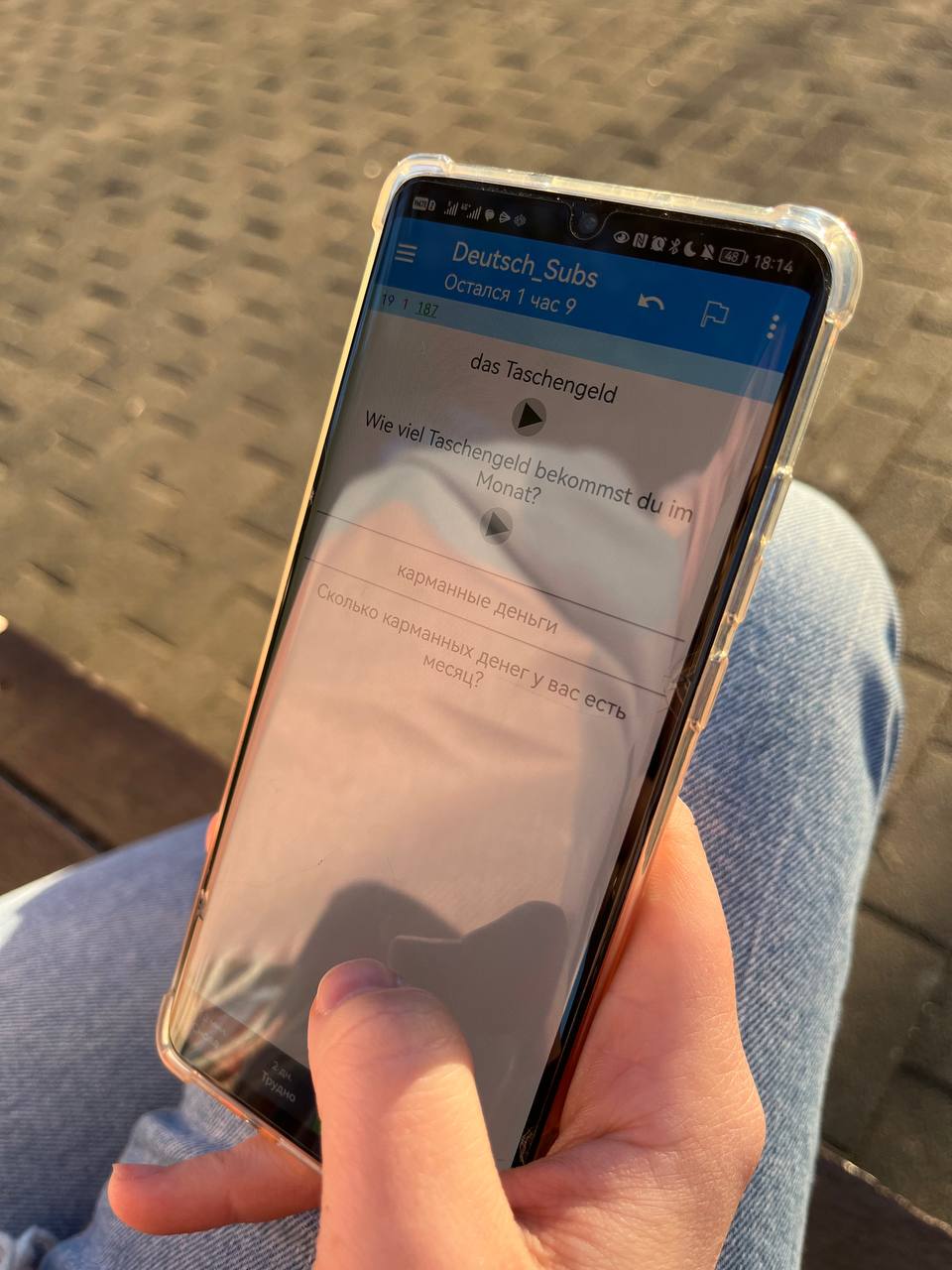

Следующая техническая задача — подобрать интерфейс для заучивания слов. Приложений с функцией добавления карточек множество, но у всех общий дефект — трудоемкий процесс добавления информации (нам же надо 3200 карточек загрузить с примерами и озвучкой).

Мы перебрали с десяток вариантов, пока не обнаружили Anki. Это ресурс, к которому подключаются плагины, один из которых полностью решал нашу задачу. Он пакетно озвучил слова и предложения, самостоятельно прикрепил файлы озвучки к каждой языковой единице. Система обучения по карточкам в Anki простая и удобная, а в сумме с примерами, полноценной озвучкой и переводом всех примеров вышел наиболее эффективный инструмент.

Второй этап: освоение грамматических единиц

Так как книжки и рабочие тетради в наши планы не входили мы решили воспользоваться искусственным интеллектом и сделали из чата GPT репетитора. И в этой задаче главным оказалось освоить навык работы с промтами. Мы начали издалека. Попросили Чат (думаю в этом контексте можно к нему с заглавной буквы) разбить грамматическую базу немецкого языка на основные темы и подтемы. Так появился план обучения. Далее каждый из нас в свободное время предлагал Чату выдать правило по списку и придумать 20-30 предложений для отработки навыка, затем проверить результаты и сформировать рекомендации (продолжить практику по теме или перейти к новой). Процесс общения с GPT оказался незамысловатым и даже интересным. Уже через несколько недель мы перешли в автоматический режим и накидывали ему задачи не задумываясь. Так у нас стало формироваться понимание структуры языка.

Третий этап: немецкий контент

Это яблоко раздора между языковыми школами. Часть считают, что нужно с первого дня смотреть и слушать контент только на немецком и разного уровня сложности, другие говорят о старте с мультиков, третьи предлагают смотреть немецкоязычной контент с субтитрами.

Мы решили выбрать путь наименьшего сопротивления. Выбрали легкий сериал, посмотрели первый сезон на русском языке с немецкими субтитрами, сформировали общее понимание «о чем кино». Затем запустили этот же сезон на немецком с немецкими субтитрами, послушали звучание речи, соотнесли с титрами, осознали свою низкую скорость восприятия живой речи, расстроились. В третий раз мы вновь начали смотреть первый сезон на языке без субтитров. Удовольствия получили уже меньше, зато усвоили простые фразы и смогли понять общие принципы построения разговорной речи. Параллельно накидали в плейлист немецкой музыки и стали понемногу подпевать.

Четвертый этап: пора бы поговорить

Идти в приложения типа Тандема нам не хотелось. Во-первых, достаточно историй о том, на кого можно нарваться, во-вторых, это вновь потребовало бы изменения графика, а это не по заданным правилам. Немецких языковых клубов в Батуми нет и мы вновь вернулись к старому доброму ИИ. Попросили его накидать 10 вариантов диалогов уровня А1 в среднем по 10-15 реплик. Так игра «по ролям» стала нашей забавой в процессе ужина и прогулок. В начале мы заучивали предложения и вопросы, а потом стали сами развивать тему, углублять ее, попутно поправляя друг друга.

Вишенка на торте: дисциплина

Это тот самый момент, на котором запинается абсолютное большинство учеников. Легче пристраститься к спорту, когда ты оплатил абонемент. Мы же шли без него, над нами не было тренера, не было фактора потраченных денег и друг друга мы тоже не контролировали. Настроить привычку помогли два фактора: мягкое внедрение уроков между делами и тайм-трекер. По правилам нашего челленджа в течение дня у нас в общей сложности должно было быть 2 - 3 часа немецкого. В какое время? В удобное, когда есть настрой и желание.

Удобно оказалось так:

- утром учим слова, не вставая из кровати — 60 минут;

- в обед перерыв на грамматику в компании с ChatGPT — 30-60 минут;

- вечером на прогулке или лежа на диване, или за ужином тренируем говорение — 30-60 минут.

Выстроив так процесс, мы не заметили никаких перемен в графике, особого напряжения в жизни и неудовольствия от большой и важной задачи.

Что в итоге

За 6 месяцев мы прошли путь от полного языкового нуля до уверенного А1, не потратив на это ни одного рубля и никак особе не напрягаясь. Взявшись за тесты Гёте-института пришло понимание, что методику выбрали верную — все слова, обороты, ситуации, предложения нам уже знакомы. Для дополнительной тренировки мы просим чат GPT генерировать задания в стилистике экзаменационных тестов, он с этим хорошо справляется. Следующая задача — усложнение тем и грамматики до уровня В1 на базе тех же инструментов. По нашим ощущениям и приобретенному опыту для этого понадобится еще примерно три месяца.