«Мало слов и каша во рту»: как моей дочери диагностировали задержку речевого развития

Обычно дети начинают гулить и агукать к 2,5—3 месяцам. Дочка стала делать это значительно позже.

Когда ей был год, мы пошли на день рождения к сыну подруги. Разница в возрасте была всего один день, но мальчик говорил, например, «пингвин» и «крокодил», а моя Алиса на тот момент не произносила даже «мама». Расскажу, как дочери поставили диагноз и как мы развиваем ее речь.

Вот наша история

Когда я заметила у дочери проблемы с речью

Отдельные простые слова дочка начала произносить примерно к полутора годам — тогда же она пошла в государственный детский сад. Я решилась на это так рано, потому что начала сложный бракоразводный процесс с мужем. Мне надо было работать, чтобы как-то обеспечивать себя и ребенка.

Почти сразу я заметила, что многие дети уже довольно бегло разговаривают предложениями. Другие хотя и изъясняются с трудом, но произносят много отдельных слов. Моя же дочка только начинала говорить первые слова. Успокаивало только то, что в группе были мальчики-близнецы, которые на тот момент вообще молчали.

Спустя несколько месяцев на проблему с речью обратили внимание воспитатели. Они рекомендовали обратиться к врачу и логопеду. На мой вопрос о близнецах, которые тоже не говорят, воспитатели ответили так: у ребят неслышащие родители, поэтому они, скорее всего, тоже обладают этой особенностью. Тут я поняла, что нужно срочно действовать.

Первым делом мы начали посещать частного логопеда: это было проще всего. Я нашла его на «Авито», выбирала по отзывам и приемлемой цене — занятие стоило 700 ₽. Параллельно записала Алису к неврологу и логопеду по ОМС.

Частный логопед не ставила никаких диагнозов, но сообщила, что задержка речи точно есть. А плюсом к этому плохое произношение и слабые артикуляционные мышцы.

Занятия проходили в игровой форме — с карточками, кинетическим песком, логопедическими тетрадями. Все нравилось и мне, и дочке. Но уже тогда я подсознательно понимала, что только при помощи логопеда мы не справимся.

Как дочери поставили диагноз

Посещение логопеда по ОМС в местной поликлинике меня удивило: специалист сообщил, что может скорректировать неверно произносимые звуки, поставить их, поработать над произношением. Но если ребенок практически ничего не говорит, то и работать не с чем. Я ушла буквально ни с чем.

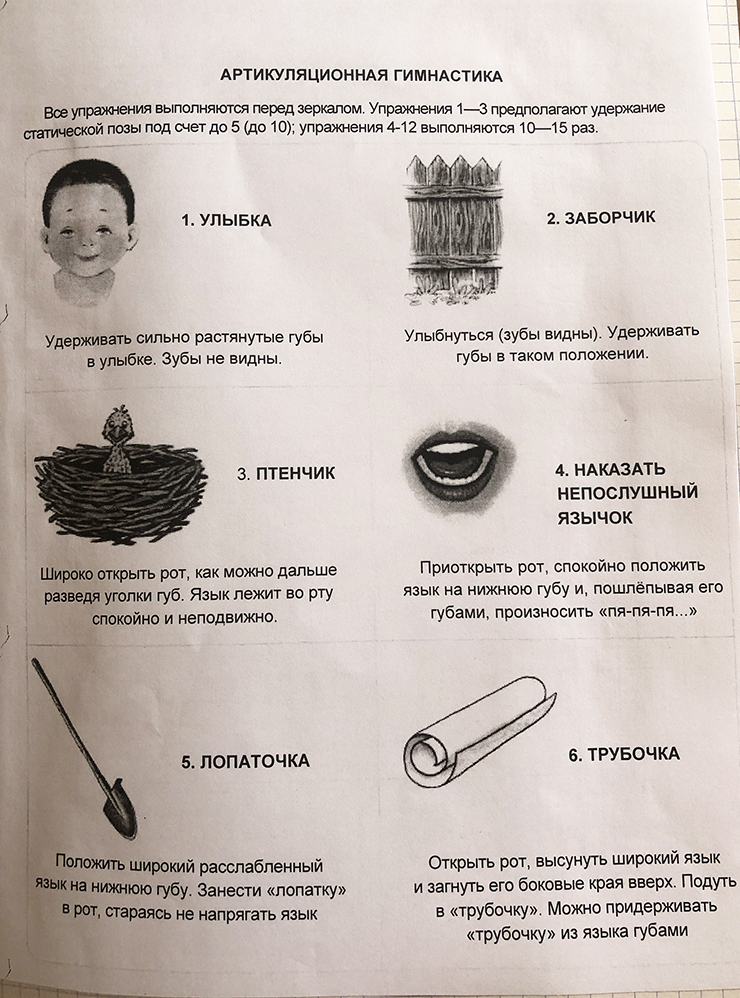

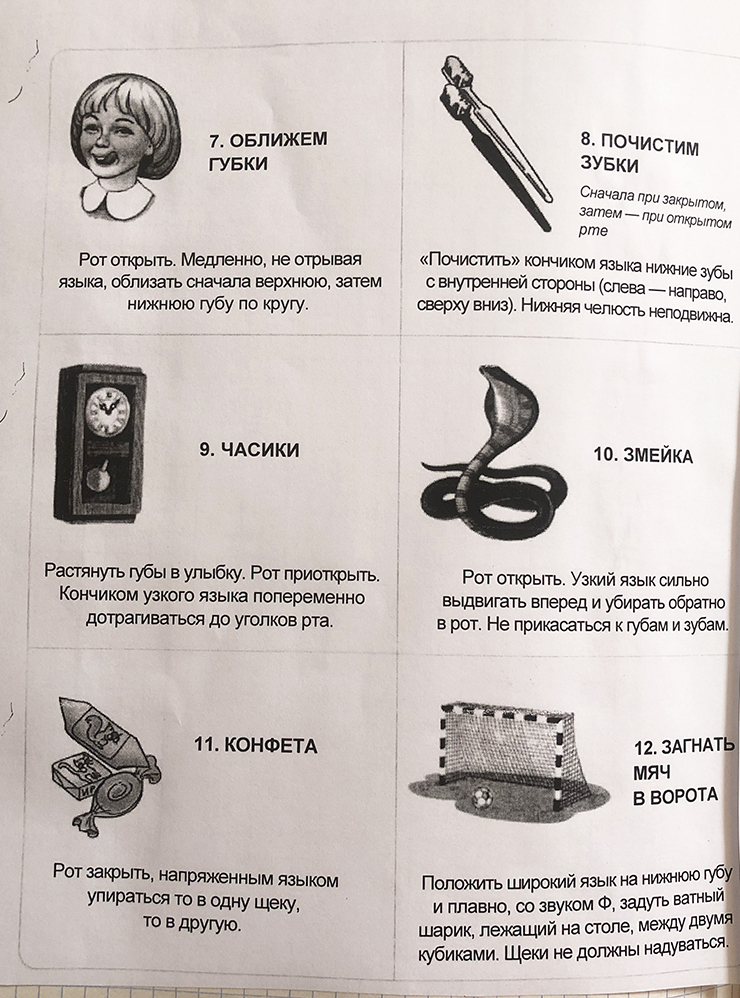

Позже узнала, что логопеды занимаются с неговорящими детьми как минимум артикуляционной гимнастикой, делают логопедический массаж и способствуют запуску речи. Видимо, специалист, к которому мы попали, по какой-то причине решил не затягивать прием.

Как отличить хорошего логопеда от плохого

Если родитель приведет полуторагодовалого ребенка и попросит, например, исправить недостатки звукопроизношения, логопед объяснит, что пока это невозможно, и в таком случае отказ будет обоснованным. Работу по постановке и автоматизации звуков не начинают с такими малышами: это слишком сложный процесс. Расскажу, как он выглядит.

Ребенок сидит перед зеркалом, внимательно слушает логопеда, следит за его движениями, по команде выполняет артикуляционные упражнения. То есть нужно обладать достаточной выдержкой и самоконтролем, чтобы много раз подряд придавать языку, губам, нижней челюсти определенное положение, совершать ряд последовательных движений. Это точно не под силу ребенку в полтора года.

Артикуляционной гимнастики тут недостаточно. Сама постановка звуков заключается в том, что логопед с помощью деревянного шпателя или специального зонда придает нужное положение органам артикуляции ребенка. То есть помещает шпатель или зонд ребенку в рот, поднимает, прижимает или направляет язык и просит повторять определенные звуки.

Но и этого мало. Чтобы ребенок мог самостоятельно выговаривать звуки, он должен обладать навыком звукобуквенного анализа. То есть следить за своей речью и понимать, какую позицию в слове занимает нужный звук — в начале, середине или конце. Это трудная, скучная, долгая работа, которая детям неинтересна. Преждевременно начинать ее до достижения ребенком четырех, а иногда и четырех с половиной лет.

Подытожу: чтобы судить о компетентности специалиста, нужно сформулировать запрос, найти логопеда, который занимается этими задачами, а потом проследить за их выполнением и прогрессом ребенка.

Бывает, один логопед не ставит звуки, но растормаживает речь, расширяет словарный запас и совершенствует грамматический строй. А другой не обладает компетенциями в области растормаживания речи, но при этом лучше всех на свете ставит звуки. Что ни в коем случае не делает его плохим логопедом — скорее, наоборот.

Посещение невролога было более результативным: диагноз — сильная задержка речи и расстройство экспрессивной речи . То есть дочка все понимает, но не может выразить свои мысли словами. Нужно было выбрать тактику лечения и следовать ей.

Нам предложили медикаментозное лечение. Но я была настроена попробовать решить проблему без лекарств. С рождения у дочки часто бывали аллергические реакции даже на сироп от температуры с обычным ибупрофеном, не говоря уже о других таблетках.

Однажды Алиса попала в больницу с отеком и острой крапивницей: организм отреагировал на новую смесь резкими пятнами на коже, стали опухать руки и ноги. Я пережила такое потрясение, что боялась давать ребенку что-то новое, особенно таблетки.

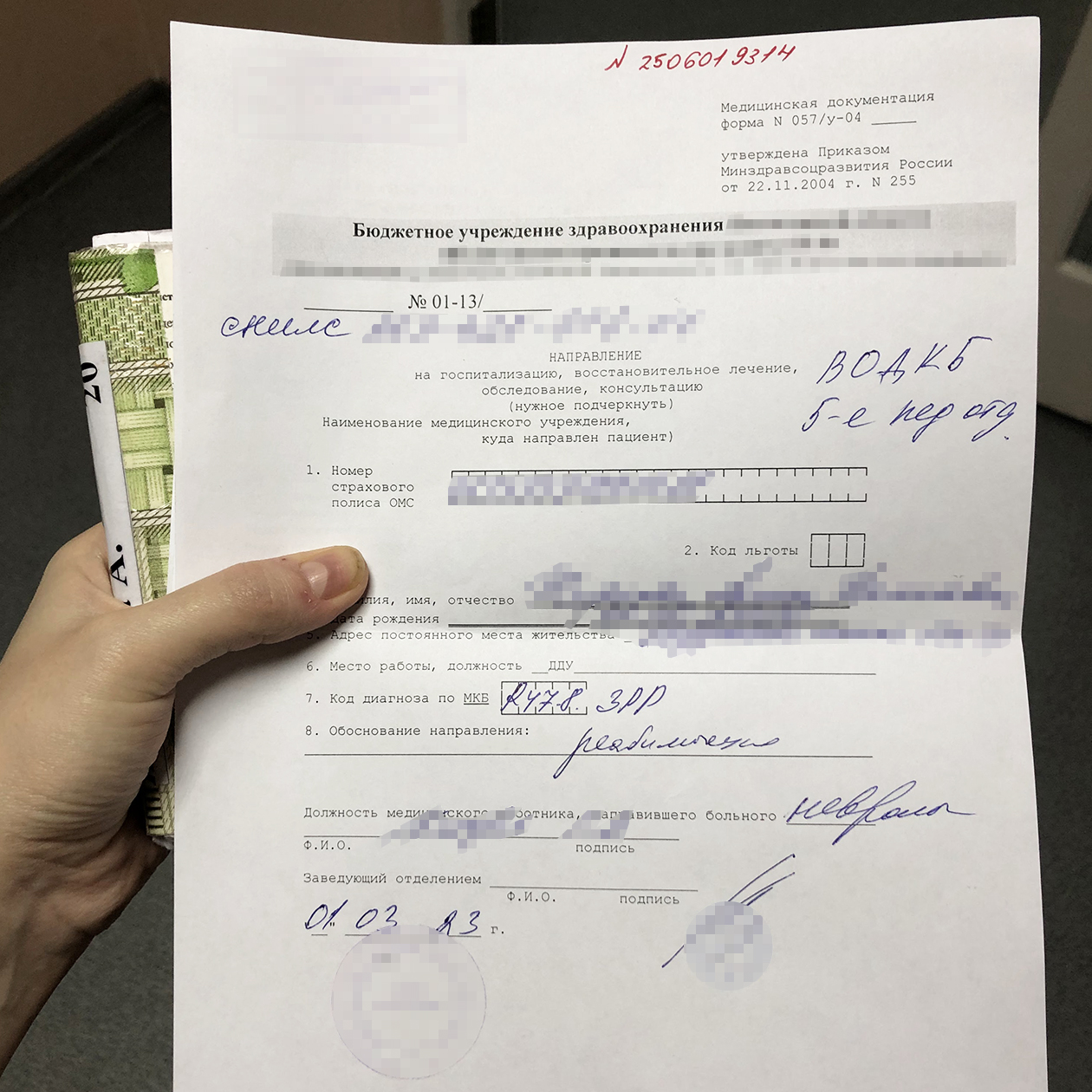

Тогда невролог предложил реабилитацию в областной больнице. Я согласилась.

На тот момент мы с дочкой жили вдвоем и наше финансовое положение было крайне уязвимым. Посещать платные процедуры и логопеда было финансово сложно, поэтому я ухватилась за возможность реабилитации по ОМС. Из затрат — только билеты на автобус и перекус для ребенка.

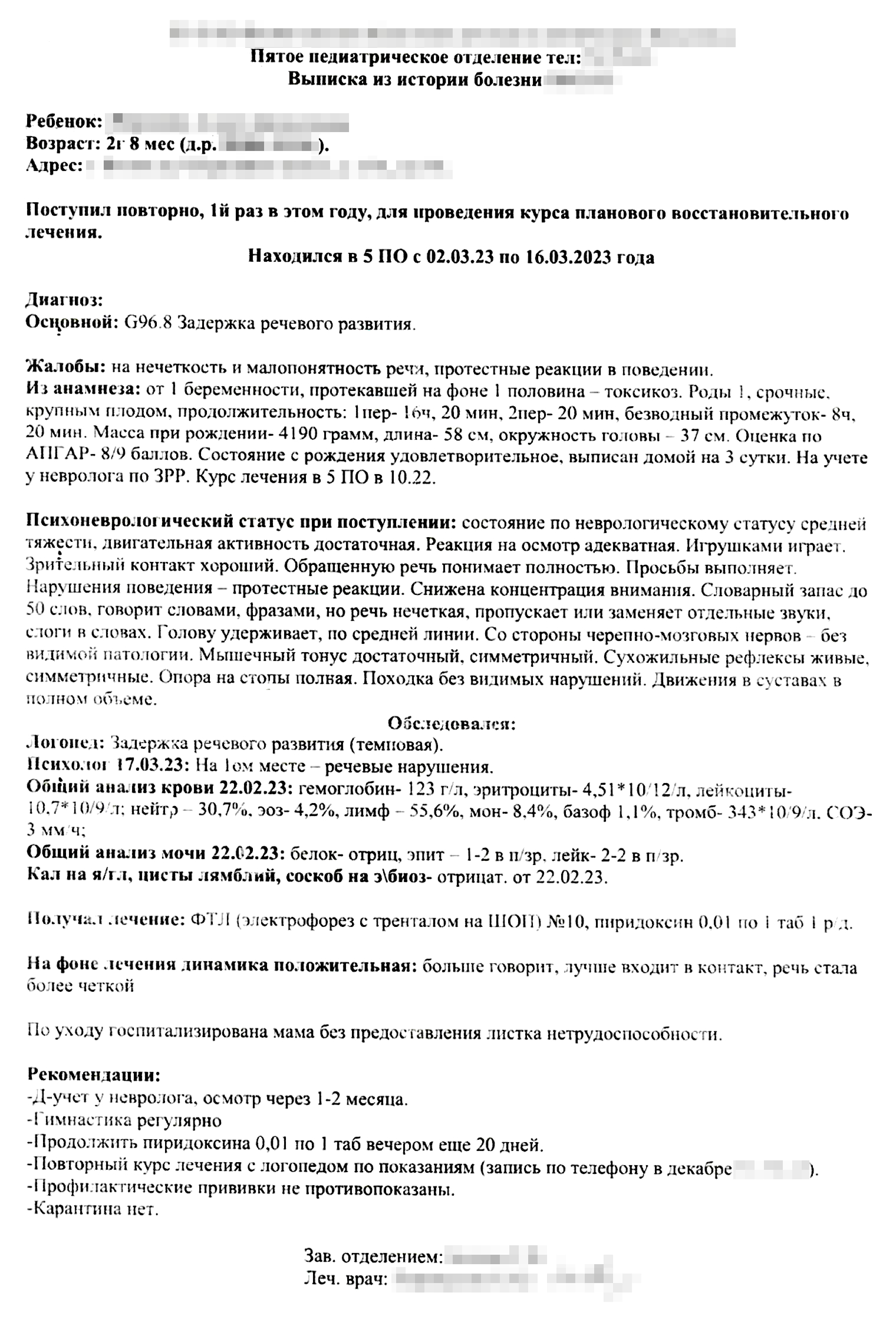

Как прошла первая речевая реабилитация

В день поступления нужно приехать в больницу к 8 утра, чтобы пообщаться с лечащим неврологом, пройти нескольких специалистов и ознакомиться со списком предложенных процедур и занятий.

Два первых курса реабилитации курировала одна и та же врач, которая мне очень понравилась. Она тщательно осматривала ребенка, задавала вопросы мне и дочке. На момент поступления на первую реабилитацию Алисе было два года и четыре месяца, а в словарном запасе было меньше 10 слов.

В итоге нам предложили:

- электрофорез с магнием и «Эуфиллином»;

- занятия с логопедом и психологом;

- медикаментозную терапию «Пикамилоном» .

Я согласилась на все — расскажу, что и как проходило.

Электрофорез. Эту процедуру дочке делали сидя. Чаще всего я сажала ее на колени и придерживала. Иногда усаживала на кушетку рядом. Совсем маленьким детям электрофорез делают в положении лежа.

Во время процедуры дочка часто капризничала, но в целом переносила ее терпимо.

Логопед. Занятия с логопедом очень нравились: нам попался специалист от Бога и просто приятный в общении человек, который действительно любит детей.

Одни занятия были посвящены произношению, другие — артикуляционной гимнастике. Еще дочка прошла курс логопедического массажа. Это выглядело так. Я в большом напряжении держала дочку на коленях и старалась хоть чуть-чуть ее фиксировать. В свою очередь, специалист помещала ребенку в рот специальные приспособления и воздействовала на мышцы речевого аппарата: язык, губы, щеки, небо.

Процесс давался Алисе нелегко: под конец она уставала, начинала сильнее крутиться. Но в целом неплохо переносила процедуру и занималась с желанием.

Психолог. Занятия с психологом тоже нравились. Специалист провела диагностику поведения и знаний ребенка, дала рекомендации и начала заниматься с дочкой. Все проходило в игровой форме: выбери лишнюю картинку, назови животных и тому подобное. Ребенку было интересно.

Мне же специалист запомнилась своей тактичностью, а еще она всегда подробно отвечала на мои вопросы. Так, я часто консультировалась с ней насчет поведения Алисы. Больше всего беспокоила реакция на отказы: дочь просто падала на пол и на улице, и в торговом центре, и в поликлинике. Поднимать ее было бессмысленно и нереально: она кричала и отбивалась. А если я отпускала ситуацию и давала отлежаться, она спокойно вставала — и мы мирно продолжали путь.

Психолог отметил, что, возможно, это вошедшая в привычку протестная реакция — бороться с такой будет проблематично. А возможно, нужно просто перерасти эти «чудесные» проявления характера.

Медикаментозная терапия. Нам выдали «Пикамилон» — ноотроп, который должен улучшать мозговое кровообращение. Врач дал рекомендации по приему таблеток, но я так и не решилась давать их ребенку — из-за возможных аллергических реакций.

Забегая вперед, скажу, что в итоге этот препарат дочка принимала только по время последнего курса речевой реабилитации и хорошо его перенесла.

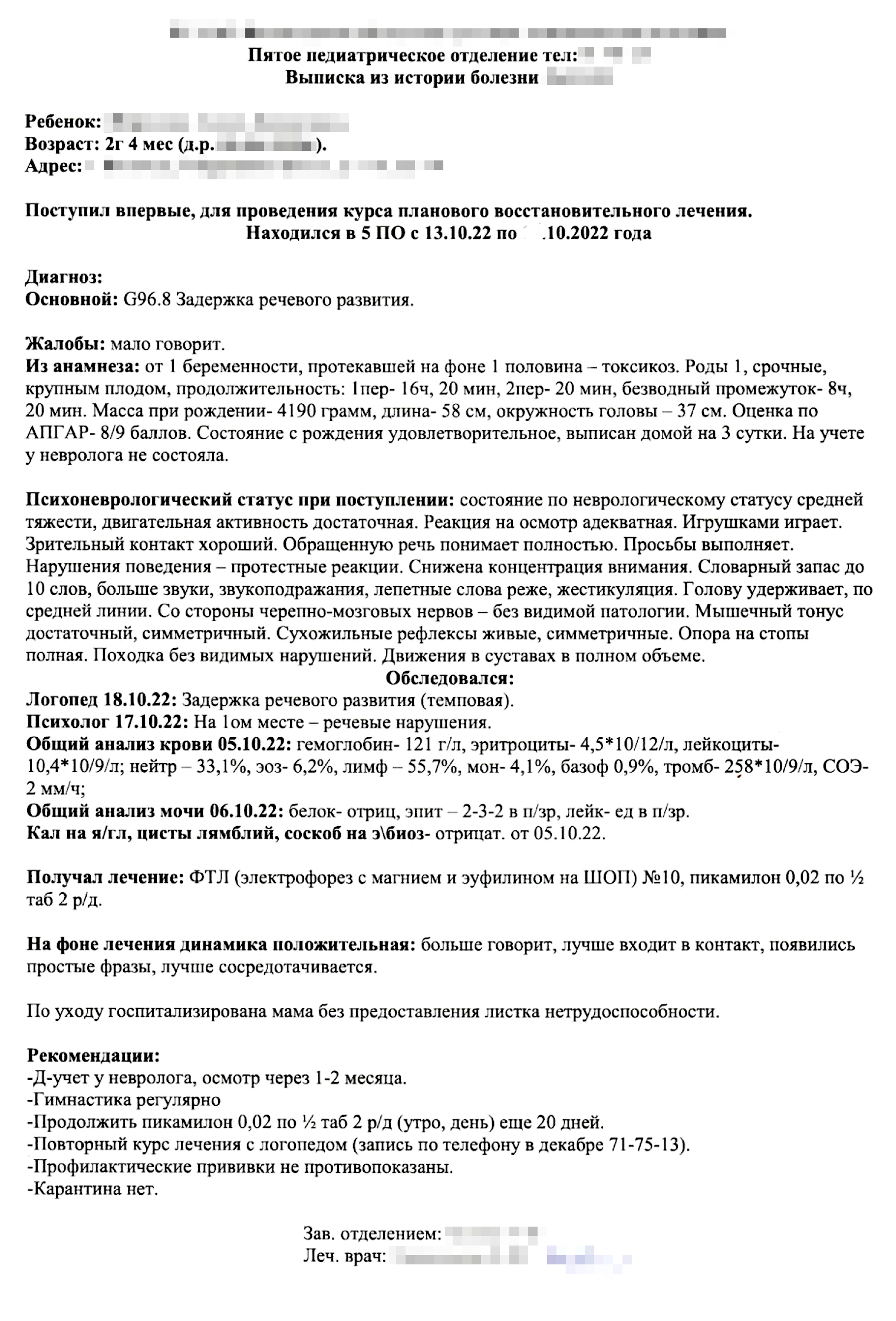

К концу первой реабилитации, то есть спустя две недели, прогресс уже был заметен. Главной целью на тот момент было увеличение словарного запаса — и он стал довольно быстро пополняться.

Меня предупредили, что, если есть задержка речи, может появиться и задержка психологического развития, так как ребенку сложнее общаться со сверстниками и познавать мир. Но по итогу специалисты отметили проблемы только с речевым развитием — психически дочка развивалась без отставаний, интеллект был полностью сохранен.

Дома я почти не занималась с Алисой: она не воспринимала меня как учителя — крутилась, смеялась, убегала. Чтобы не тратить свои и ее нервы, я бросила эту затею. Но между делом часто рассказывала ей о геометрических фигурах, временах года, погоде, цветах, показывала на примерах. Так процесс не вызывал протеста и шел интереснее для ребенка. Многое она узнала и запомнила именно благодаря нашим познавательным разговорам и прогулкам.

Я купила много книг по развитию речи, и мы старались хоть иногда по ним заниматься. Одна из книг понравилось дочке особо — «Большой логопедический учебник для самых маленьких». Она до сих пор любит посидеть и самостоятельно ее полистать.

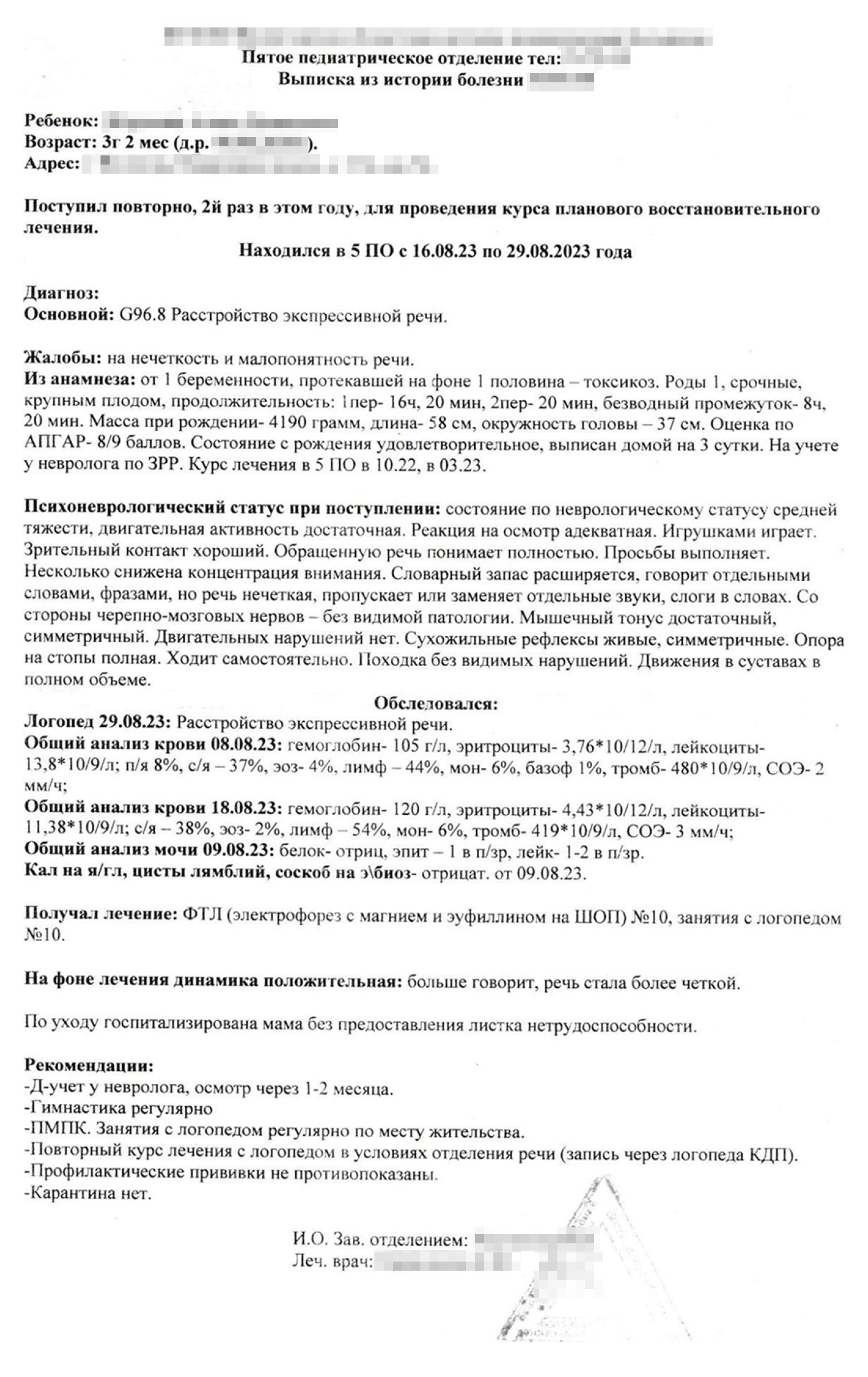

Что было на последующих речевых реабилитациях

Второй курс состоялся примерно через полгода — именно такой перерыв мне посоветовали сделать. За это время в речи Алисы появлялись новые слова, но уж очень медленно. Мне казалось, что в целом ситуация ухудшается и отставание не компенсируется, а только увеличивается, так как сверстники развивались очень быстро.

Несмотря на то что на вторую реабилитацию мы предварительно записывались, при поступлении оказалось, что у логопеда нет окошек. А значит, занятий с ним не будет. Я ужасно расстроилась, но выбора не было. В итоге ребенку делали лишь электрофорез с «Тренталом» — это сосудорасширяющий препарат, который должен улучшать мозговое кровообращение.

Радовало то, что в целом речевая реабилитация ребенку нравилась и приносила положительные эмоции. После процедуры иногда приходилось ждать врача, и для этого нам выделили палату дневного стационара, где ребенок мог отдохнуть и дождаться доктора. Но дочь предпочитала игровую комнату с игрушками и развивающими материалами.

В этот раз эффекта практически не было. Да и с чего ему быть: электрофорез не обладает доказанной эффективностью. Поэтому мы возобновили занятия с частным логопедом: было очевидно, что ребенку нужны постоянные занятия. Это выматывало физически: после работы я забирала дочь из сада и мы ехали по пробкам в забитом автобусе. А еще было тяжело финансово.

Третий курс прошел чуть насыщеннее: к электрофорезу вновь добавили занятия с логопедом. А вот психолога дочке так больше и не назначили.

В целом реабилитации проходили аналогично и особо не отличались друг от друга. После каждого курса в словарном запасе дочки появлялись новые слова. Но меньше, чем я каждый раз ожидала. Еще речь становилась немного чище — пропадала та самая каша во рту, которая мешала произношению. Но, к сожалению, эффект сохранялся недолго.

Невролог каждый раз напоминал, что реабилитацию нужно проходить регулярно и без пропусков, что мы и делали.

Какие проблемы логопед может решить в одиночку

Самостоятельно, без помощи других специалистов логопеду под силу, например, исправить недостатки звукопроизношения, усовершенствовать навыки чтения и письма, подготовить руку к письму, исправить нарушения письменной речи — речь о дислексии и дисграфии.

С запинками в речи или заиканием логопед может работать, только если это входит в его компетенцию. При этом заикание часто требует комплексного подхода со стороны логопеда, психолога, нейропсихолога, психотерапевта.

Все вышесказанное актуально, если говорить о детях и взрослых без сопутствующих нарушений развития, таких, например, как задержка речевого и/или интеллектуального развития, аутизм, ДЦП. В этих случаях прогресс, как правило, более заметен, если над проблемой работает междисциплинарная команда специалистов: логопед, дефектолог, нейропсихолог, поведенческий терапевт, кинезиотерапевт, психолог.

Четвертый курс мы проходили уже в новом отделении — для детей постарше. В палатах были большие кровати, а сама реабилитация длилась дольше — 21 день вместо привычных 14.

На этот раз дочке прописали:

- занятия с логопедом;

- массаж спины;

- электрофорез;

- магнитотерапию .

Реабилитация прошла хорошо, а эффект был отличным. В этот раз в документах впервые указали, что у дочки синдром дефицита внимания и гиперактивности — СДВГ. Об этом я подробно рассказала в другой статье Т—Ж.

На диагноз мне намекали и раньше — сначала невролог, а потом психолог в поликлинике. Но подтвердил это и указал в выписке только логопед после четвертой речевой реабилитации.

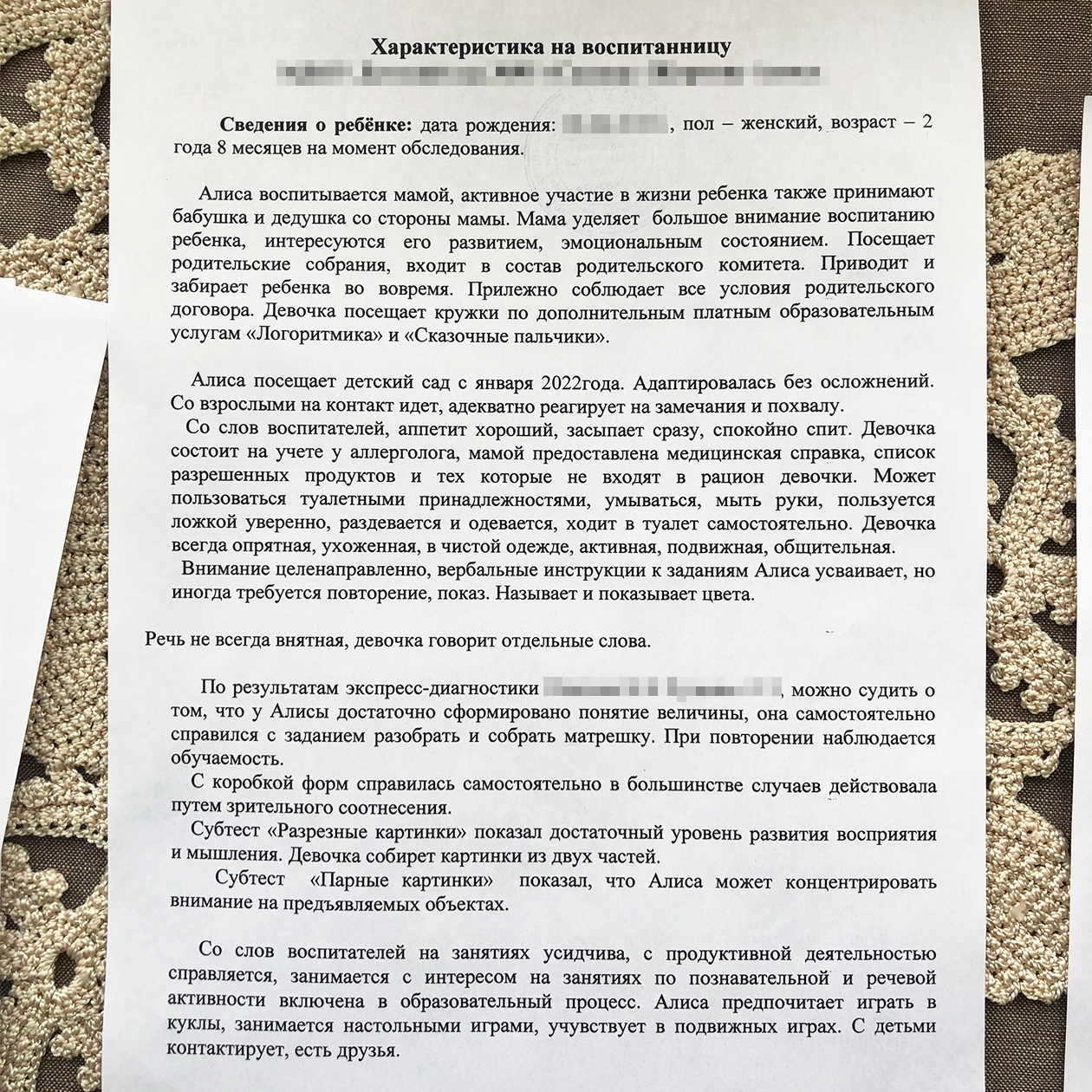

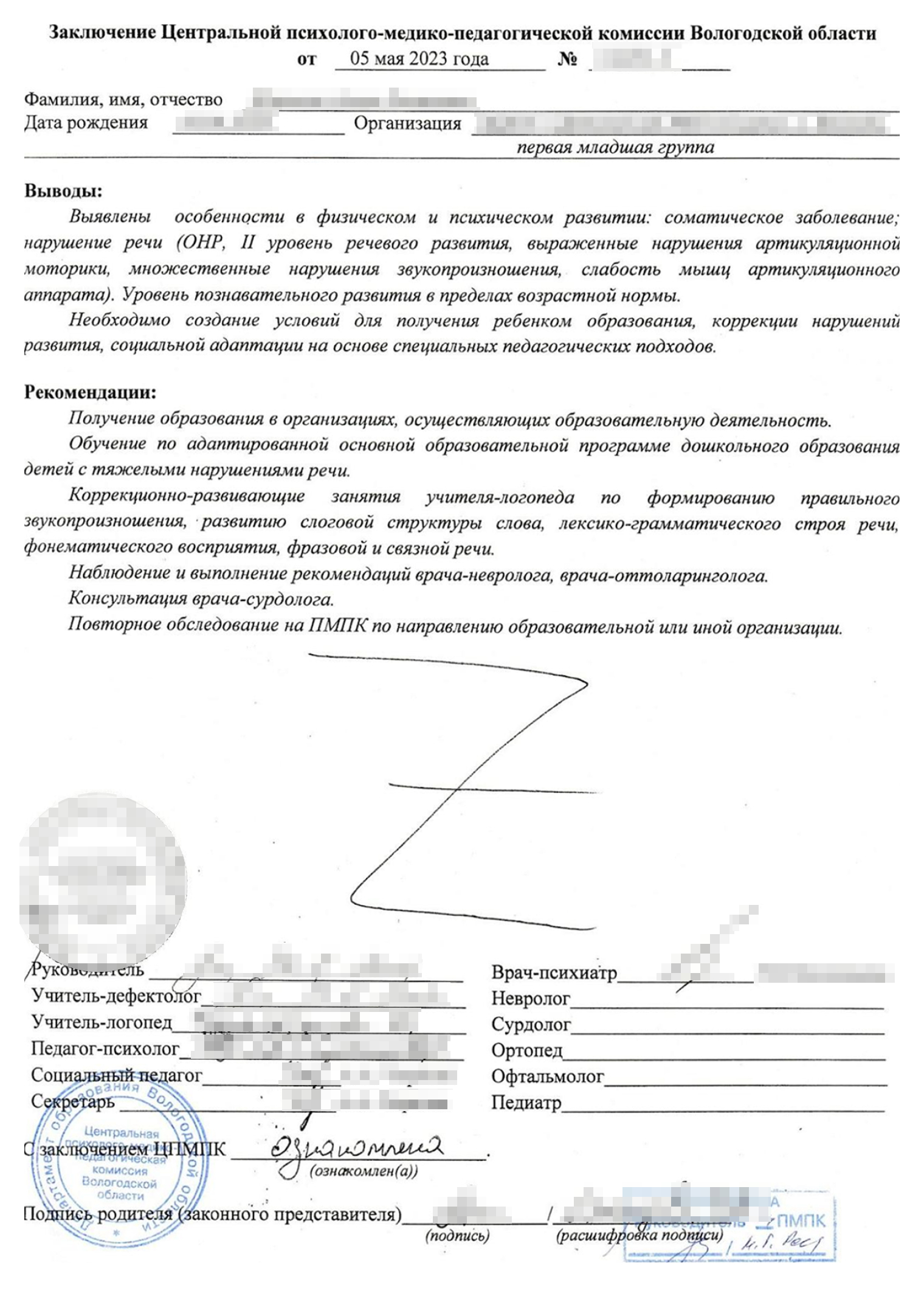

Зачем и как мы прошли ПМПК

Во время второй реабилитации мы продолжали периодически ходить на диагностику к логопеду по ОМС, но уже к другому — более квалифицированному.

На очередном приеме нам сообщили, что в саду дочери, который относится к обычным общеобразовательным, есть штатный логопед. На занятия к нему можно попасть бесплатно, если пройти психолого-медико-педагогическую комиссию — ПМПК.

Логопед из поликлиники дала список документов, которые нужно подготовить для комиссии:

- Справка от невролога о том, что у ребенка есть статус ограниченных возможностей здоровья — ОВЗ.

- Справка от психиатра из психоневрологического диспансера.

- Выписка из истории развития.

- Характеристика от воспитателя в детском саду.

- Любой рисунок дочки.

Я собирала документы около месяца: совмещала это с работой и частыми болезнями ребенка. После позвонила в центр ПМПК, записалась на комиссию и некоторые документы заранее отправила электронной почтой.

Я сильно волновалась. Начиталась ужасов про плохое отношение, завышенные требования, добавление несуществующих диагнозов. На деле комиссия оказалась совсем не страшной и в нашем случае состояла из четырех человек. Я в суматохе забыла оригинал одного из необходимых документов, но мне пошли навстречу — прямо в центре распечатали копию по фотографии в телефоне.

Дочка же спокойно реагировала на новое место и рисовала за детским столиком в центре ПМПК. После без проблем выполнила все задания по мере своих возможностей, пообщалась со специалистами. Они были вежливыми, отзывчивыми, дали много рекомендаций и оставили только положительные впечатления.

Нарушение речи подтвердили, подробно описав все в заключении. Я принесла его в сад, надеясь, что в ближайшее время дочке назначат занятия с логопедом. Прошла неделя, затем — другая, а занятия даже не запланировали.

Заведующая пояснила, что процесс небыстрый и сначала им нужно составить индивидуальный план занятий. В итоге эти в прямом смысле несколько строк писали целых пять недель. Но даже после ситуация не улучшилась.

Логопед часто уходила на больничный, а заменять ее было некем. Когда специалист выходила, заболевала Алиса. Когда она выздоравливала, логопед почему-то не брала ее на занятия.

В итоге история с комиссией ПМПК дала нам в среднем три занятия в месяц — между больничными дочки и логопеда. Хотя ежемесячно их должно было быть минимум восемь — по два каждую неделю.

Такой результат меня не устроил. Я поняла, что без логопедического сада или хотя бы группы нам не обойтись.

Как нам удалось попасть в логопедическую группу

Чтобы уточнить, как попасть в логопедический сад, я обратилась в местное министерство образования. Там меня уверили, что это несложно: достаточно подать заявление через госуслуги и прикрепить к нему заключение комиссии ПМПК.

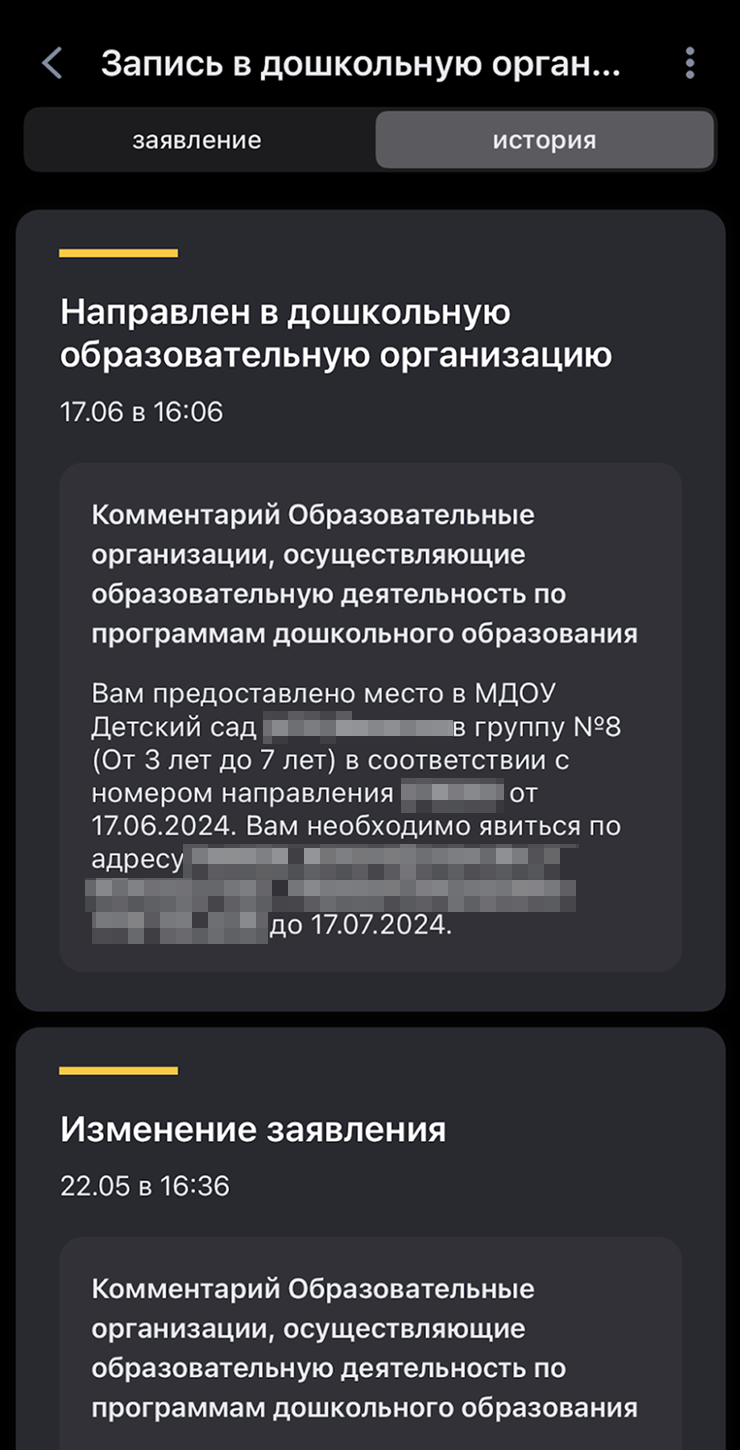

Направление заявления на госуслугах. Я все заполнила, но не нашла, куда нужно загрузить заключение. Позвонила в министерство образования — там убедили, что проблем не будет. Якобы, если я указываю логопедические сады, дочку пригласят именно туда, а заключение ПМПК мы представим по факту. И вообще, в системе все данные уже есть. Я успокоилась, отправила заявление и стала ждать.

Вскоре узнала, что в нашем городе лишь один полностью логопедический сад, а в остальных есть только логопедические группы. Мне было не принципиально — хотелось получить место поближе к дому.

Спустя неделю нам выдали направление. Тогда я подумала: а еще кто-то жалуется, что в логопедические сады и группы большие очереди! Но в новом саду меня огорошили: оказывается, я подала заявление в общеобразовательную группу. Чтобы попасть в логопедическую, надо лично поехать в министерство образования, написать заявление и приложить копию заключения ПМПК.

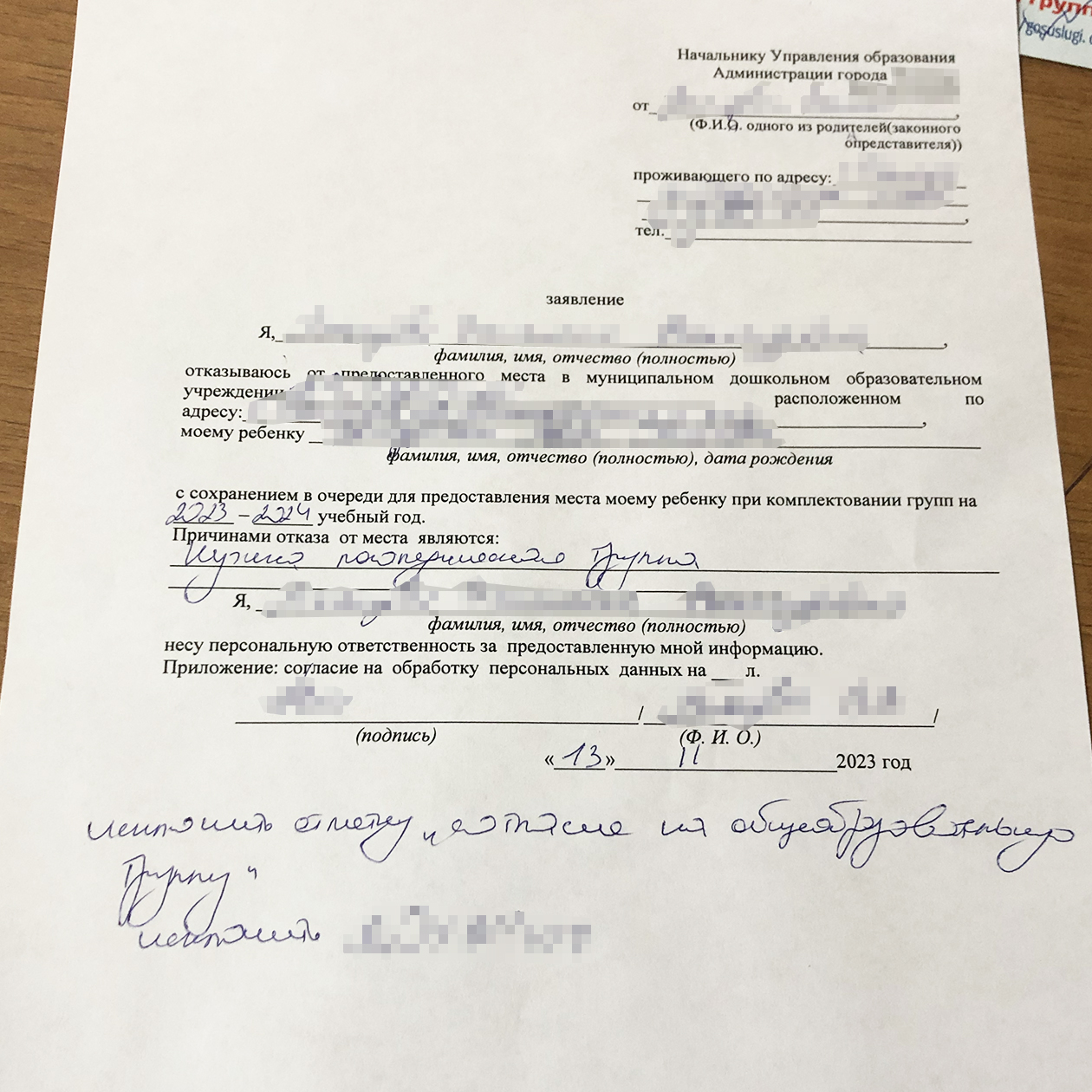

Подача заявления в министерство образования. Расстроенная и растерянная, я взяла на работе отгул. Уже на следующий день лично сидела в одном из кабинетов ведомства с копией заключения ПМПК и писала заявление от руки.

Оказывается, при подаче заявления в логопедический сад или группу надо дополнительно указывать, что я не согласна на обычную общеобразовательную группу. Прописывать необходимо дословно: «Исключить отметку „Согласие на общеобразовательную группу“». На госуслугах в соответствующей строке не нужно ставить галочку — хотя я изначально так и сделала.

После было долгое и томительное ожидание. Я отдала заявление в ноябре, на дворе была уже зима, а направления в сад все не было. В министерство мне сообщили, что на нынешний учебный год в выбранных нами садах не формируют группы четырехлеток. А там, где формируют, уже полный комплект, ведь группы всего по 10 человек.

Тем не менее нам предложили альтернативу и перечислили сады, в которых точно есть места. Я выбрала меньшее из зол — сад, который находится ближе всего к нашему дому. Но и до него пешком, увы, не дойти.

Зачисление в логопедическую группу. В начале лета пришло приглашение в выбранный сад. Дочка на тот момент уже давно не ходила в прежний общеобразовательный сад и восстанавливалась после плановой операции по удалению аденоидов.

Мы забрали документы и унесли в новый садик. Алиса особо ничего не поняла и не расстроилась. А вот я уходила со слезами: прежний сад очень нравился, а воспитатели с большой любовью относились к своей работе и детям. Но проблему развития речи они не решали. Я очень волновалась, но успокаивала себя тем, что вряд ли в группе компенсирующего типа могут быть плохие воспитатели.

Оказалось, что новая группа не работает летом и откроется в сентябре. Поэтому остаток теплых дней мы были предоставлены сами себе. Почти не занимались за столом. Зато Алиса узнала, что такое поезд, море, медузы и многое другое. Думаю, что такой отпуск был полезнее для нас обеих.

Что представляет собой новый сад

Оснащение. Нашему детскому саду 27 лет. Конечно, в здании, которое строилось в девяностых, мало нового и современного, но я отношусь к этому лояльно. Главное — специалисты и помощь, которую они оказывают детям.

Помещения большие, в группе уютно. Силами родителей и воспитателей постоянно пополняется ассортимент игрушек, книжек и развивающих материалов.

Необходимые вещи. На родительском собрании перечислили, что надо приобрести для занятий в логопедической группе. Получился такой список:

- Зеркало для выполнения артикуляционных упражнений и гимнастики.

- Тетрадь для развития математических способностей по указанному образцу.

- Прописи по указанному образцу.

- Две большие папки с ручками для хранения тетради А4 в группе и папка, чтобы носить тетрадь домой для выполнения домашнего задания.

- Папка для хранения рисунков в саду.

- Набор мягких цветных карандашей.

- Два мягких простых карандаша.

- Большая папка формата А4.

- Клей-карандаш.

- Пенал.

Кое-что у нас уже было, остальное докупили в магазине канцелярских товаров и на маркетплейсе. Потратили 1500 ₽.

Группа — это 10 ребят с похожими проблемами. Пара малышей не разговаривают вовсе. Благодаря тому что вокруг мало детей, дочка намного реже болеет.

Воспитатели предупреждали, что среди детей с тяжелыми нарушениями речи бывает больше стычек. Вроде как такому ребенку легче толкнуть, стукнуть или отобрать что-то у товарища, чем объяснять. Но пока я ничего не заметила: все тихо и мирно, дочка не жалуется.

Специалисты. С воспитателями повезло: они добрые и внимательные, заинтересованы в воспитании и развитии детей. В течение дня кидают в чат фотографии малышей. Пока я на работе, это радует и греет душу.

С детьми работает логопед. Групповые занятия проходят ежедневно, индивидуальные — два раза в неделю. Специалист умеет заинтересовать и замотивировать ребенка: даже Алиса с ее диагнозом СДВГ занимается спокойно.

Диагностика речи. В самом начале логопед детского сада сообщила, что у Алисы очень плохое произношение, нет звуков и мы вряд ли успеем поправить все это до школы. Но, мол, будем стараться и усиленно заниматься.

Я расстроилась и решила записать дочку на повторную диагностику к логопеду по ОМС. Она успокоила: речь для нашей ситуации отличная, западает всего пара звуков — остальные установятся в старшем возрасте. Я видела, что ребенок коверкает слова, многое произносит неверно, а произношение оставляет желать лучшего. Но вспоминая, как было, в целом тоже была довольна речью дочки.

Сообщать логопеду из сада мнение его коллеги я не стала. Решила, что раз там считают отставание большим, а ситуацию серьезной, то будут усерднее заниматься с дочкой. Хуже от этого точно не будет. Так и вышло: прогресс в речи ребенка я заметила уже с первой недели посещения сада.

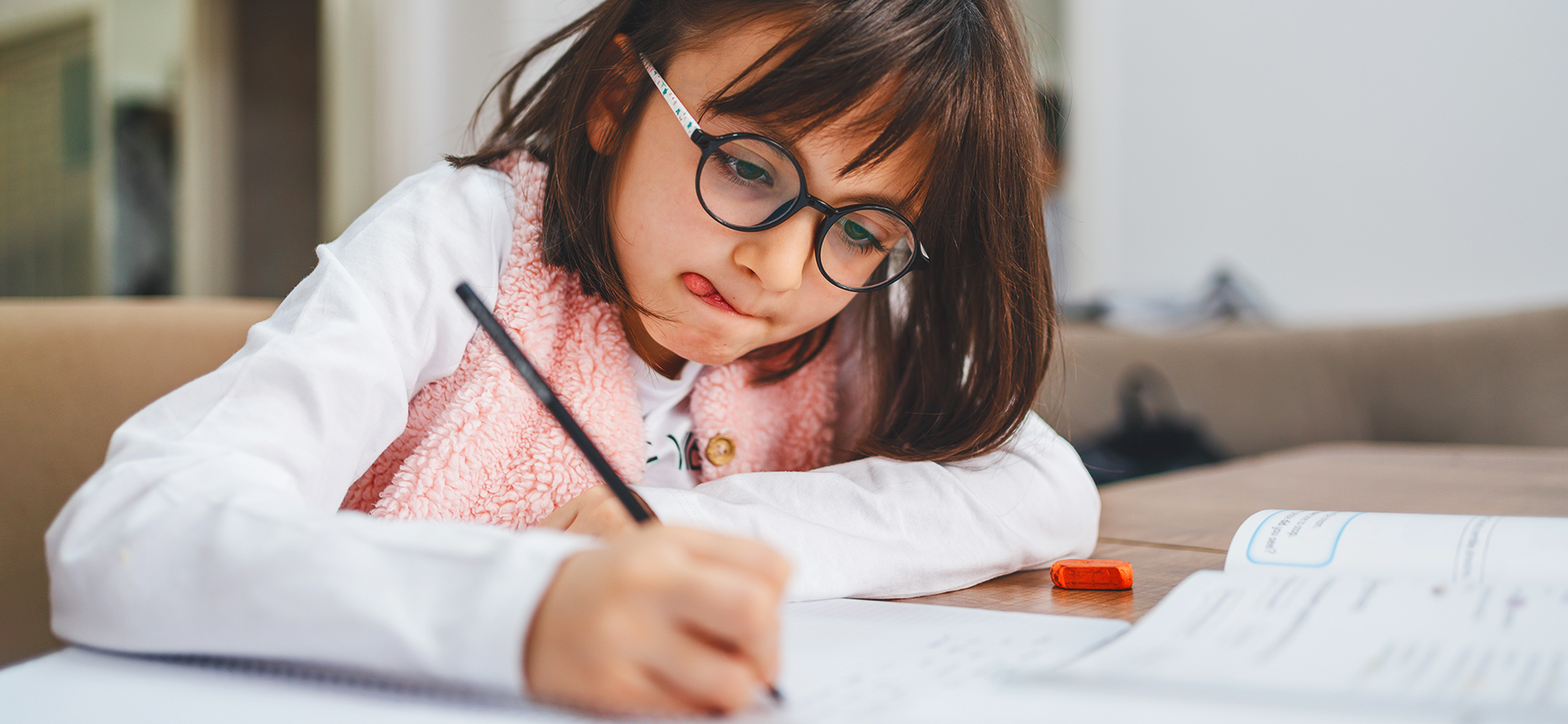

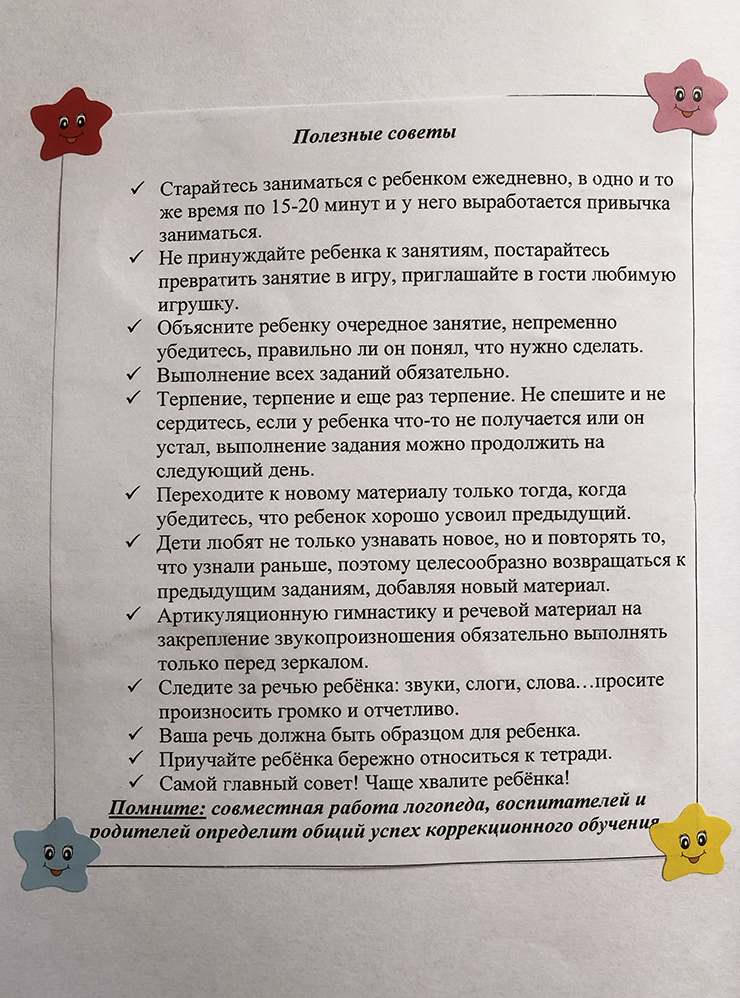

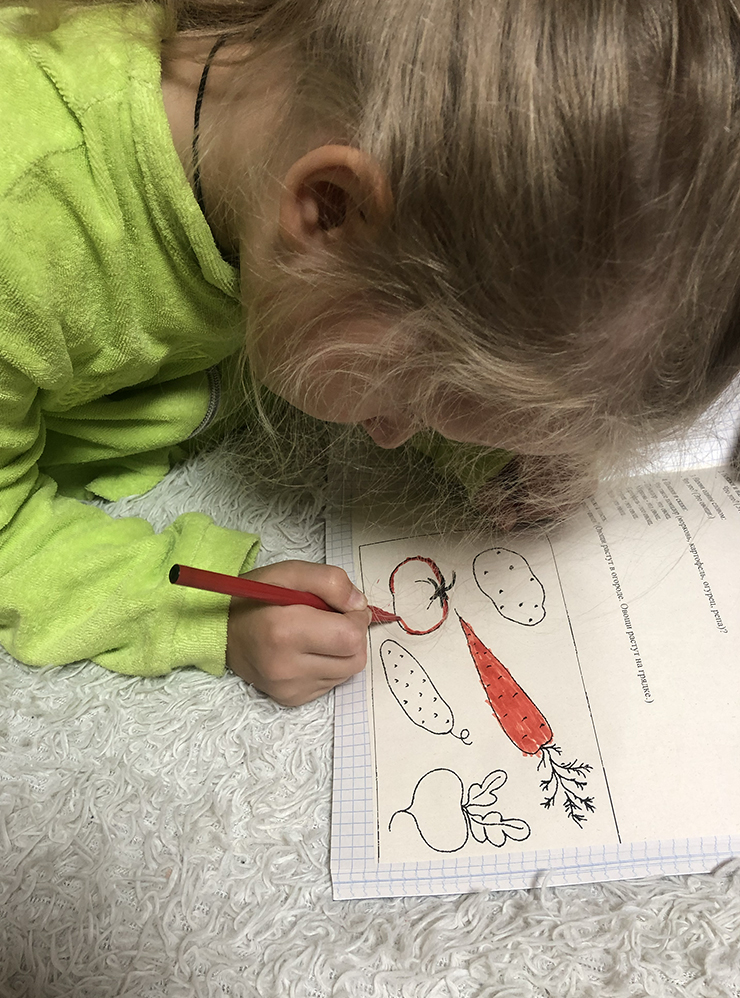

Домашние задания. В тетрадь А4, которую мы купили, логопед вклеивает листы с домашним заданием — там же Алиса его и делает. Еще в начало вклеена артикуляционная гимнастика —выполнять ее нужно ежедневно, но из-за СДВГ это не всегда получается.

Логопед задает и письменные домашние задания: раскрасить, обвести, провести по контуру. Дочка с удовольствием их выполняет, но подолгу сидеть за столом ей тяжело, поэтому я разрешаю дочке заниматься так, как ей удобно, — даже на кровати.

За выполненное домашнее задание логопед вклеивает в тетрадь наклейку. Алиса с радостью мне их показывает и хвастается.

Дополнительные траты. Я сдала в фонд группы 2000 ₽ — так делают раз в год, и меня это не смутило. Деньги идут на бытовые нужды вроде влажных салфеток и мусорных мешков, канцелярские принадлежности для детей, украшение группы перед праздниками.

Еще в нашем саду, как и во многих других, есть дополнительные платные кружки и услуги. Дочка ходит на два таких кружка: логоритмику и хореографию. Одно занятие по хореографии стоит 85 ₽, по логоритмике — 120 ₽.

Также детей по желанию угощают кислородными коктейлями, цена одного — 150 ₽. Убедительных доказательств, что они полезны, не существует. Но моя дочка не отказывается пить их, а я не против. В конце месяца выходят совсем небольшие суммы — особенно по сравнению с прежними тратами на частного логопеда.

Что в итоге

Я очень рада тому, что дочка посещает логопедическую группу и ее речь стабильно развивается почти без дополнительных занятий вне сада.

Пока не знаю и не загадываю, вытянет ли Алиса с ее диагнозами — синдромом дефицита внимания и гиперактивности и тяжелыми нарушениями речи — общеобразовательную школу и обычный класс. Но уверена: занятия в саду однозначно дадут хороший прогресс в речи и положительно повлияют на подготовку к школьной поре.

Материалы, которые помогут родителям сохранить бюджет и рассудок, — в нашем телеграм-канале @t_dety