Как найти сведения об участнике Великой Отечественной войны

О боевом пути прадеда и месте гибели двоюродных дедов я узнала через интернет.

Раньше, чтобы отыскать информацию об участниках Великой Отечественной войны, нужно было отправлять запрос в архивы и долго ждать ответ. Сейчас сотни миллионов документов военных лет оцифрованы и находятся в открытом доступе.

О чем расскажу

Что можно узнать о фронтовике ВОВ из открытых источников

Однажды мне довелось своими глазами увидеть, как в одной семье много лет спустя закончилась Великая Отечественная война.

В августе 2009 года в дверь квартиры, которую я снимала, постучался пожилой сосед. Он показал письмо, которое только что получил. Волонтеры-поисковики нашли захоронение времен ВОВ и именной жетон его отца. Тот числился пропавшим без вести, но, как оказалось, погиб в бою.

Теперь сын погибшего бойца — сам уже 70-летний — наконец узнал, где и когда это случилось. В тот день, в гостях у соседа и его семьи, я помогла найти это место на Гугл-картах. Плакали все.

За последние годы в России была проведена огромная работа по оцифровке военных архивов: документы сканировали и расшифровывали — переводили письменный текст в печатный. Вот какие данные можно найти в открытых источниках.

Дата и место призыва есть в журналах учета из военкоматов. Там же часто указаны контакты для связи — имя и адрес жены, матери, отца или другого родственника.

Место службы. Иногда удается узнать наименование или номер воинской части. Это помогает воссоздать боевой путь ветерана.

Звание. Об офицерах сведений, как правило, больше.

Награды. В документах указано, за что именно наградили ветерана и в каких боях он участвовал.

Дата смерти — порой даже тех, кто считался пропавшим без вести.

Место захоронения, в том числе в братских могилах.

История солдата — был ли ранен, госпитализирован, переведен, в каких сражениях и военных операциях участвовал.

Где искать фронтовиков ВОВ

Найти информацию об участниках Великой Отечественной войны можно в онлайн — базах данных и в архивах. Я рекомендую начинать с баз данных, а если ничего о ветеране там нет, переходить к офлайн-поиску.

В базах данных

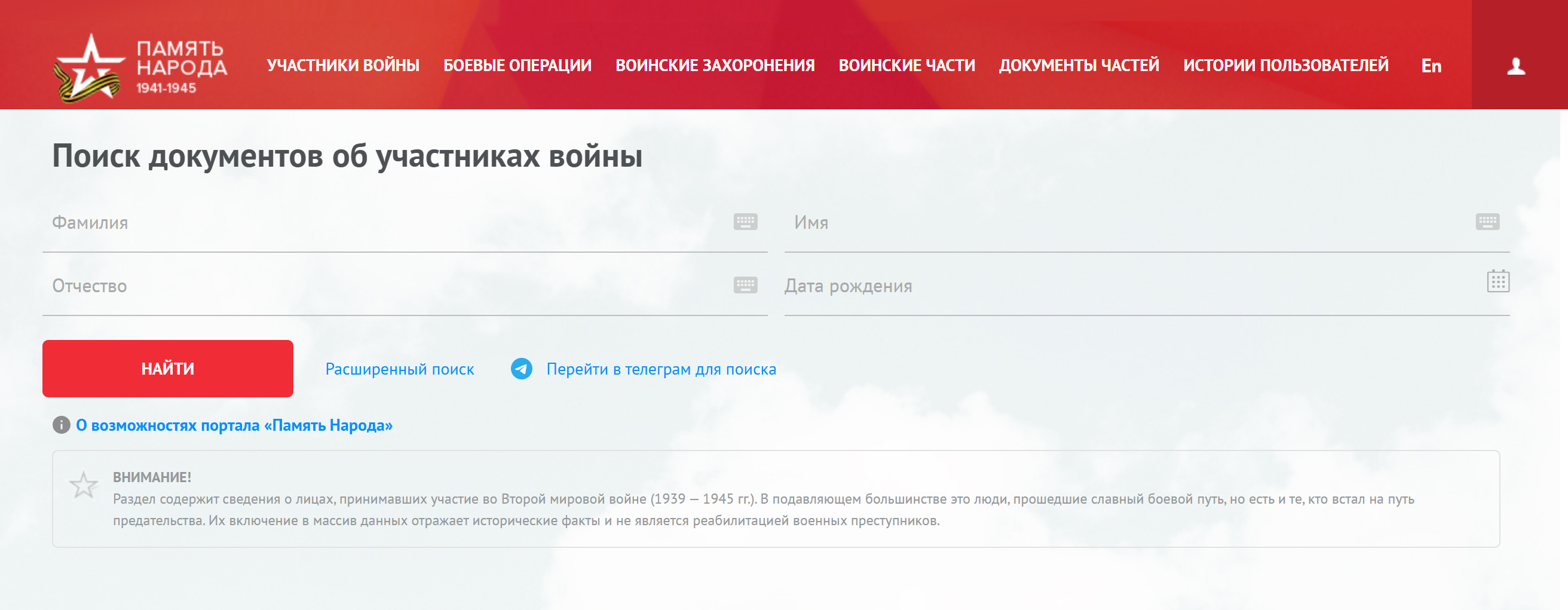

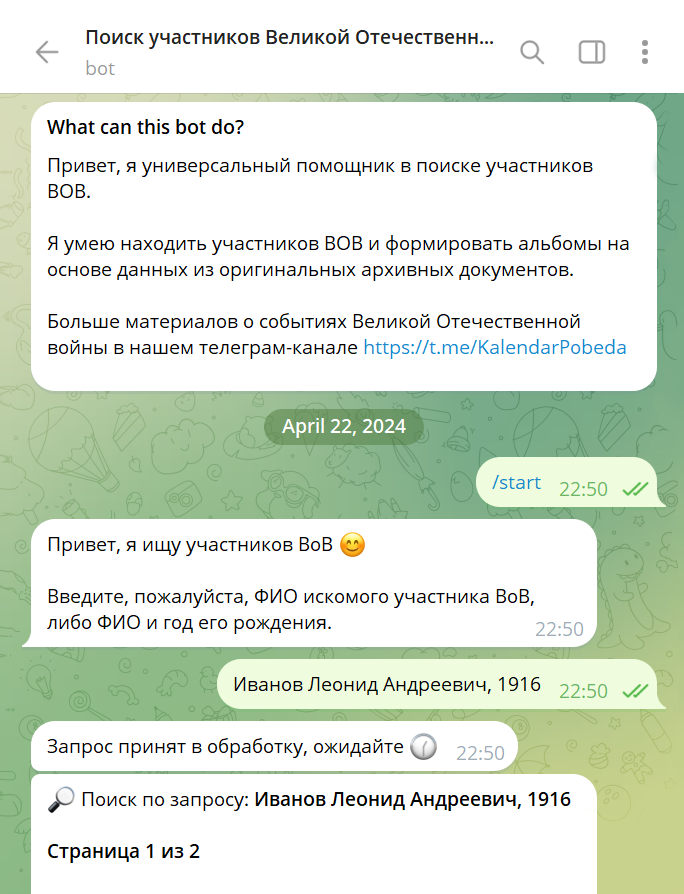

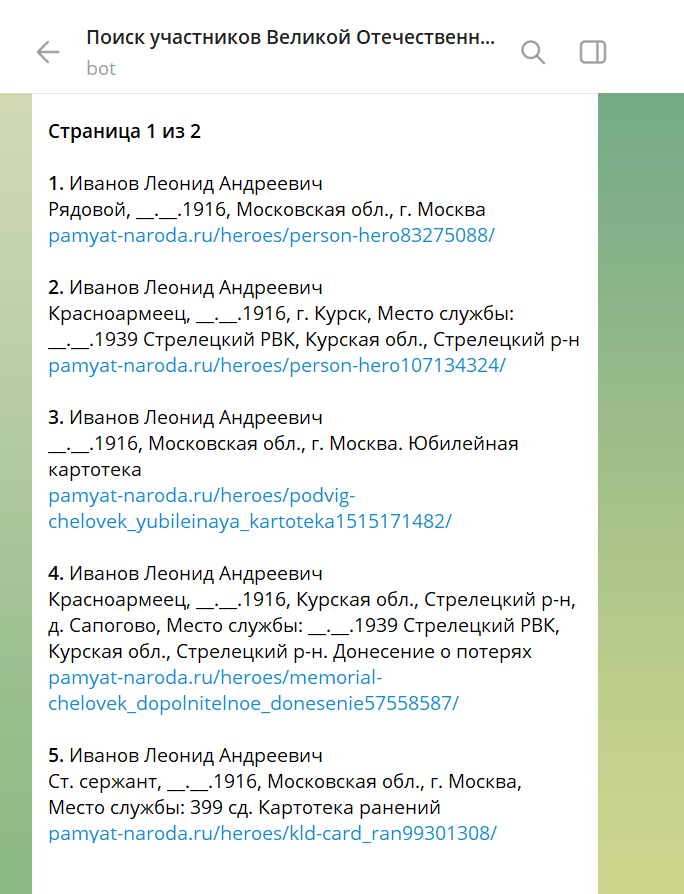

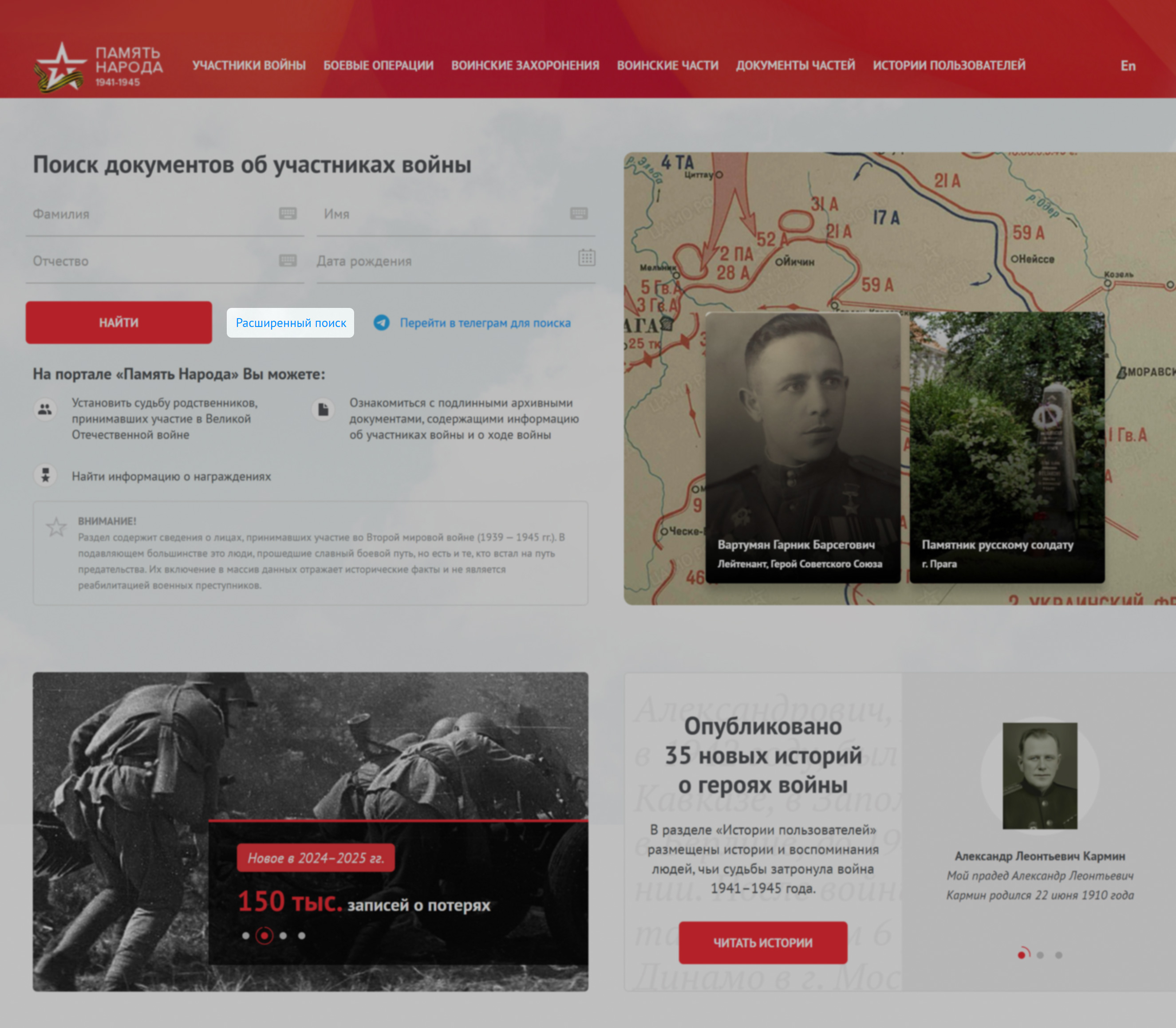

Портал «Память народа» — главная база данных о бойцах. Хотя в кругах историков и активистов поиска говорят, что многие архивы остаются закрыты по сей день, портал хранит огромный массив информации из документов ВОВ.

За 2006—2025 годы для портала были оцифрованы около 208 млн страниц архивных документов. О том, как работать с этой базой, ниже расскажу подробно. Для поиска лучше не ждать 9 Мая: накануне Дня Победы многие начинают искать информацию о погибших родственниках и сайт ложится, не справляясь с нагрузкой.

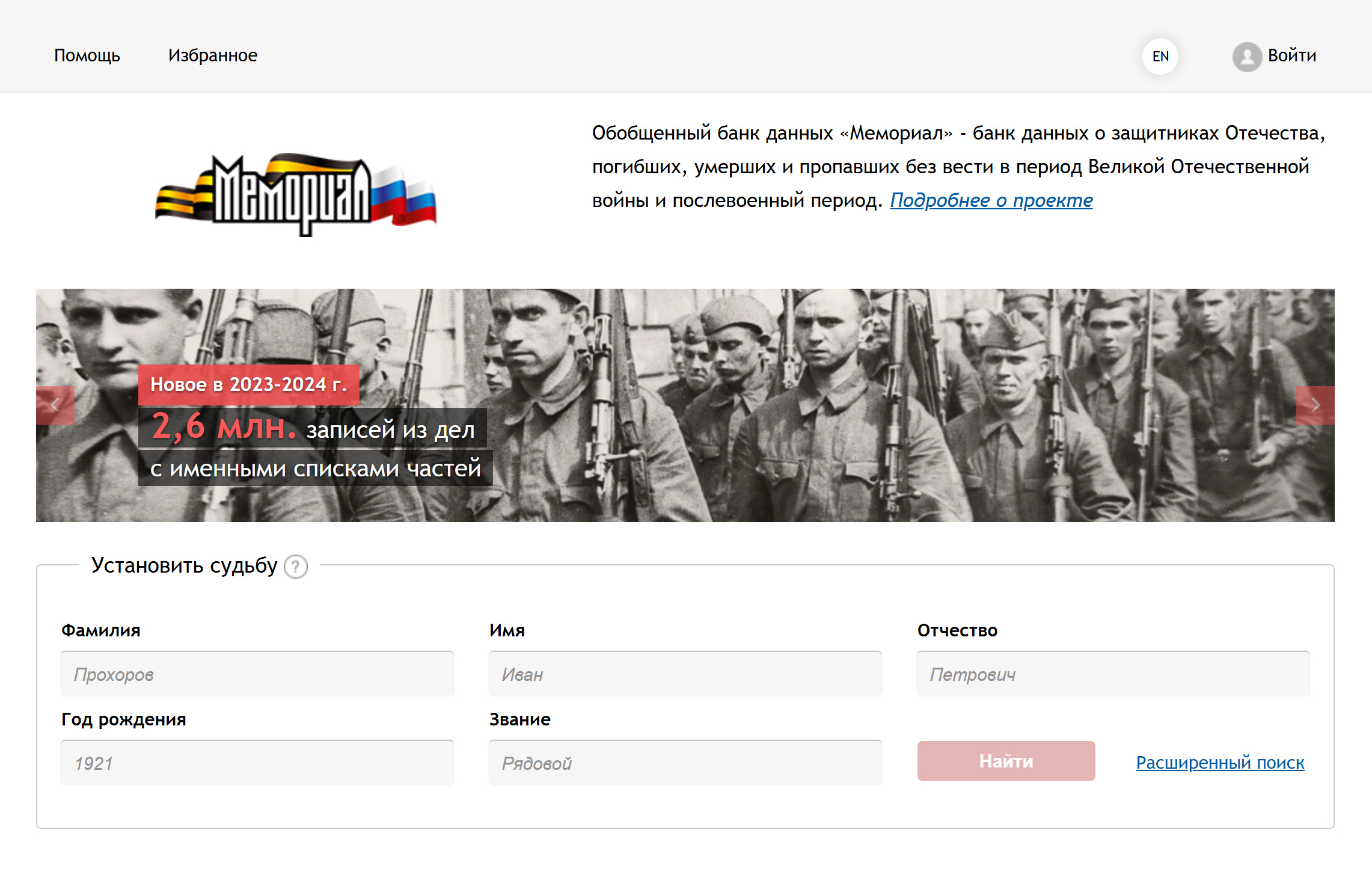

Обобщенный банк данных (ОБД) «Мемориал» и «Подвиг народа» — базы Минобороны РФ, поэтому укажу их вместе. Они похожи на «Память народа» и частично дублируют и ее.

Проекты запускались в разные годы. ОБД «Мемориал» — в начале нулевых: его открыли, чтобы собрать информацию о погибших и пропавших без вести в годы ВОВ и в послевоенный период. «Подвиг народа» появился позже и специализируется на боевых наградах и документах к ним. С 2020 года информация на нем не обновляется. «Память народа» — сводный, самый объемный и современный.

Кроме трех основных сайтов есть еще много разрозненных банков данных и форумов, где собраны отдельные находки. О том, где искать родственников, участвовавших в ВОВ, Т—Ж выпустил отдельную подробную статью. Кратко перечислю, на какие стоит обратить внимание:

- Всероссийский информационно-поисковый центр, ВИПЦ. Поисковики-волонтеры работают в архивах и в экспедициях — находят останки и личные вещи бойцов, восстанавливают имена павших в ВОВ. Сводная база данных ВИПЦ опирается во многом на региональные Книги памяти — фактически это те же базы данных, только опубликованные по регионам в девяностые годы, до появления популярных порталов поиска. А вот поиск по медальонам и именным вещам уникален. База данных ежегодно обновляется.

- Оцифрованный многотомник «Имена из солдатских медальонов» содержит краткие биографии многих тысяч бойцов, имена которых установили после войны при поисковых работах на местах битв. На раскопках находили солдатские медальоны и личные вещи, а в ходе архивной работы сопоставляли сведения с информацией о погибших бойцах. В этом сборнике стоит проверить имена тех, кто не вернулся с войны, — погиб или пропал без вести.

- База данных советских военнопленных немецкого фонда «Саксонские мемориалы». В 2000—2014 годы дрезденский фонд провел серьезную исследовательскую работу в сотрудничестве с архивами из Германии, России, Украины и Беларуси. В итоге удалось создать базу данных о советских военнопленных — почти 900 тысячах человек. Документы передали в Федеральный архив Германии, но информация по-прежнему доступна на сайте фонда на русском языке.

- Крупная зарубежная база Архивы Арользена содержит самую большую в мире коллекцию документов о жертвах нацизма. В том числе, о советских военнопленных и перемещенных лицах — тех, кто оказался в плену, даже если не воевал, а, например, проживал на оккупированной территории, и кого забрали на принудительные работы.

- Российские региональные базы данных: Книга памяти блокадного Ленинграда, сведения о ленинградцах, эвакуированных в годы блокады; база данных военнопленных из Пермского края и архивов Челябинской области, которая включает данные бойцов, людей, эвакуированных на Южный Урал, а также прошедших фильтрацию — спецпроверку после плена или проживания на оккупированных территориях.

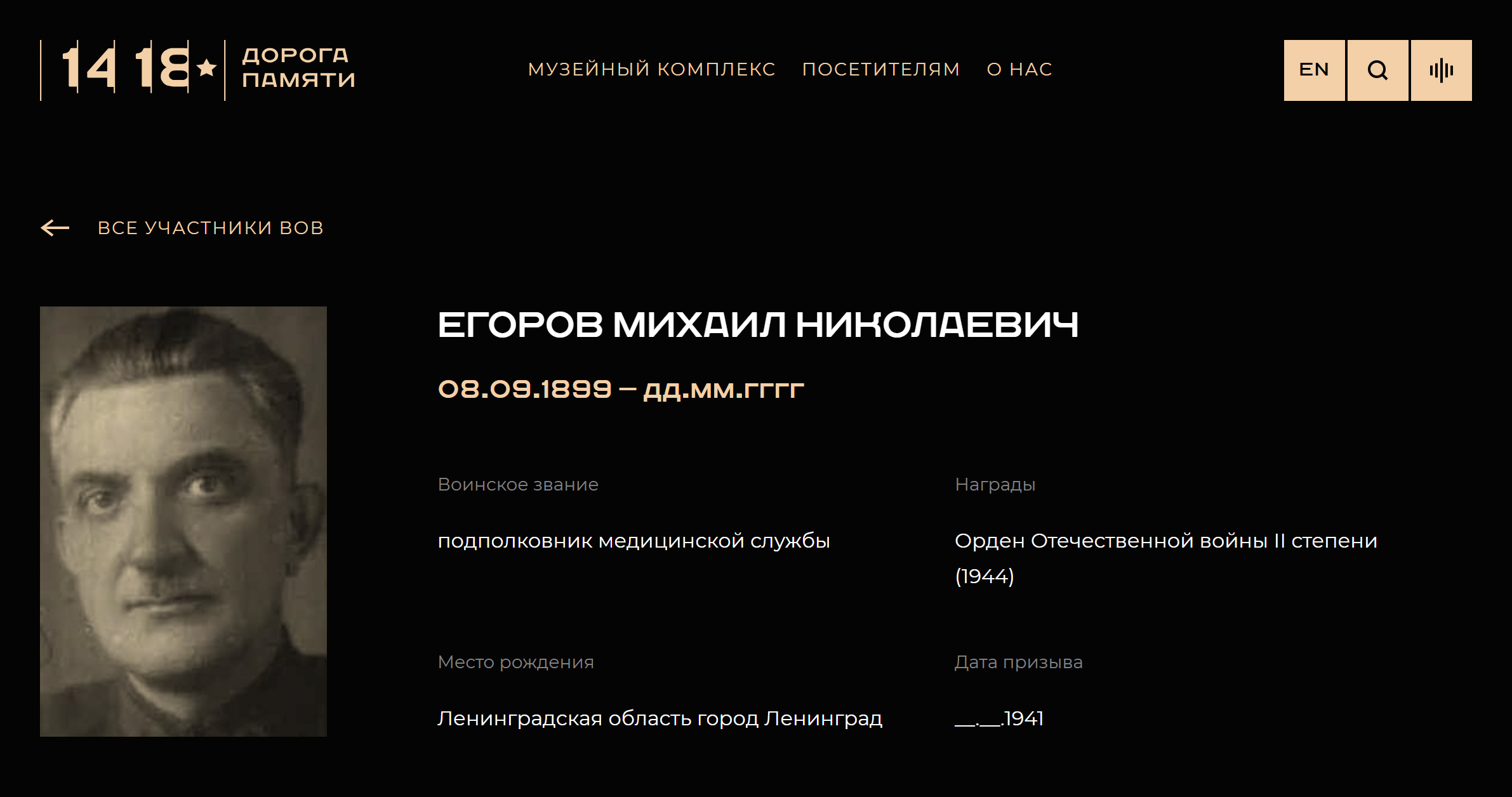

- Фотогалерея «Дорога памяти» музейного комплекса при Главном храме вооруженных сил России. Выглядит как бесконечная интерактивная лента: когда идешь по экспозиции музейного комплекса в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, вдоль стены на едином огромном экране тянется череда портретов тех времен. Мне повезло найти в этой базе несколько снимков, которых не было в семье, — прадеда, служившего военврачом, а также двух братьев дедушки. Скачать фото можно на сайте проекта.

- Поиск по ФИО или ключевым данным на популярных сайтах поисковых движений и исследователей семейной истории — «Солдат-ру», «Авиация СГВ», форум «Всероссийское генеалогическое древо». Там можно не только найти полезную информацию, но и попросить совета у более опытных товарищей по поиску.

- Проект «Партизаны Беларуси», который собирает документы партизанских отрядов, сражавшихся с захватчиками на территории Беларуси, России, Украины, Польши и других стран.

- Список награжденных медалью «За оборону Москвы» — таких бойцов было более миллиона.

- «Народные» сайты, где материалы добавляют не специалисты и историки, а пользователи. Главный из них — «Бессмертный полк». На нем можно оставить данные о ветеране. Возможно, кто-то упомянул в своих историях и того бойца, информацию о котором вы ищете.

В архивах

Многие запросы сегодня можно сделать удаленно, но куда-то придется ехать лично или искать посредников — профессионалов или любителей, которые сходят в архив за вас.

Некоторые архивы требуют подтвердить родство: представить цепочку свидетельств о рождении или браке. Например, для доказательства родства с воевавшим дедушкой по матери понадобится:

- свидетельство о рождении матери, где указано имя деда;

- свидетельство о браке матери с отцом, где отражена ее смена фамилии;

- ваше свидетельство о рождении, где указана мать.

Единого шаблона для запросов в архивы нет, бланки заявлений о поиске можно найти на сайтах архивов. Например, на сайте Центрального архива Министерства обороны есть не бланк запроса, а описание требований к нему. В заявлении стоит подробно указать, какая информация уже есть и какую ищете.

Также у каждого архива есть специализация, которую стоит проверить на сайте или посоветоваться со знающими людьми на профильном форуме. Например, в Российском государственном военном архиве (РГВА) большая база данных по военнопленным, а в Государственном архиве РФ (ГА РФ) можно получить архивную выписку о тех, кого насильственно вывезли в Германию или оккупированные Германией страны.

Запросы платные. Если можно работать в архиве лично, выходит дешевле — платишь только за копирование документов. Но это занимает много времени.

Вот куда можно обратиться, чтобы узнать больше о судьбе воевавших в ВОВ:

- Центральный архив Министерства обороны (ЦА МО РФ). Там хранятся военные документы, включая личные дела солдат и командиров, большую часть можно увидеть только лично: в онлайн-базах этого нет.

- Российский государственный военный архив (РГВА).

- Государственный архив РФ (ГА РФ).

- Федеральный архив Германии — там можно сделать запросы о советских военнопленных, которые находились в Германии с 1941 по 1945 год.

- Российский государственный архив социально-политической информации — если есть информация о том, что боец состоял в партии.

- Российский государственный архив военно-морского флота.

Какие данные нужны для поиска фронтовика

Обычно только по имени и фамилии ветерана не найти — разве что они очень редкие. Понадобятся как минимум еще год и место рождения.

Перед поиском соберите максимум информации о человеке, расспросите о нем родственников. Вот что стоит узнать про участника ВОВ:

- полное имя;

- год рождения;

- место рождения — если это село, то в какой области (учитывайте, что границы регионов и названия населенных пунктов менялись);

- место жительства перед войной — откуда призвали;

- имена родителей, жены — это может помочь определить, своего бойца вы нашли в базах данных или его тезку;

- места службы — если остались документы о наградах или фотографии бойца, на обороте можно найти названия населенных пунктов, войсковых частей, а по фото иногда получается определить род войск;

- истории о боевом пути — если кто-то об этом помнит;

- воинское звание — больше всего было рядовых;

- участвовал ли в крупных сражениях — Сталинградской, Курской битвах;

- был ли в плену или ранен;

- пропал ли без вести и как искали;

- вернулся ли живым или где и когда похоронен.

«На рядовых и сержантов личных дел не заводили»

К военному поиску применим тот же закон, что и к генеалогии в целом: чем выше человек поднимался в своей иерархии, чем больше он «наследил» в документах, тем легче его искать.

Офицеры учтены в картотеках — достаточно знать ФИО, год и место рождения, чтобы найти учетно-послужную карточку на «Памяти народа» и личное дело в архиве или военкомате, из которых вы узнаете и биографические сведения, и боевой путь.

На рядовых и сержантов личных дел не заводили — приходится работать с документами воинских частей, где они служили. Наименование подразделения — конкретный полк, бригада или корабль — это адрес бойца. Без него исследование подобно поиску квартиры вашего приятеля в незнакомом городе.

Хорошо, если человек прошел всю войну и имел ордена: из наградных документов мы узнаем место службы и, зацепившись за него, обратимся к журналу боевых действий этого подразделения, чтобы восстановить боевой путь.

Если же от бойца остался лишь список команды, в составе которой он отправился к месту службы, искать его будет сложно. На какой фронт, в какую армию, в какую воинскую часть была направлена эта команда? И не попал ли эшелон с ней под бомбежку на полпути? Ресурсов «Памяти народа» недостаточно, чтобы найти ответы на эти вопросы — это работа для профессионала, который посещает архив лично.

Иногда приходится выходить за рамки военного поиска, чтобы найти сведения о военной службе. Так, наименование своей воинской части человек мог указать в анкете при вступлении в партию. Найти такие документы можно в архиве социально-политической истории — РГАСПИ. Но для запроса надо знать номер партбилета.

Возможно, вашему родственнику был посвящен портретный очерк в районной газете: это было особенно характерно для сельской местности. Проверить это можно, обратившись в саму редакцию или библиотеку — районную или областную, где могут храниться оцифрованные экземпляры.

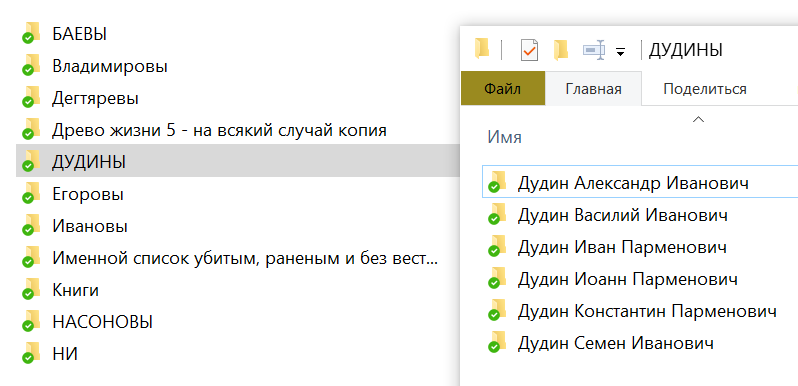

Если из вашей семьи на фронт ушли несколько человек, важно не перепутать информацию о них.

Я собираю архив по всем родственникам и для удобства завела на компьютере папку «Семья». В ней есть подпапки по фамилиям: например, фамилия деда — Дудин, девичья фамилия его жены — Егорова. Внутри — отдельные подпапки по каждому родственнику. Так, в папке «Дудины» — файлы про деда и его воевавших братьев.

В папки можно добавлять фотографии, снимки документов, в том числе тех, которые попадутся в процессе поисков, а также аудиозаписи — если успеете опросить пожилых родственников. Даже если сведения не получится обработать сразу, она хотя бы сохранится у вас.

Для сбора информации также можно использовать специальные программы построения семейного древа вроде «Фамилио» или «Древа жизни».

Как искать фронтовика ВОВ в базах данных

На своем примере покажу, какие сведения о ветеране можно найти на портале «Память народа» и как это сделать. Буду искать информацию о братьях деда.

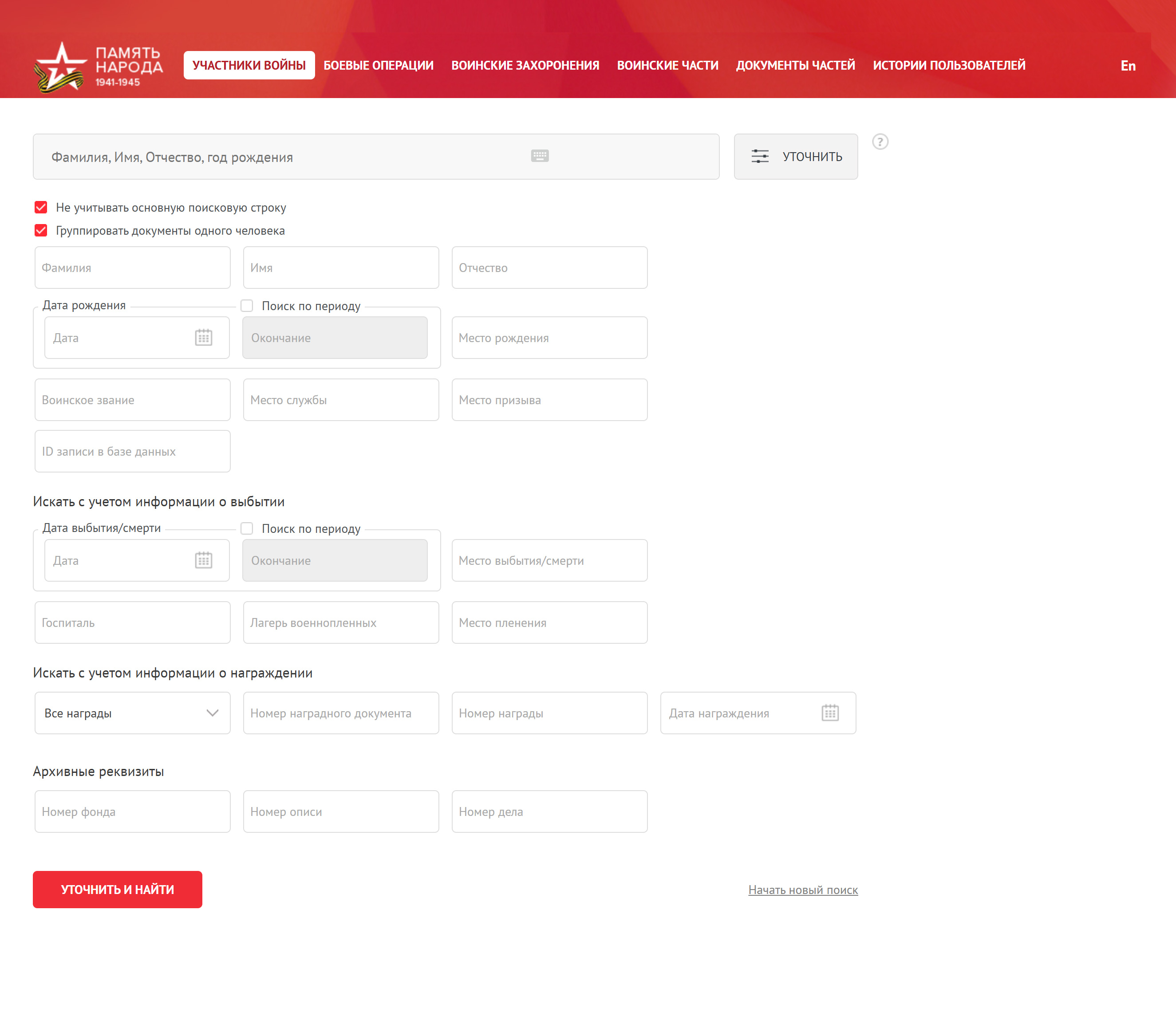

На главной странице — четыре базовых поля: фамилия, имя, отчество и год рождения.

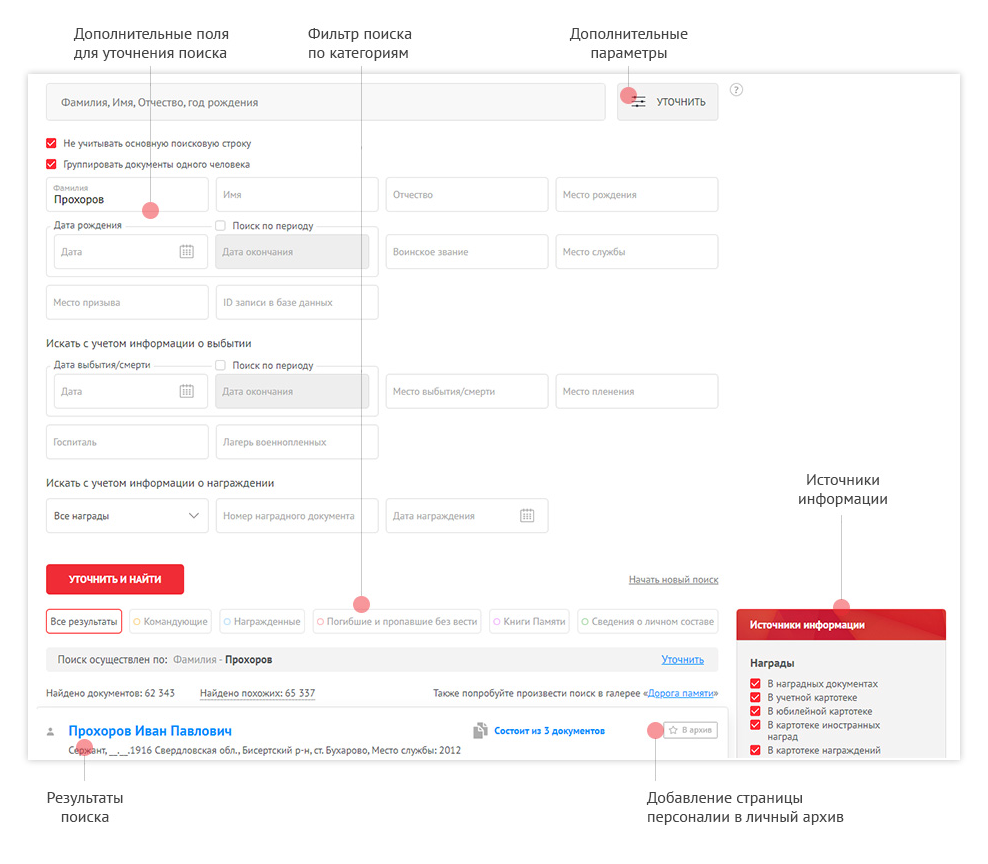

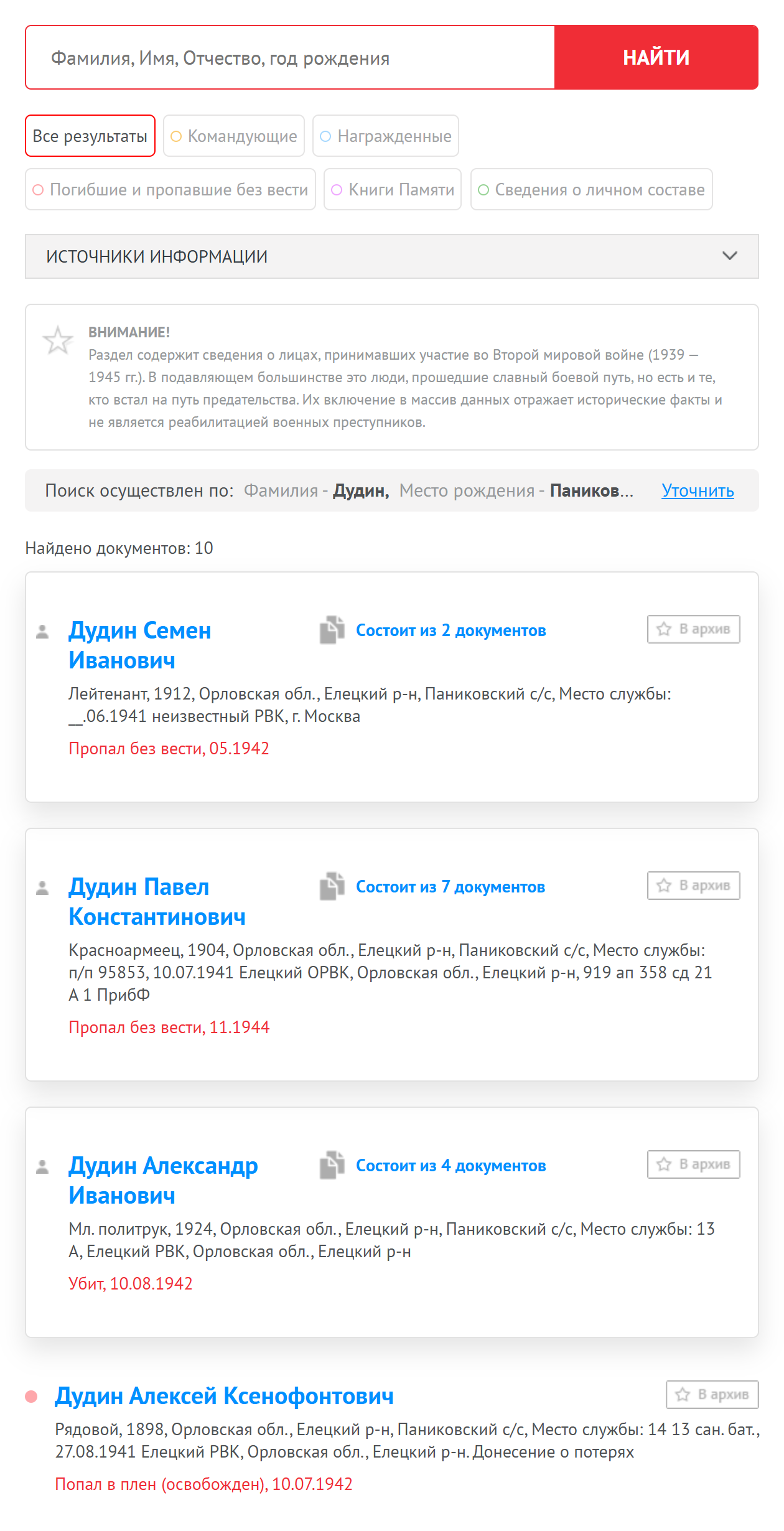

На странице расширенного поиска ввожу фамилию и название села, откуда родом был дед, — Паниковец Орловской области. Сегодня оно относится к Липецкой области. Тогда оно фигурировало в документах как Паниковский сельсовет, но лучше поискать оба варианта.

В разных архивных бумагах при разных обстоятельствах могли неверно записать фамилию, особенно сложную, или ошибиться в названии деревни или сельсовета. Также иногда указывали не сельсовет или деревню, а только район: Орловская область, Елецкий район.

Например, наша деревня Лосевка в некоторых записях фигурирует как Лосево или Лысевка. А Паниковский сельсовет может быть указан как Паниковец или Пониковец — так называлось само село.

Вижу, что одних только Дудиных на фронт из этого села ушло десять человек. Это члены нескольких семей, но все равно жутко. Семен Иванович и Александр Иванович — старшие братья деда. Оба погибли, а деда не призвали по возрасту.

О боевом пути двоюродных дедов я узнала только в начале двухтысячных, когда появились онлайн-проекты Минобороны. Я не спрашивала деда о его братьях, отец тоже не особо был в курсе.

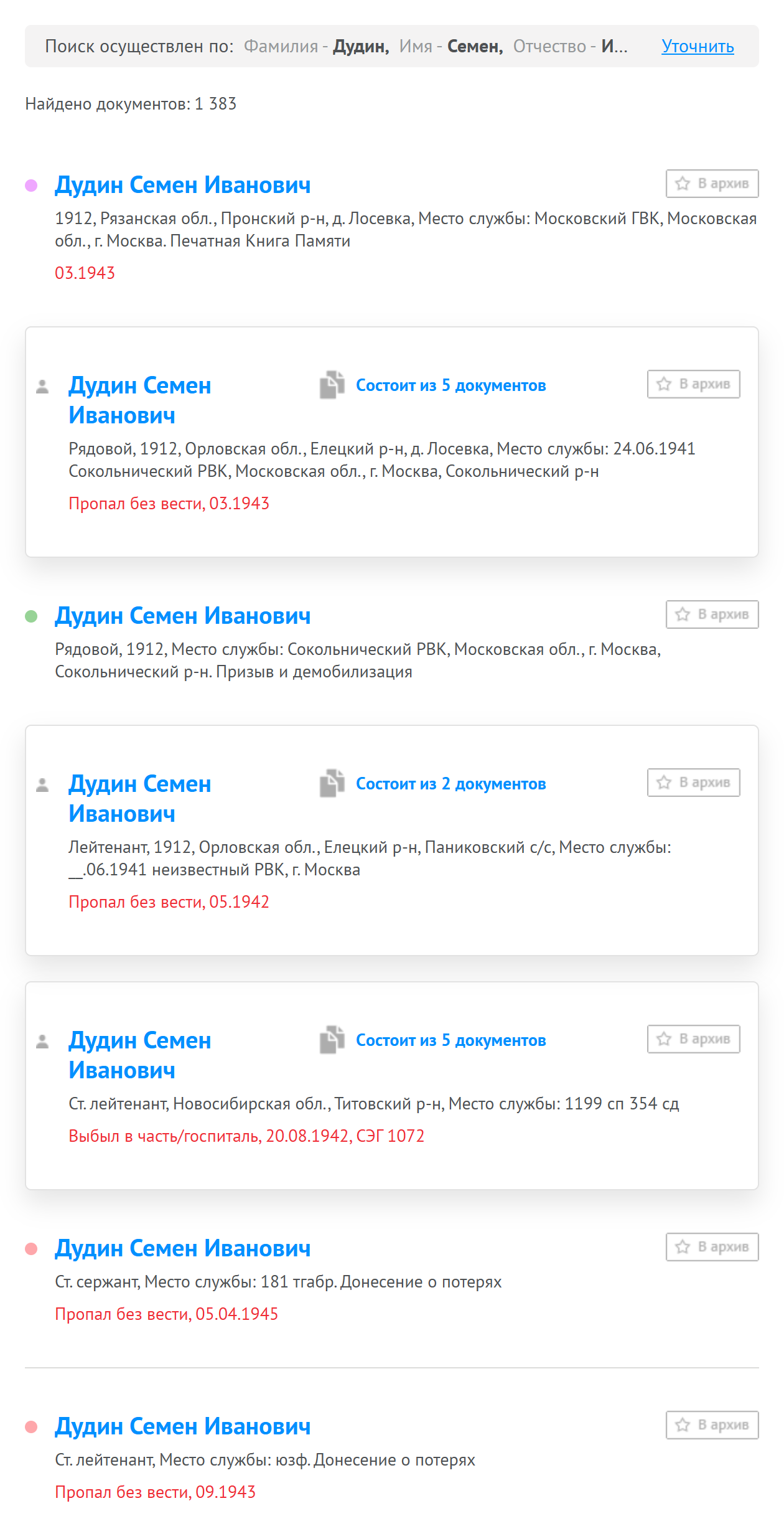

Дальше каждого бойца лучше искать отдельно и заново — по ФИО и году рождения. При поиске полезно бывает также попробовать добавить или убрать галочку в графе «Группировать документы одного человека»: база данных иногда подвисает и может выдать разные комбинации документов в зависимости от того, выбрано ли это окошко.

При переходе на личную страницу ветерана можно найти более подробную информацию о нем — хотя и неполную. Это сводные данные, боевой путь, а также разбитые по годам документы, связанные с ним: записи из военкоматов, документы о потерях, документы о награждениях, паспорта захоронений.

На вкладке «Сводная информация» доступна информация о дате и месте рождения, месте призыва, местах службы и наградах героя, собранная из документов, в которых упоминается красноармеец. Иногда бывает добавлена фотография.

🔎 Итак, что мне удалось узнать о старшем брате деда Семене Ивановиче, о котором раньше я не знала ровным счетом ничего. Родился в 1912 году в Лосевке, под Ельцом — позже по году я нашла запись о рождении в церковно-приходской книге. Перед войной жил в Москве, в Сокольниках. Я пробовала искать по указанному адресу, но, вероятно, деревянные дома тех лет давно сменились на городские многоэтажные постройки.

В партии не состоял. Был женат: в качестве контакта где-то указана супруга Дудина А. Т., а где-то — отец, мой прадед. На фронт призвали через два дня после начала войны — 24 июня 1941 года. Рядовой, хотя в одном из документов написано «лейтенант». Неужели успел дослужиться? Последнее письмо отец получил весной 1942 года. Пропал без вести в марте 1943 года, в 31 год. О его жене и семье я ничего больше не знаю.

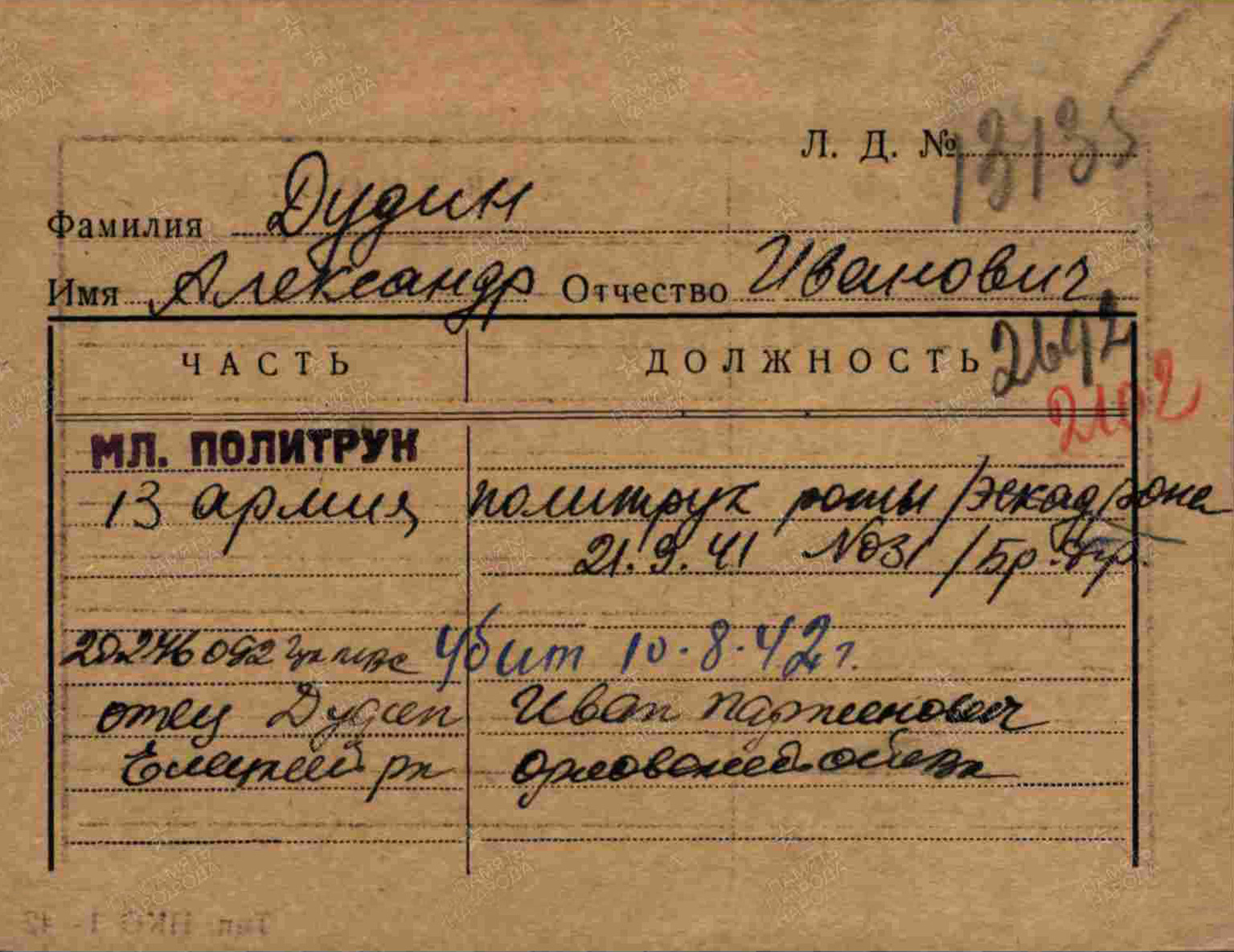

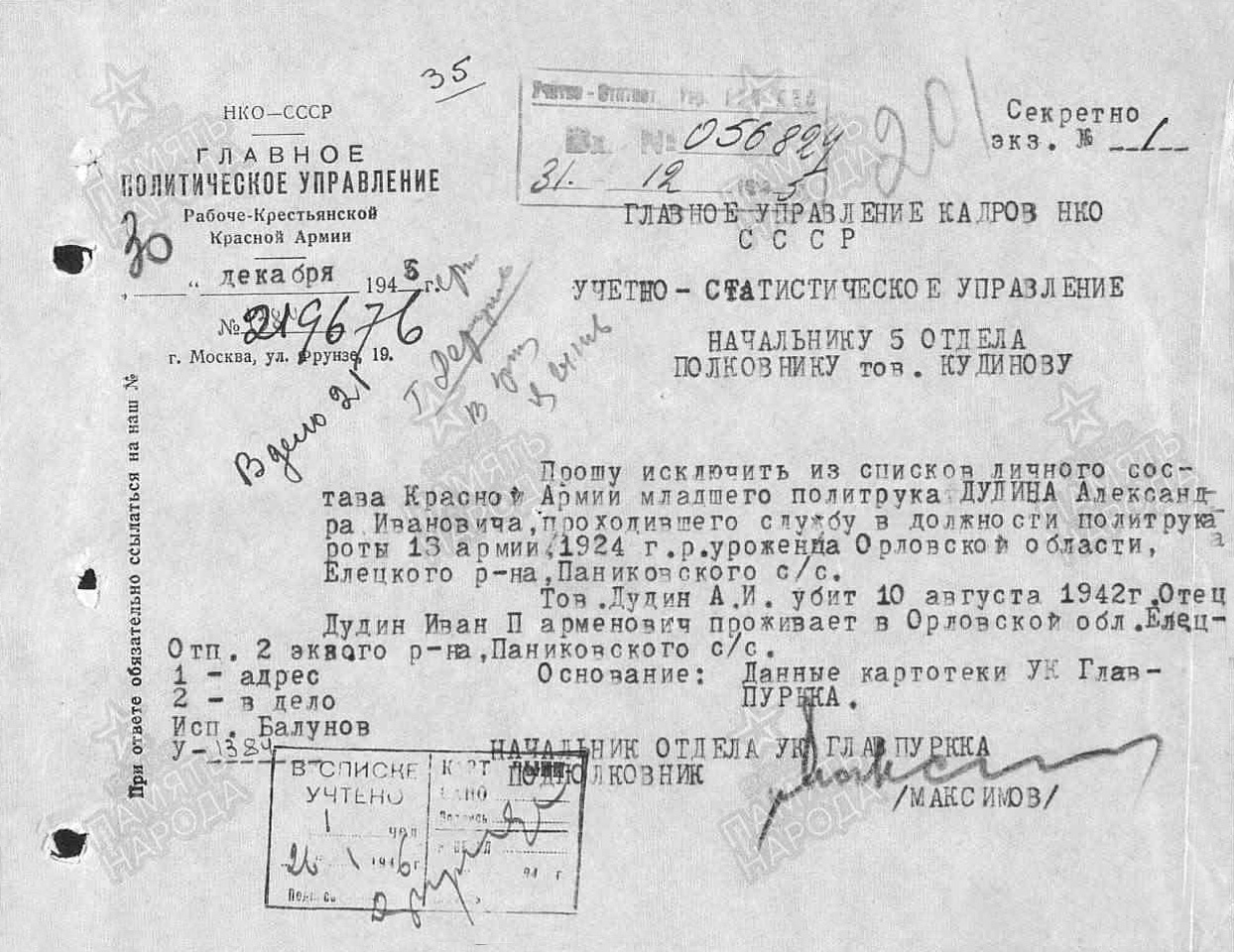

🔎 Его брат Александр Иванович был моложе на 12 лет. Видимо, показал себя ярким и талантливым парнем: в неполные 20 лет стал младшим политруком роты, то есть наравне с командиром руководил политико-моральным состоянием и боевой подготовкой роты. Погиб 10 августа 1943 года.

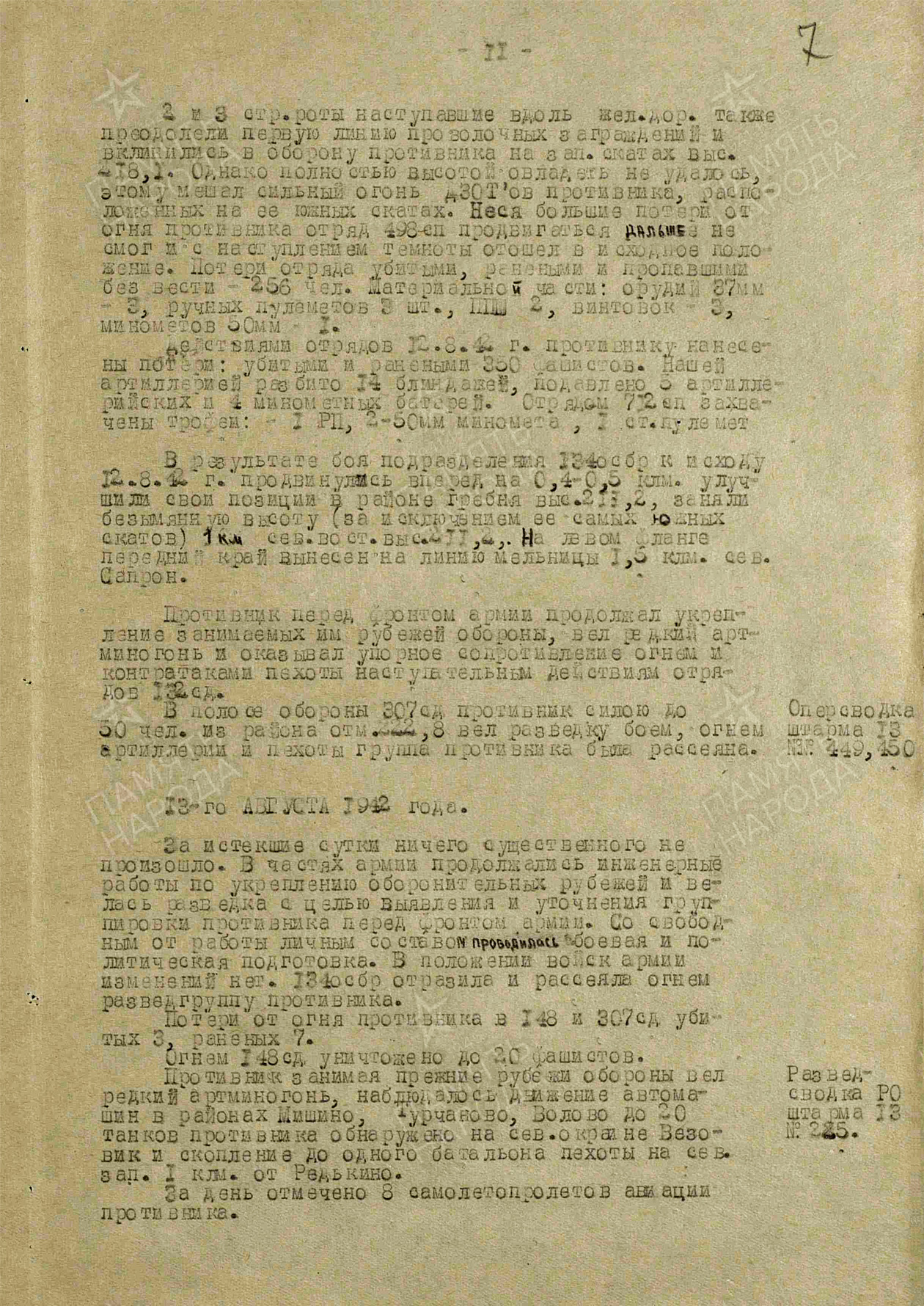

На вкладке «Боевой путь» смотрю журнал боевых действий за это время. В нем с некоторым трудом разбираю отпечатанное на машинке: «7.8.1942 Командующий войсками Брянского фронта генерал-лейтенант Рокоссовский приказал 13-й Армии силами двух отрядов при поддержке всех видов огня вести наступательные действия».

Потери за 10 августа составили пять человек убитыми, 22 — ранеными. Названия населенных пунктов в журнале боевых действий: Ольшаное, Ливны, Ямские Постоялые Дворы. Значит, дело происходило между Ельцом и Липецком, буквально в двух часах езды на автомобиле от Паниковца. Девятнадцатилетний Александр погиб в родных ему местах.

Что делать, если в базах данных нет ветерана

Возможно, документы повреждены или пока не оцифрованы, тогда стоит попробовать найти их копии в разных ведомствах:

- Военкомате по месту призыва или учета, к которому ветеран был приписан после демобилизации. Там могут сообщить номер воинской части, где служил боец и откуда получено извещение о гибели или пропаже. А еще там хранятся личные дела некоторых офицеров, если человек вернулся и состоял на учете.

- Отделении Социального фонда России по месту получения пенсии членами семьи погибшего. Там может храниться извещение с информацией о гибели военнослужащего, на основании которого семье выплачивалась пенсия.

- Музеях, например местных краеведческих. Иногда там можно найти данные о бойцах, особенно если человек служил в конкретном регионе. Возможно, повезет, и вы отыщите знакомую фамилию в общероссийском каталоге музейных экспонатов.

- Военно-мемориальных отделах при посольствах РФ за рубежом — такие есть, например, при российских представительствах в Польше и Германии.

- Федеральной службе безопасности РФ — если боец был в плену. Для этого на сайте ФСБ РФ надо зайти в электронную приемную и выбрать опцию «направить запрос о предоставлении архивной информации».

Можно попробовать собрать более подробную информацию при помощи родных или обратиться к специалистам по генеалогическому поиску. Стоимость их услуг зависит от полноты предоставляемой информации. Например, агентства военного генеалогического поиска могут составить полное описание боевого пути человека за 120 000 ₽. А за 2500 ₽ — найти документ в архиве.

Запомнить

- Прежде чем искать информацию об участнике ВОВ в интернете, соберите данные: полное имя, год и место рождения ветерана. Чем больше сведений, тем точнее будут результаты поиска.

- Больше всего документов военных лет собрано на портале «Память народа», но есть и другие ресурсы — электронные базы данных и архивы.

- Многие запросы в архивы можно сделать удаленно — как правило, это платно. А куда-то придется ехать лично: тогда выходит дешевле — платишь только за копирование документов.

- В написании фамилий и населенных пунктов могут быть расхождения. Когда не получается найти сведения в базах, стоит пробовать разные написания ключевых слов в запросе.

- Иногда поиск сведений о родственниках затягивается на много лет. Но при этом может открыться множество необыкновенных историй о боевом пути ваших предков.

Материалы, которые помогут родителям сохранить бюджет и рассудок, — в нашем телеграм-канале @t_dety