«Ипотека снижает способность полноценно питаться»: экономист — о продовольственной безопасности

В России действует доктрина продовольственной безопасности.

В ней прописаны нормы потребления продуктов для полноценного питания и цели по снижению зависимости от импорта. Но не всегда прописанные нормативы отражают реальное положение вещей. О том, насколько жизнь в России соответствует принципам доктрины, мы поговорили с доктором экономических наук и директором Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Натальей Шагайдой.

Что вы узнаете

— Насколько питание россиян соответствует российской доктрине продовольственной безопасности?

— Наше питание обычно в нормативы не укладывается. Даже когда у человека есть возможность купить необходимые продукты, не факт, что он будет питаться правильно. Минздрав рекомендует потреблять 75 килограммов мяса в год, но кто-то будет есть 80 килограммов — и тогда он тоже будет условно в красной зоне.

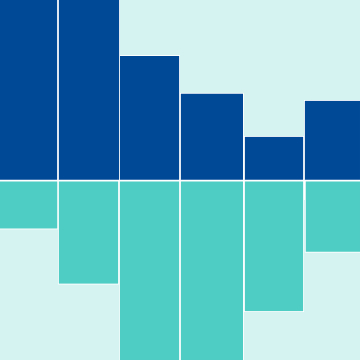

Если смотреть на структуру потребления домохозяйств, россияне недоедают хлеба и картофеля. Но это вряд ли из-за того, что их не хватает. Скорее всего, люди выбирают другие продукты. Сейчас растет потребление овощей, но оно, кстати, все равно составляет лишь 80% от рациональной нормы . А вот мяса едят сильно больше нормы. И правда: зачем заморачиваться с картошкой, чистить ее, когда можно принести из магазина уже порезанный кусок мяса, пожарить его и получить необходимые калории. Тем более что калория в мясе стоит в несколько раз меньше, чем калория в овощах.

Доктрина также говорит, что страна должна самостоятельно обеспечивать себя некоторыми видами продуктов в установленной пропорции. Но зависимости между самообеспечением продуктами и уровнем потребления нет. Например, самообеспеченность рыбой у нас составляет 153% , а потребление — на уровне 80% от рациональной нормы .

А вот, кстати, сахара едим почти в четыре раза больше нормы, которая сейчас составляет 8 кг в год на одного человека. C точки зрения рационального питания, надо сахар сделать очень дорогими. Тогда люди перестанут его чересчур много есть. Но это невозможно. Остается убеждать и показывать примеры. Недаром последний доклад ФАО по продовольственной безопасности показывает, сколько странам стоит неправильное питание. Дорого стоит, так как приходится тратиться на лечение разного рода заболеваний.

— Доходы россиян позволяют покупать продукты, чтобы рационально питаться?

— Если принять, что и 90% от рациональной нормы достаточно, то в 2023 году около 24% населения не смогли бы обеспечить себе такой набор — купить или получить его в виде натуральных поступлений. В 2021 году таких было почти 30%.

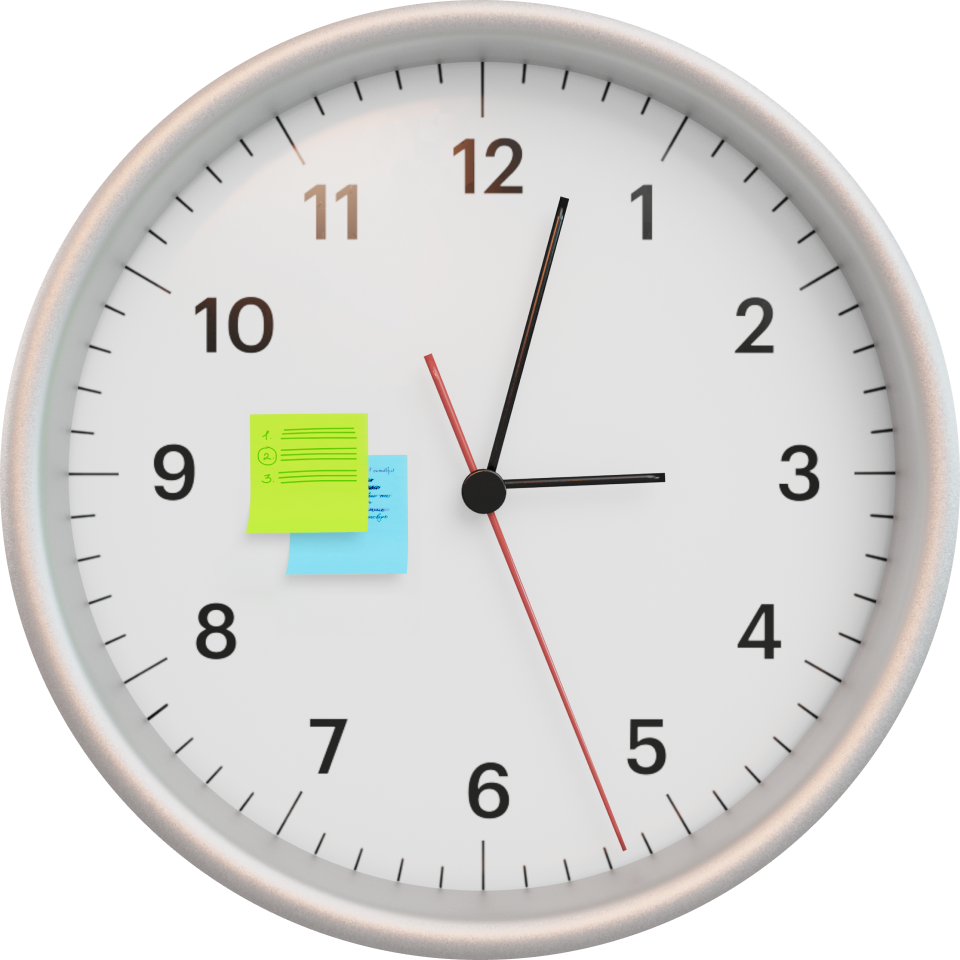

В этом плане уязвимы молодые семьи. Если о пенсионерах, многодетных и неполных семьях все время говорят, там есть пособия, худо-бедно индексируются пенсии, то о молодых семьях — не особо. Они пособий не получают, но мало зарабатывают, так как только начинают свой карьерный путь, им нужно платить ипотеку, и в итоге они чаще оказываются неспособными обеспечить себе полноценное питание.

Оказалось, что ипотека для очень многих семей — это тоже фактор продовольственной небезопасности. Как показали расчеты, ипотека серьезно снижает способность семей обеспечить полноценное питание.

Поэтому логичными выглядят рекомендации правительству: для обеспечения продовольственной безопасности стоит подумать над программами социального жилья для молодежи — например, на 10 лет. Без обязательств государства в дальнейшем решать жилищную проблему семьи. А для банков — при расчетах платежеспособности семьи учитывать стоимость рационального набора питания семьи заемщика.

— Получается, почти четверть россиян продовольственно не защищена?

— Слушайте, государство взяло на себя серьезные обязательства. Планка в части гарантий продовольственной безопасности довольно высокая.

Я и мои коллеги изучали микроданные выборочных обследований бюджетов домашних хозяйств. По ним видно, что даже те, кто имеет достаточно средств, часто покупают только 90—92% рационального набора.

А еще выяснили, что люди с низкими доходами не обязательно плохо питаются. Пенсионеры покупают очень дешевые продукты, но по объему покупок тратят на питание и выращивают на участке больше, чем нужно в рамках рационального набора. Очевидно, что они помогают молодым и покупают продукты в том числе им. Иначе этот феномен не объяснить.

Или возьмем Дагестан. Денежные доходы местных жителей в среднем низкие. У подавляющего большинства на питание уходит более 50% потребительских расходов. Но семьи выращивают много своей продукции. В результате в Дагестане минимальная доля семей в зоне продовольственной небезопасности и высокий уровень сбалансированности питания. У них мало возможностей куда-то поехать, отправить детей учиться в большой город, но с продовольственной безопасностью все хорошо.

— В целом для России продовольственная безопасность значит то же, что и для остального мира?

— В целом да. Только в российской доктрине есть ставка на самообеспеченность, то есть собственное производство продуктов. В общемировом понимании неважно, создано продовольствие внутри страны или завезено извне, главное — у человека должна быть возможность его получить.

У нас страна большая и много продуктов мы можем произвести сами. Поэтому и возник вопрос самообеспеченности. Но он, конечно, требует общественного обсуждения: что важнее, самообеспеченность или экономическая и физическая доступность без учета того, чья это продукция — своя или импортная? Не всегда самообеспеченность означает доступность продовольствия, а для человека важна именно доступность.

— А вы как считаете, что важнее — производить все внутри страны или чтобы продукты были доступны?

— Я экономист и выросла на классических трудах по экономике, где говорится об общественном разделении труда. Что-то где-то производится дороже, а где-то дешевле — и страны торгуют друг с другом тем, что им выгодно производить, и так снижают издержки для потребителя.

Конечно, во время пандемии, когда международная торговля была ограничена, казалось, что неплохо, когда продовольствие производится в самой стране. Но это тоже путь в никуда. Вот, например, в Китае были закрыты целые провинции и вышло так, что люди не могли получить кур из соседних регионов. Зато через зеленые коридоры получали птицу из других стран.

Чтобы все было хорошо с точки зрения самообеспечения и надежности снабжения, надо каждому человеку завести свой огород, хлев с животными и там выращивать все продукты. Но ведь так люди сейчас не живут. По последним для меня доступным данным, даже сельские жители, кроме картофеля и овощей, большинство других продуктов покупают.

— Тем не менее государство считает, что мы должны сами обеспечивать себя продовольствием. Согласно этой установке, обеспечивает ли себя страна необходимыми продуктами?

— У нас в Доктрине не написано, что мы должны себя на 100% обеспечивать, в ней установлены пороговые уровни. Например, молоком мы должны себя обеспечивать на 90%, а по факту — на 86%. Немного недобираем по овощам: надо 90%, по факту — 89%.

А по некоторым видам продовольствия обеспечиваем себя с избытком: огромный избыток по зерну, растительному маслу, рыбе. Есть излишки по сахару и мясу.

С фруктами и ягодами дела обстоят хуже. Самообеспеченность должна быть на уровне 60%, а по факту — 45%. Но тут еще сказывается специфика отрасли: в основном фрукты и ягоды производят в подсобных домохозяйствах, а их сложно посчитать. Тем не менее государство сейчас поддерживает развитие товарного садоводства, чтобы на полках появилось больше российских фруктов и ягод.

Мы в Центре агропродовольственной политики РАНХиГС рассчитываем единый показатель самообеспеченности страны, который учитывает объемы производства всех предусмотренных доктриной продуктов. Он колеблется в районе 91—92%. Это высокий уровень.

— А возможно, чтобы страна полностью обеспечивала себя продуктами и никак не зависела от внешних рынков?

— Возможно, конечно. Откажемся от мандаринов — можно вместо них есть яблоки. Прокормить себя можно, вопросов нет. Просто когда страна вовлечена в международные цепочки поставок, твое питание становится разнообразным. Можешь купить особую итальянскую пасту, а можешь «Макфу». Можешь съесть яблоко, а можешь ананас. Это подарит новые впечатления: еда — это ведь краски жизни.

Вот, говорят про бананы в теплицах. Можно вырастить в России бананы? Можно. И с ананасами в стране прецеденты были. Сколько они будут стоить? Ну, точно не столько, сколько из Эквадора. Пусть выращивает тот, кто хочет. Главное, чтобы импорт бананов не закрыли, а производители не требовали субсидий из бюджета, который мы все с вами формируем.

Поэтому ни одна страна себя не обеспечивает продовольствием полностью самостоятельно. Не знаю насчет, правда, Северной Кореи.

А знаете, кто крупнейшие импортеры продовольствия? В их число входят и США. Они очень много продуктов ввозят и очень много вывозят. Причем часто покупают что подешевле для обеспечения все того же экономического доступа к продовольствию.

Например, обычную говядину для гамбургеров они получают от скота, который покупают в Мексике: там дешевле. А в Китай они продают дорогую мраморную говядину. То есть США своего массового потребителя обеспечивает нормальной и качественной, но, извините, не мраморной говядиной в гамбургере. И это нормально.

Еще однажды США открыли границу для авокадо из Мексики . В итоге многие из тех, кто производил авокадо в США, разорились, но американские потребители выиграли: на полках магазинов продукт стал дешевле и лучше.

Правда, из-за пошлин Трампа ситуация в США может и измениться.

Мне кажется, что у нас в стране не хватает института, который бы защищал интересы потребителя. Есть Министерство сельского хозяйства, но оно выступает лоббистом своей отрасли, защищает интересы аграриев. Есть производители внутри страны, которые хотят, чтобы не было конкурентов, чтобы границы были закрыты. А кто защищает интересы потребителя? О нем вспоминают, только когда он уже начинает сильно возмущаться ростом цен, но не превентивно — когда формируется, например, программа поддержки тех или иных продуктов.

— Сахара Россия производит в избытке, но его делают из свеклы, которую выращивают из иностранных семян. Кажется, это идет вразрез с принципами самообеспечения.

— Знаете, в чем различие доктрин 2020 и 2010 годов? В новой появился пункт о том, что необходимо развивать собственное семеноводство и самообеспеченность по семенам должна достигать 75%.

Государство стало принимать различные меры, чтобы этого достичь. Оно стало устанавливать квоты на импорт семян и финансировать разработку семян внутри страны. Я считаю, что надо стимулировать научные разработки и помогать отечественным производителям семян, но не ограничивать аграриям их покупки за рубежом, если свои их пока не удовлетворяют.

— Какие основные риски угрожают продовольственной безопасности России сегодня?

— Еще два года назад я бы могла сказать, что это сокращение доходов населения. Это вело к тому, что объемы покупок продовольствия заметно сокращались. С 2023 года доходы стали заметно расти, поэтому эта опасность отступила на второй план.

Сейчас я вижу опасность в технологическом отставании. Сельское хозяйство инерционно. Пока оно работает на технологиях, которые были созданы несколько лет назад. Но если у российских аграриев не будет доступа к новым технологиям, это может привести, например, к снижению урожайности или объемов производства. Тем более в условиях изменения климата нужен широкий спектр семян. А по всем направлениям сразу очень трудно достичь успехов.

На самом деле это уже даже не риск, а реальность. Если у сельхозпроизводителя сломалось импортное, как правило, некитайское оборудование, ему сложно его отремонтировать, так как непросто достать необходимые детали, их долго ждать и они дорогие из-за курса и логистики. И как ситуация аукнется в будущем, сказать сложно.

— Продукты сейчас заметно дорожают. Если государство начнет использовать инструменты для ограничения цен, будет ли это соответствовать принципам доктрины?

— Вопрос, на каком уровне и на какой срок ограничат. Есть огромный российский и мировой опыт, что при ограничении цен на один продукт дорожает другой. Даже когда ограничили цены на растительное рафинированное масло, стало сильно дорожать нерафинированное.

Такие меры всегда имеют какие-то последствия. Сейчас обсуждается вопрос ограничения торговой наценки. Можно ограничить. Но нужно быть готовым к тому, что вырастут наценки на другие продукты, будет сокращаться ассортимент — это не в интересах сельхозпроизводителя или потребителя.

В мире есть наработанный арсенал мер по сдерживанию роста цен. Например, государства применяют более низкий НДС на социально значимые продукты. В России розничные сети часто поддерживают минимальные цены на отдельные товары. Власти стали активно использовать экспортно-импортные тарифы, чтобы ограничивать рост цен на внутреннем рынке.

Но первое, что должно быть — это конкуренция, то есть разнообразие продавцов и производителей. Когда одна или две компании занимаются выпуском товаров — это одно поведение. А когда их много, происходит то, что я называю внутренней ценовой войной, то есть, конкурируя друг с другом, они пытаются сделать свое предложение максимально интересным для потребителя.

Сейчас в отрасли не хватает конкуренции и концентрация производства в сельском хозяйстве очень высокая. Более половины товарной продукции сельхозорганизаций приходится на менее чем 2% из них, а всего их в стране десятки тысяч, не говоря о почти 140 тысячах работающих фермерских хозяйств. И такая ситуация по всей продовольственной цепочке.

С другой стороны, когда речь идет о росте цен на продукты, потребитель часто заостряет проблему. Он сравнивает цены на товар, не особо вдаваясь в то, сколько он занимает в его потребительской корзине. Продукт может подорожать вдвое, но если его доля в расходах 0,1%, общий рост не будет заметен. Кроме того, растут и доходы — и если ориентироваться на статистику Росстата, многие продукты становятся доступнее потребителю. Но это если брать усредненные показатели, а так у каждого — свой набор продуктов, свои доходы и своя инфляция.

Вообще, продовольственная система сложная, в ней очень много участников, интересов, факторов. Увидеть все взаимосвязи, выявить степень влияния одного на другое сложно. К тому же все меняется во времени и в пространстве. Проще представить продовольственную систему как черный ящик. Если у россиян нет проблем с доступом к продовольствию, этот ящик работает нормально. А если с наличием и доступом к продовольствию есть проблемы, надо искать причину. Собственно, для этого и нужна система мониторинга продовольственной безопасности.

Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique